75 лет назад советское правительство приняло постановление о разработке первого отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Будущая система вооружения получила название С-25 «Беркут». Она послужила основой для создания новых поколений средств ПВО, способных перехватывать широкий спектр целей, включая ракеты противника. Сейчас российская армия эффективно применяет в бою модернизированные советские ЗРК и принципиально новые комплексы с функцией ПРО. По мнению экспертов, реалии СВО диктуют необходимость дальнейшего развития возможностей противоракетной обороны.

9 августа 1950 года Совет Министров СССР принял постановление о разработке первого отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК). Его разработчиком было выбрано Конструкторское бюро №1 (ныне — концерн «Алмаз-Антей»). Будущая система вооружения получила название С-25 «Беркут».

Как отметили опрошенные RT эксперты, создание принципиального нового комплекса ПВО было обусловлено возросшими возможностями дальней авиации США. На начальном этапе холодной войны американские ВВС могли проводить эффективную воздушную разведку и нанести удар, в числе ядерный, по любой точке СССР.

В связи со стратегической важностью разработки отечественного ЗРК постановление Совета Министров СССР сопровождалось резолюцией Иосифа Сталина, в которой он поручил создать ракету-перехватчик в течение года.

Дебютный ЗРК представлял собой комплекс из радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора А-100, пусковой установки, зенитной ракеты В-300, которую наводил и управлял расчёт радара Б-200.

В-300 являлась уникальным на тот момент изделием советских оружейников. Она была выполнена по схеме «утка», при которой рули, отвечавшие за манёвренность, размещались в носовой части корпуса. Ракета запускалась вертикально, её стартовая масса составляла около 3500 кг.

Боеприпас-перехватчик получил боевую часть осколочно-фугасного типа, которая подрывалась автоматически при подлёте к цели. Её мощь позволяла уничтожать летательный аппарат противника на удалении до 75 м от него.

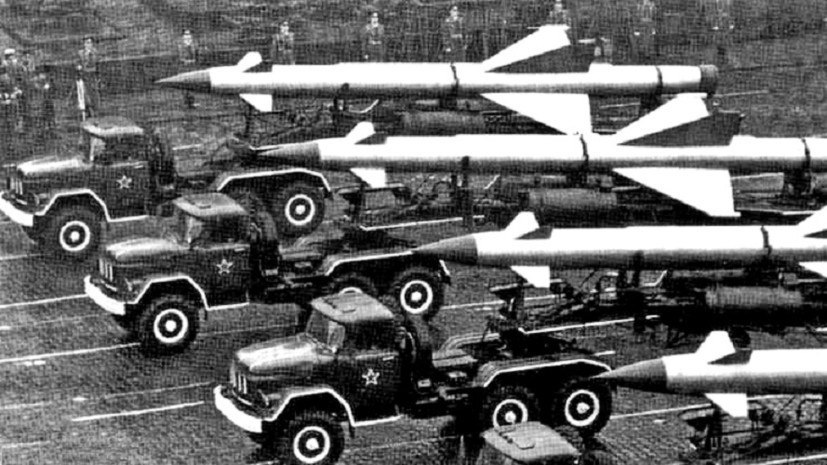

Ракеты комплекса С-25 Минобороны РФ

Ракеты комплекса С-25 Минобороны РФИспытания «Беркута» проходили с 1951 по 1953 год. В ходе них проверялась работа аппаратуры, двигателей, оценивались манёвренные качества ракеты и практическая дальность перехвата целей.

Весной 1953 года «Беркут» во время испытаний перехватил самолёт-мишень Ту-4, ознаменовав таким образом заключительный этап разработки первой отечественной зенитной системы, способной выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

По данным Минобороны РФ, на одной стартовой позиции «Беркута» размещалось 60 ракет. Благодаря возможностям радара, каждый комплекс мог вести одновременный обстрел до 20 целей в своём рабочем секторе.

К новым поколениям

С-25 «Беркут» стоял на вооружении войск ПВО с 1955 до начала 1980-х годов. Научно-технологический задел по «Беркуту» стал основой для дальнейшего развития средств ПВО-ПРО и использовался СССР для разработки первого в мире передвижного комплекса С-75.

В С-75 используется аналогичный С-25 принцип наведения ракеты на цель — оно осуществлялось с помощью многофункционального секторного радиолокатора, но многие элементы были значительно усовершенствованы. Комплекс состоял из станции наведения, шести пусковых установок и такого же числа транспортно-заряжающих машин.

Испытания мобильной ЗРК проходили в 1955—1957 годах, а с 1958 года в войска стали поступать несколько модификаций нового зенитного комплекса С-75 — СА-75 «Двина» и С-75М «Десна». Их ракеты могли перехватывать цели на высоте до 27 км и на дальности до 29 и 34 км соответственно. В 1961 году Советский Союз запустил производство С-75М2 «Волхов» с максимальной дальностью боевого действия до 56 км.

Семейство С-75 оказалось намного дешевле в производстве, чем комплекс С-25. Но его главным преимуществом была возможность быстро передислоцировать установку в нужное место. На развёртывание ЗРК уходило около шести часов, что было хорошим показателем для того времени.

На поражение одной цели в С-75 отводилось три ракеты. При отсутствии помех радиоэлектронному оборудованию вероятность поражения составляла 60—80%, в условиях сильных помех — 50—60%. Например, выдающиеся боевые качества этот ЗРК продемонстрировал во Вьетнамской войне.

Наряду с разработкой С-75 советские власти поставили задачу создать два самоходных зенитных комплекса с машинами на гусеничном шасси. Ими стали 2К11 «Круг» и 2К12 «Куб» имевшие относительно малые габариты и вес, что добавляло им подвижности. Они были приняты на вооружение в 1967 году и стали первыми зенитными ракетными комплексами второго поколения.

«Если электроника комплексов С-75 и С-25 строилась на радиолампах, то в 2К11 и 2К12 уже появились полупроводниковые модули. В новых комплексах если и были лампы, то сверхминиатюрные бесцокольные, в которых лампа приклеивалась к плате, а её гибкие ножки впаивались, как у радиодетали», — отмечают в пресс-службе концерна «Алмаз-Антей».

ЗРК «Куб» и ЗРК «Круг», Public Domain / РИА Новости

ЗРК «Куб» и ЗРК «Круг», Public Domain / РИА НовостиТаким образом, обновлённая электроника позволила повысить точность ракет и внедрить в работу ПВО-ПРО автоматические методы управления.

Кроме того, в 1960-е годы войска получили новый передвижной ЗРК С-125 «Нева», который мог перехватывать сверхзвуковые цели на высоте от 100 м до 5 км. Новая автоматика комплекса самостоятельно высчитывала точку встречи и выпускала ракету по заданному курсу.

Противоракетные самоходки

Как подчеркнул в беседе с RT военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин, опыт разработки и эксплуатации комплексов С-25, С-75 и С-125 позволил создать принципиально новые системы, обладающие выдающимися характеристиками, в том числе способностью сбивать ракеты противника. Так появились семейства самоходных ЗРК С-300 «Фаворит», «Бук», «Тор».

«Каждый комплекс разрабатывается с учётом опыта эксплуатации предыдущего. Поэтому наступило время кардинально новых систем с расширенными возможностями. Появился С-300, на смену «Осам» пришли «Торы», появилось семейство «Буков». Были кардинально улучшены возможности обнаружения и поражения воздушных целей, а сами комплексы получили цифровое управление», — рассказал Дандыкин.

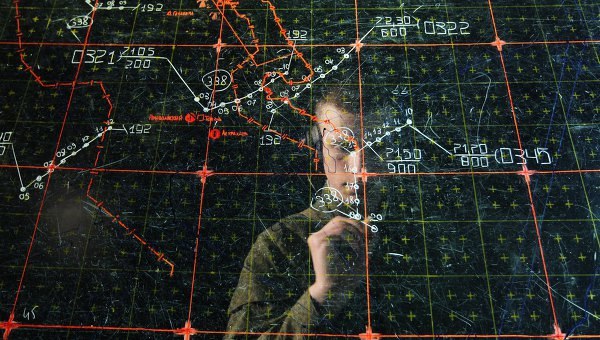

Офицер на пункте управления ЗРК Минобороны РФ

Офицер на пункте управления ЗРК Минобороны РФСтоит отметить, что в зоне СВО успешно применяются глубоко модернизированные ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3». Они защищают войска и важнейшие центры военной инфраструктуры, Помимо вражеских БПЛА, российские ЗРК регулярно перехватывают ракеты западного производства.

Как отмечают в Минобороны России, комплекс «Тор-М2» может поражать широкий спектр целей в радиусе свыше 30 км вокруг себя. Его станция обнаружения может видеть сразу до 40 объектов, а вся необходимая информация отображается на мониторах.

«В любую погоду, не важно, днём или ночью, «Тор» в боевой готовности. Способен поразить до четырёх объектов одновременно — от дронов до авиации и даже баллистических ракет противника», — подчёркивают в Минобороны РФ.

В свою очередь, «Бук-М3» обеспечивает надёжное воздушное прикрытие передовых подразделений ВС РФ, штабов, командных пунктов, важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах РФ.

Главными целями ЗРК являются средства воздушного нападения ВСУ, включая высокоточные боеприпасы западного производства — например, баллистические ракеты ATACMS. Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бук-М3».

Дальность перехвата воздушных целей этим комплексом может достигать 70 км, минимальная высота поражения составляет 15 м, максимальная — 35 км. Одновременно ЗРК способен обстреливать до 36 летательных аппаратов.

Также в целях противоракетной обороны используются ЗРК С-400 «Триумф» и ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Так, в январе 2025 года Минобороны РФ сообщало, что над Белгородской областью российские зенитчики сбили ракеты ATACMS.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчётами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты», — говорится на сайте военного ведомства.

С-400 представляет собой дальнейшее развитие советской ЗРС С-300 «Фаворит» и относится к системам большой и средней дальности. По информации МО РФ, «Триумф» может поражать цели, летящие со скоростью 4,8 тыс. м/с, на расстоянии до 250 км и высоте 27 км.

В зоне СВО успешно применяется уникальный комплекс С-350 «Витязь». Он может уничтожать воздушные цели на дальности до 120 км и высоте 25 км. Боекомплект пусковой установки составляет 12 ракет и может быть увеличен до 16-ти, что позволяет одному «Витязю» заменить сразу несколько установок С-300.

Наиболее современной российской системой, которая может использоваться для противоракетной обороны, является С-500 «Прометей». Этот ЗРК способен перехватывать баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и различные гиперзвуковые ракеты на дистанции свыше 500 км.

При этом «Прометей» может создавать единую информационную сеть с другими средствами ПРО, распределяя между ними цели в автоматическом режиме. В 2024 году начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о завершении формирования первого полка «Прометея».

Ещё более широкими возможностями будет обладать комплекс ПРО С-550. Ожидается, что она станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. На данный момент официальной информации о её характеристиках не публиковалось.

Как заявил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, реалии СВО демонстрируют необходимость продолжать совершенствовать противоракетный щит. Эксперт напомнил о сохраняющейся опасности ударов ракетами HIMARS, Storm Shadow и возможной передаче Киеву немецких Taurus.

«Сейчас ЗРК в основном ориентированы на борьбу с БПЛА, но и ракетные атаки редкостью не являются. В любом случае ракета несёт кратно мощную боевую часть, чем любой беспилотник. И натовские страны активно инвестируют в свой ракетный арсенал. Также существует опасность комбинированных атак, когда применяются и дроны, и ракеты. Поэтому потребность в средствах ПРО будет только возрастать», — резюмировал Корнев.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: