Коллекционер Владимир Борисёнок и художник Филипп Борисёнок — о том, как искусство может стать семейным делом.

Владимир Борисёнок занялся коллекционированием более 30 лет назад. Сегодня акцент в его собрании сделан на классиках неофициального искусства — таких художниках, как Николай Вечтомов, Владимир Трямкин, Владислав Зубарев, Клара Голицына. Есть и наши современники — Олег Ланг, Владимир Опара, Анатолий Морев, Наталия Толстая. Со временем искусство превратилось в общее семейное увлечение: сын Владимира Борисёнкова Филипп недавно дебютировал как художник на выставке «Диалоги без слов» (кураторы — Карина Борисёнок и Дмитрий Буткевич) в галерее «Беляево», где его работы демонстрировались вместе с произведениями из коллекции отца. «Культура» поговорила с Владимиром и Филиппом Борисёнками о том, что такое коллекционирование и почему искусство помогает выстраивать диалог.

Филипп и Владимир Борисёнки. Фото: Антон Дружков

— Как начиналась ваша коллекция?

Владимир Борисёнок: Сам в прошлом я спортсмен, борец. Окончил Государственный центральный институт физической культуры в 1989 году. Начал работать инструктором по спорту. Времена были сложные, полубандитские, рынок — стихийный. А у меня был друг Григорий Никишкин, тоже борец. Однажды он спросил: «Толстый — он так меня называл — сколько ты получаешь?» Я говорю: «115 рублей». Он сказал: «Приезжай, буду платить 500». Я подумал — что за работа? Оказалось, он перепродавал компьютеры Atari и сколотил на этом состояние. А потом Григорий познакомился с человеком, у которого на примете была работа Марка Шагала, только средств на нее не было. У Гриши денег хватало, поэтому его взяли в долю. Работу выкупили примерно за 100 тысяч долларов, а продали за 200 тысяч. С тех пор Григорий полюбил искусство и решил заняться аукционной деятельностью. Мне он тоже предложил торговать предметами антиквариата и картинами. В то время существовали лишь государственные аукционы, частные только начали появляться. В итоге мы решили сделать аукцион а-ля «Сотбис». Вышли на коллекционеров, набрали определенное количество лотов и провели первые торги в Музее декоративно-прикладного искусства. И даже получили неплохую прибыль.

Тогда, в начале 90-х, на очередной волне эмиграции многие расставались с живописью, фарфором, фамильным серебром. Наш аукцион назывался «100 плюс 100»: мы продавали 100 предметов декоративно-прикладного искусства и 100 предметов живописи и графики. Случалось всякое: мы были спортсменами, без искусствоведческого образования, в искусстве толком не разбирались. Однажды пришла вдова, готовившаяся к отъезду из страны. Ее муж собрал большую коллекцию, включавшую в себя имена первого ряда — Рокотова, Левицкого. Она принесла портрет мужчины в пенсне и цилиндре: весь какой-то угловатый, с перекошенным лицом. Подписи художника не было. Сначала мы не хотели брать работу — она показалась нам неинтересной. Но все-таки взяли: хотели оценить в 800 рублей, владелица уговорила поднять до 2000. Начались торги, и вдруг ставки выросли до 30 тысяч рублей. Я сам иногда вел торги, но в этот день считал наличные. Подумал: ну ладно, не факт, что действительно заплатят — а такое тоже случалось. Тем не менее, деньги принесли. Проверил — не фальшивые. В общем, портрет купили, а спустя некоторое время, накопив какое-то количество знаний, я вдруг понял, что это была работа Юрия Анненкова. Цены на подобные вещи в настоящее время начинаются с полутора миллионов долларов! А мы из-за собственного невежества все «проворонили».

Наталия Толстая. «Время». 2005/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

Через нас прошли и несколько графических работ Александра Шевченко, на которых стояла монограмма «АШ». Тоже не распознали, поскольку никто из нас толком не разбирался в искусстве. Затем уже начали пользоваться услугами консультантов, изучать литературу, появилась насмотренность. Но те провальные истории помню до сих пор.

Что касается коллекционирования, то я прошел вполне стандартный путь. Сначала нравились классические вещи. Затем — вещи в стиле модерн, импрессионисты, правда, не так много русских художников работали в этом стиле. В конце концов увлекся беспредметной живописью. Сейчас, например, мне очень нравятся работы Владимира Трямкина.

— Сколько его произведений у вас в коллекции?

ВБ: Около 120 вместе с графикой. Было еще больше, но много вещей приобрел Роман Бабичев. У него прекрасная коллекция: лучшее, на мой взгляд, собрание русского искусства XX века. И есть возможность заниматься большими проектами. Так что я спокоен: работы попали в хорошие руки. Думаю, если бы Володя Трямкин был жив, он тоже был бы доволен. Роман собирается издавать очередной том, посвященный современным художникам. Знаю, что там будет 20-30 работ Володи, приобретенных у меня.

Вообще с творчеством Трямкина я познакомился благодаря Маше Хвостенко — дочке художницы Татьяны Васильевны Хвостенко. Маша показала некоторые вещи, они мне понравилось, но приобрести не успел. Буквально через неделю звонит знакомый арт-дилер и говорит, что приобрел целый лот работ Трямкина. Володя жил в достаточно стесненных условиях, нужны были деньги — поэтому продал сразу много произведений. Мы с продавцом встретились на стоянке, он открыл багажник машины, заполненный картинами, и я все приобрел.

Потом рассказал об этом Маше, она предложила: давай познакомлю тебя с Трямкиным, будешь контактировать напрямую. Володя жил довольно замкнуто. Одно время работал ночным сторожем, писал по ночам, а потом полдня отсыпался. Работал в стол — кому в 80-е годы были нужны были эти эксперименты...

Владимир Трямкин. «Хлопаем в ладошки». 1980-е/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

Интересно, что художником он стал случайно. Его дом находился рядом с поселком Пески, где были дачи художников — например, Аристарха Лентулова, Юрия Пименова, Татьяны Хвостенко (дачно-строительный кооператив «Советский художник». — Культура). С Машей Хвостенко Володя дружил с самого детства — они были почти ровесниками. Татьяна Васильевна была очень хлебосольным человеком, всегда была ему рада, могла накормить обедом. А однажды предложила: давай научу тебя живописи. И фактически дала ему путевку в жизнь.

Огромное влияние на него оказала поездка в Германию в середине 90-х — вместе с Сережей Алферовым и Сашей Дедушевым. Их позвали оформлять гостиницу: хозяин, выходец из России, купил им краски, холсты и закрыл в номере, чтобы работали. Но, конечно, они посещали музеи, и Володя многому научился у европейских художников, что отразилось на его творчестве. Там произошла забавная история. Окна Володи в его «мастерской» выходили на солнечную сторону. Штор не было. И он просто взял белую масляную краску и закрасил стекла — чтобы не было так жарко.

Несмотря на его замкнутость, мы подружились. Хотя поначалу случалось всякое. Однажды я устроил Володе выставку в «Галерее на Чистых прудах» — показал примерно 120 работ. В основном, там были вещи из моей коллекции и еще штук 15 работ, принадлежавших Володе. Сказал ему: «Если их не купят, я приобрету». Когда выставка подходила к концу, позвонил ему и спросил: «Ну что, могу купить работы?» А он ответил: «Я ничего не продаю». Если честно, я обиделся. На демонтаже специально к нему не подошел и потом еще месяца два не звонил. В конце концов он сам мне позвонил. Я сказал: «Володя, я свое слово сдержал, выставку провел. А ты меня обманул. Если хочешь, чтобы наше общение продолжалось и я занимался твоим творчеством, давай договоримся. Ты мне компенсируешь затраты своими работами. Деньги я с тебя брать не собираюсь». И в итоге я забрал две или три вещи, потому что расходы были и правда немалые: одна аренда стоила около пяти тысяч долларов. Как ни странно, с тех пор мы подружились. Я часто приезжал к нему на дачу в Пески, мы вместе выпивали, вели беседы о живописи и не только.

У него планировалась персональная выставка в галерее Artstory. Владельцы галереи договорились, что привезут ему материалы — чтобы он создал большую работу для центральной стены. Но у Володи, к сожалению, спустя неделю случился инсульт. Его положили в больницу в Коломне, куда я к нему приезжал. Он вроде бы оклемался, начал вставать, восстановилась речь. А потом второй инсульт — и все. Жизнь оборвалась.

Анатолий Морев. «Композиция». 1991/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

— Какие еще художники есть у вас в коллекции?

ВБ: Дилер, у которого я купил работы Трямкина, предлагал мне произведения Анатолия Морева: в основном, это были фигуративные вещи. Я выкупил все, что нашлось из абстракций. Еще у меня было много произведений Владислава Зубарева, ученика Элия Белютина: хорошего художника, экспрессивного, правда, неровного. Сейчас осталось около 20-30 работ. Есть работы Анатолия Усачева: приобрел их, когда его уже, к сожалению, не было в живых. Одна из работ в духе Богомазова — мне очень нравится. Это хороший, глубокий художник, хотя он был архитектором, а живописью занимался в качестве хобби.

Еще интересный художник — Александр Жданов. В 1987 году он приковал себя наручниками к дереву у ворот американского посольства в Москве и так получил разрешение на выезд. Уехал в США, жил там, как наш Анатолий Зверев: любил выпить, мог обменять работу на бутылку. К сожалению, карьера в Америке не сложилась. Его не стало в 2006 году.

Наталия Толстая. «Цветок». 2003/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

— У вас в собрании только абстрактные вещи? Или фигуративные тоже?

ВБ: Специально не считал, примерно пятьдесят на пятьдесят. Я собираю не только вторую половину XX века. Есть графика Петра Кончаловского, Василия Яковлева, Варвары Бубновой, несколько работ Сергея Герасимова и много других.

— Что для вас коллекционирование?

ВБ: С одной стороны, увлечение на всю жизнь. А с другой — бизнес, ведь нужно кормить семью, сейчас для меня это единственный источник заработка. Часть вещей оставляю в коллекции, другие — сразу откладываю для продажи. Главный критерий для покупки — работа должна мне нравиться. Всегда говорил и говорю своему сыну, который вырос среди работ из моей коллекции и теперь сам стал художником: если картина нравится тебе и еще кому-нибудь, значит, понравится другим.

Николай Ротанов. «Рождение». 1990-е/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

— Филипп занялся живописью с вашей подачи?

ВБ: Нет, я никогда ему не говорил — возьми кисти, краски и попробуй написать картину. Он всю жизнь посвятил бальным танцам: был членом сборной России, выступал в финале чемпионата Европы и России. Сейчас тренирует детей, а также выступает в турнирах Pro-Am — когда педагог танцует с ученицей. Плюс учится на режиссерских курсах. Так что не понимаю, откуда у него время на живопись. Для меня его увлечение стало сюрпризом.

Филипп Борисёнок: Я действительно вырос среди работ из папиной коллекции. Кто-то в шесть лет, пробегая по коридору, ударяется пальцем о табуретку, а я спотыкался о раму картины. Поначалу воспринимал произведения, заполонившие наш дом, как нечто естественное. Был даже период, когда посмеивался над некоторыми абстрактными вещи и думал — чем вообще папа занимается? Но потом начал всматриваться в них и в конце концов увлекся. Самое большое влияние, наверное, на меня оказал Владимир Трямкин. Его картины мне нравились с детства. Несколько работ даже подрезал у папы и повесил в своей комнате. Это удивительный художник, не ограничивавший себя какими-либо рамками: он экспериментировал во всех стилях живописи и даже создавал объекты. Обычно авторы придерживаются выбранного стиля. А Трямкину было все равно, что о нем подумают.

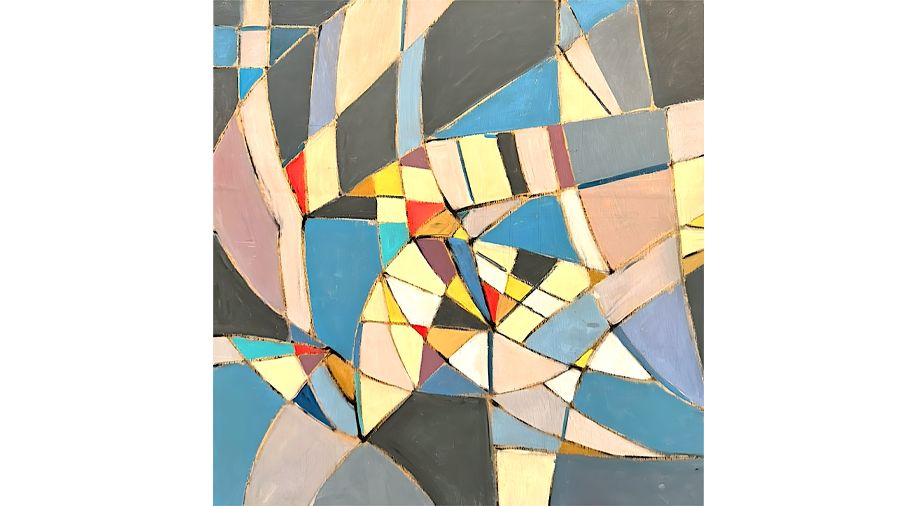

Филипп Борисёнок. «НРА 2». 2003/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

Сильнее всего его влияние — в плане цвета — ощущается, наверное, в моей серии «НРА»: «Новый русский алфавит». Язык — основной инструмент коммуникации людей, но в последнее время он сильно изменился, как и само общество. В этой серии я постарался выразить новый язык, который слышу вокруг себя. Иногда он кажется немного пугающим, а порой наоборот — завораживающе красивым. Сами изображения напоминают восточные иероглифы: отсылка к движению в сторону Азии. Мне хотелось задуматься о состоянии людей и, конечно, языка, на котором мы все общаемся.

— В галерее «Беляево» недавно прошла выставка «Диалоги без слов», где вы впервые представили свои работы — причем, в окружении произведений известных художников-нонконформистов из коллекции вашего отца. Не испугались подобного соседства?

ФБ: Конечно, было волнительно. Я привык выходить на публику, занимаюсь танцами с шести лет. Но здесь нужно было предстать в новом качестве — показать не себя, а результат своей работы. Идея диалога, которая легла в основу проекта, принадлежит моей сестре Карине, предложившей перемешать мои работы с произведениями художников из папиной коллекции. И я ей очень благодарен.

Филипп Борисёнок. «Сны желтого человека». 2023/предоставлено пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

Во многом мое увлечение живописью связано с желанием вести диалог с отцом — уже на новом уровне. Искусство — его жизнь и работа, и мне всегда хотелось стать частью этого важного для него мира. Теперь у нас появился новый повод для общения. Можно не просто обсудить бытовые дела, а поговорить на общую тему, как мужчина с мужчиной. И я это очень ценю.

Фотографии: Анатолий Усачев. «Вечер». 1992 (на анонсе) и Николай Ротанов. «Сказочный лес». 1990-е/предоставлены пресс-службой Объединения «Выставочные залы Москвы»

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: