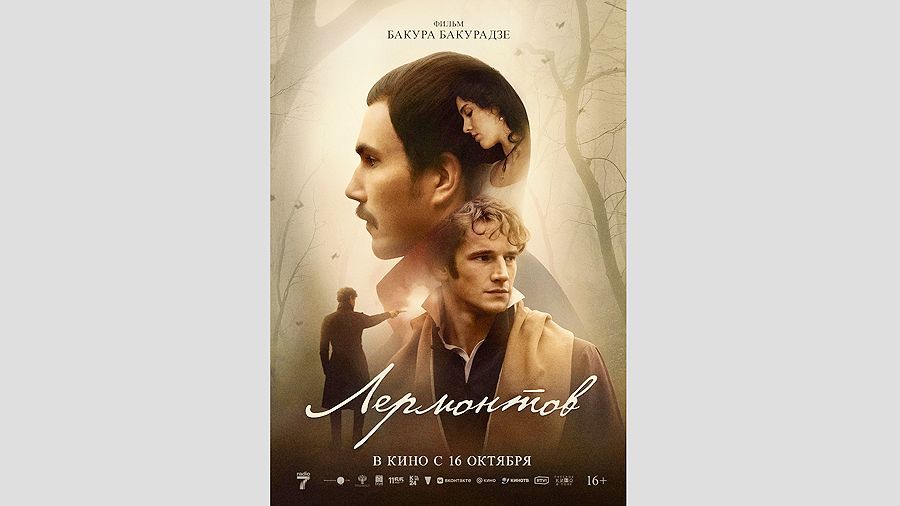

На экранах — авторская драма Бакура Бакурадзе, рассказывающая о последнем дне жизни 26-летнего поэта.

По мнению критиков, «Лермонтов» — самая ожидаемая и самая бесшумная премьера года, и это не экзотический парадокс. В последнее время широкая реклама какой-либо кинопремьеры почти всегда оборачивается позором. Но бывает и наоборот: очевидно, в авторском «Лермонтове» увидели антидот от «Пророка» Феликса Умарова. Последний затянул Солнце русской поэзии в водоворот шоу-биза, а вот Михаилу Юрьевичу повезло: Бакур Бакураде раскрыл драму поэта в переливчатом потоке жизни, в зыбких рамках иммерсивной инсценировки.

При том режиссер специально оговаривался, что не знает каким был оригинал. А также признавался, что он в принципе не способен перенести на экран чей-либо жизненный путь. Изучив все доступные биографические источники, Бакурадзе выбрал тему дуэли и за год создал сценарий, не присочинив ни единого факта — благо, последние дни поэта были хронологически задокументированы десятком свидетельств.

Дотошная фактография оберегала от спекуляций и широких мазков, но диктовала сложности соблюдения почтительной дистанции к драме и образу героя. Стремясь пристальнее вглядеться в узор судьбы и добиться эффекта присутствия, Бакурадзе намеревался уберечь зрителя от дидактики, закавычить неотвратимую летальную развязку россыпью житейских мелочей, погрузить в атмосферную неопределенность и поделиться содержательным размышлением. Добрую службу в этом деле сослужила пустяшная подробность: друзья, приехавшие в гости к дуэлянту, забыли о назначенном поединке.

Лермонтов, кажется, и сам не верил в близость конца. Болтал о творческих планах, привычно злословил, флиртовал, проявлял поразительную, интригующую и тревожащую участников драмы беспечность. И все-то здесь осуществляется и проговаривается вскользь, ненароком, как бы само собой. Вот только экранный Лермонтов знает, что не доживет до нового утра.

Герой встречает свой последний день, как Печорин, в седле вороного коня, купается в горном ручье, покупает десяток билетов на минеральные источники. Меж тем, на постоялом дворе появляются будущие секунданты и присные, помятые после ночных возлияний. Князь Васильчиков, Столыпин, Глебов, Бенкендорф, Лев Сергеевич Пушкин выгуливают по парку пару прекрасных дам. Неподалеку в сопровождении роковой Эмилии Клингенберг (Софья Гершевич) бродит с ружьем по лесам байронический Мартынов (Евгений Романцов). Однако же не он, а приятели обсуждают героя за глаза.

«Он нас всех ненавидит», — зевая, замечает Бенкендорф (Андрей Максимов). То же будут толковать в гостиных после гибели поэта. «Я их всех сейчас вижу», — интригует Мишель кузину Елену (Вера Енгалычева) во время последней уединенной прогулки. И мы, словно испытывая дежавю, узнаем в участниках событий расставляемые по доске шахматные фигурки, которые вот-вот разыграют свою главную, незавидную партию. Ситуация диктует малособытийность: ни одно действие еще не закончено и не заполнено очевидным смыслом, время едва плетется, почти застывая в неспешном ожидании гибельной развязки.

Наверное, Лермонтов просто не желал узнать исход. Литературоведы сходятся на том, что Михаил Юрьевич сознательно и упорно искал ссоры с бывшим другом детства, единственным знакомцем, способным спустить курок.

Но почему? Возможно, во исполнение своей давней мечты, которую шестнадцатилетний юноша выразил фразой: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей». А может быть, Демон (он же Герой нашего времени) стал так беспечен оттого, что высказался уже сполна, и ему не стало никакого дела до прочих? Или же ожидал, что, перевернув пятигорский стол, сыграет следующую крупную партию уже не с ровесниками, а с наследниками века, а в качестве выигрышной карты предъявит задуманный роман о войне 1812 года? А может, метил выше, бросая вызов банкомету, устроителю фатальной игры в жизнь?

Чуткий к отстраненно-проникновенному творчеству Робера Брессона, режиссер прочувствовал и передал напряженное сплетение этих и иных внутренних сюжетов, нащупав их созвучие в ощущении эффекта присутствия героя в процессе съемок. Трудноуловимое, не поддающееся прямым формулировкам пребывание Лермонтова в каждом дыхании русского мироощущения и является сутью картины.

Дословесным качеством наполнено проживание кинодебютанта, 26-летнего стендапера Ильи Озолина, поразительно напоминающего описанный современниками прототип. Впрочем, ими же отмечалось отстуствие прижизненных портретов, схожих с оригиналом: «Тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура… возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий», — вспоминал Иван Тургенев.

Озолин считал и усвоил все контрасты, включая неприятно высокий тембр голоса, и громко дребезжащий смех, и полноту чувств, внезапно приоткрывающуюся в тихой декламации «Ночевала тучка золотая». В самом деле, приближаясь к Лермонтову, было бы глупо что-либо играть. Куда уместнее, припоминая нечто свое, разделить с поэтом последние мгновения жизни согласно завету библейского проповедника: «Доброе имя лучше благовоний, и день смерти лучше дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу».

«Лермонтов». Россия, 2025

Режиссер Бакур Бакурадзе.

В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Софья Гершевич, Андрей Максимов, Валерий Полиенко

16+

В прокате с 16 октября

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: