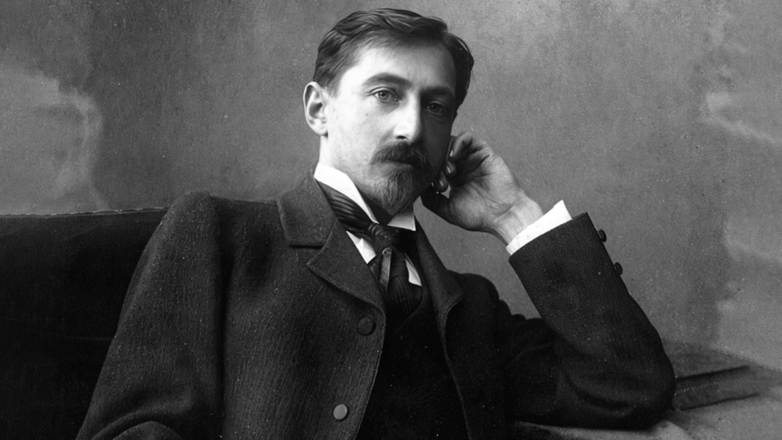

22 октября исполняется 155 лет со дня рождения Ивана Бунина, писателя и поэта, автора «Темных аллей», «Жизни Арсеньева», «Митиной любви», первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. Особый дар слова позволял Бунину делать далекое близким, смутное ясным, а потерянное – обретенным вновь. Благодаря его книгам «золотой век русской жизни», эпоху дворянских усадеб мы воспринимаем не как чужое воспоминание, а как нечто родное, хорошо знакомое и нежно любимое. О нем самом поэт и критик Георгий Адамович писал: «Я никогда не мог смотреть на Ивана Алексеевича, говорить с ним, слушать его без щемящего чувства, что надо бы на него наглядеться, надо бы его наслушаться, потому что это один из последних лучей какого-то чудного русского дня».

Близкие люди называли Бунина Князем за властные аристократические манеры. Эти манеры могли раздражать тех, кто не очень хорошо знал писателя, но его своенравность и вспыльчивость смягчались отходчивостью и душевной щедростью, он многим помогал.

Род Буниных был дворянским, но к моменту появления нашего героя на свет изрядно обеднел. Князей в нем не наблюдалось, но они, по семейному преданию, когда-то были в роду матери писателя Людмилы Чубаровой. Мол, после одного из стрелецких бунтов конца XVII века, соучастником которого стал кто-то из Чубаровых, княжеский титул был отобран.

[embed]https://profile.ru/culture/200-let-ivanu-aksakovu-slavyanofi...[/embed]

Автор «Темных аллей» гордился тем, что имел отношение к Василию Жуковскому, – знаменитый русский поэт-романтик был незаконнорожденным сыном тульского помещика Афанасия Бунина. А другую его дальнюю родственницу, современницу Жуковского поэтессу Анну Бунину, называли русской Сапфо, и Николай Карамзин говорил о ней: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно».

В том, что Бунин стал писателем, большую роль сыграла мать, увлекшая его в детстве сказками Пушкина. Ему даже иногда казалось, что его родительница и есть героиня «Руслана и Людмилы», ведь ее звали так же. Маленького Ваню зачаровывал полет легкого пушкинского слова, которое без малейших усилий создавало целый мир. «Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»: «У лукоморья дуб зеленый, Златая цепь на дубе том…» Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле», – писал Бунин.

В отличие от тихой и набожной Людмилы, отец будущего писателя Алексей Николаевич был человеком громким, веселым, любившим кутежи. В молодости он добровольцем ушел на Крымскую войну, где познакомился со Львом Толстым, одним из главных бунинских кумиров. Когда много лет спустя Иван встретился с классиком, тот вспомнил его отца.

Лихие кутежи и расточительность Алексея Николаевича подорвали и без того шаткое благосостояние семейства. Когда Ване было три года, Бунины переселились из Воронежа в Бутырки, имение в Орловской губернии, – жизнь в городе стала им не по карману. Там, в деревне, прошло все детство будущего нобелевского лауреата.

В Бунине-писателе сочетались два больших дара: дар слова и дар острого, яркого восприятия жизни. Если его литературный талант развивался с течением времени, то талант невероятной впечатлительности – это то, с чем он родился и что ощутил уже в детстве.

[embed]https://profile.ru/culture/fokstrot-nad-bezdnoj-140-let-so-d...[/embed]

Его органы чувств были будто бы намного лучше развиты, чем у обычного человека. Как правило, такого рода люди живут захлестывающими их эмоциями и впечатлениями, а не умом или интеллектуальным анализом. Особенность Бунина заключалась в том, что в нем присутствовало и то, и другое: и острая чувственная восприимчивость, и тонкий ум. Он мог бы бездумно отдаваться бурным волнам ярких переживаний, быть одним из тех, кто никогда не ломает голову над «проклятыми вопросами». Но его интеллект не переставал вопрошать: «Для чего все это? Что делать со всеми этими впечатлениями?» И Бунин нашел выход в писательстве, выражая пережитое на бумаге.

Отсюда характерная черта бунинского стиля – изобразительность. Выводя «тонкой кисточкой» мельчайшие детали летней грозы, метели, петербургского тумана или тихого деревенского вечера, он далек от многословного натурализма Золя, который словно бы протоколирует реальность. Через описание предметного мира Бунин проникает вглубь жизни, как бы стремясь разгадать ее сокровенную тайну. Каждый крохотный элемент окружающего мира имеет для него ценность, поскольку ведет к чему-то большему, к постижению сути.

В зрелые годы Бунин говорил, что не может представить себя вне литературы. Он хорошо запомнил свой первый импульс к творчеству. В восемь лет, разглядывая одну из сказочных или приключенческих книг, он увидел картинку с изображенным на ней странным уродливым человеком в нелепом одеянии и подписью: «Встреча в горах с кретином». Неведомое слово «кретин» заворожило мальчика. «В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?» – вопрошал Бунин в автобиографических записках.

В деревне Бунины жили небогато и по-простому. В середине 1880-х из-за безденежья Бутырки пришлось продать и перебраться в доставшиеся матери по наследству Озёрки под Ельцом. Иван проводил много времени с крестьянскими детьми.

[embed]https://profile.ru/culture/160-let-stanislavskomu-otcu-sovre...[/embed]

У него было два старших брата, Юлий и Евгений. Особенно близок он был с Юлием, который учился в Московском и Харьковском университетах и получил срок за участие в народническом движении.

Некоторые знавшие Бунина современники говорили, что знаменитый писатель и нобелевский лауреат комплексовал из-за отсутствия формального образования. Иван не окончил даже гимназию в Ельце, бросив ее в середине четвертого класса из-за безденежья и потому, что она была ему в тягость. Одно время он жил в Ельце у кладбищенского скульптора, и тот привлек гимназиста к своему ремеслу, научив ваять черепа и прочие детали надгробий.

Куда веселее было жить у тетушки Веры Аркадьевны. В ее доме собиралось пестрое общество, захаживали и актеры, одаривавшие юного Бунина контрамарками. Много лет спустя основатель МХТ Станиславский пытался вовлечь Бунина в театр, предлагая ему ни много ни мало роль Гамлета. Но Бунин лицедеем становиться не хотел и спокойно отказался, предложив театру взамен свои услуги литературного переводчика.

Любовь, часто болезненная, и ее власть над человеком – одна из главных тем бунинских книг. Как почти все юноши, Иван часто влюблялся – в сестру невесты брата, в гувернантку своих маленьких племянниц, – и эти переживания добавились к и без того насыщенной картине бунинского мира, заняв вскоре в ней центральное место. В любви он познал то, что называл «ужасом блаженства», – захватывающее, сладостное и одновременно пугающее чувство.

Много душевных сил молодой Бунин истратил в отношениях с Варварой Пащенко. Этот роман длился пять непростых лет: Иван страдал из-за того, что отец Пащенко, даже притом что был врачом прогрессивных взглядов, не давал разрешения на брак – слишком уж Бунин был беден и бесперспективен. В «отместку» Иван попрекал Варвару тем, что она из мещанской, пошлой среды, закатывал истерики. В конце концов возлюбленная оставила Бунина и вышла замуж за его друга Бибикова. Иван был настолько потрясен, что провел несколько дней на грани помешательства и едва не покалечился, спрыгнув на ходу с поезда.

В 17 лет Бунин опубликовал свое первое стихотворение «Над могилой С. Я. Надсона» в петербургской газете «Родина». Хотя знаменит он рассказами и повестями, долгое время Бунин считал себя прежде всего поэтом; собрание его стихов занимает два объемных тома.

[caption id="attachment_1768361" align="alignleft" width="388"] Обложка сборника стихов Бунина «Листопад»[/caption]

Как и многие другие русские литераторы тех времен, Бунин начинал с газетной работы. В «Орловском вестнике» так отчаянно не хватало кадров, что неопытного юношу, не окончившего даже гимназию, приняли на серьезную должность помощника редактора. Доверие Бунин полностью оправдал, став газетчиком на все руки, – писал разнообразные заметки, редактировал, обозревал книжные и журнальные новинки. Хватало времени и на стихи: в 1891 году «Вестник» в виде приложения к газете выпустил первый поэтический сборник нашего героя.

Любовь к Пащенко и необходимость зарабатывать на жизнь привели Бунина в Полтаву, где жил и работал его брат Юлий, устроивший Ивана в библиотеку земской управы. Работал он также в статистическом бюро, для которого писал очерки «о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав», которые, как позже шутил писатель, могли бы составить «три-четыре порядочных тома» собрания его сочинений.

В Полтаве Бунин увлекся идеями толстовства. Позже он объяснял это увлечение «влюбленностью в Толстого как художника» и тайной надеждой через толстовцев познакомиться с самим мастером, и эта надежда оправдалась. Позже, иронически описывая тот период, Бунин подчеркивал, насколько сам Лев Толстой, простой, искренний и внимательный в обращении, отличался от своих последователей – нелепых, вычурных, надменных и лицемерных, запутавшихся в рассуждениях о правильной жизни и борьбе «с попами и начальниками».

Тем не менее увлечение Бунина толстовством продлилось не один год, сначала он подвизался в бондарной мастерской (так как обеспечивать себе хлеб насущный полагалось ручным трудом), а затем открыл магазин книг издательства толстовцев «Посредник». Бунин даже получил три месяца тюрьмы за нелегальную торговлю этими книгами на уездных ярмарках, но хлебнуть арестантской жизни не пришлось – он попал под амнистию в честь восшествия на престол императора Николая II.

[embed]https://profile.ru/culture/dolya-riska-ekstremalnaya-zhizn-a...[/embed]

В 1895 году 24-летний Бунин отправился покорять Петербург и Москву, где его уже немного знали как начинающего прозаика и стихотворца благодаря публикациям в «Вестнике Европы» и других изданиях. Он познакомился с Бальмонтом, Брюсовым и прочими модными поэтами-символистами, но через некоторое время понял, что ему совершенно не по нраву символизм, да и модернизм в целом. В эпоху торжества модернизма в искусстве Бунин стал одним из главных его критиков. Ему был чужд Серебряный век, он предпочитал остаться в веке золотом, продолжать дело Пушкина, Тургенева, Толстого.

Выступая в 1913 году на вечере, посвященном 25-летию своей творческой жизни, Бунин так говорил о современной литературе: «За последние годы публика и писатели были свидетелями невероятного количества школ, направлений, настроений, призывов, буйных слав и падений, пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию. Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота – и морем разлилась вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый».

Бунину вообще были свойственны резкие суждения о коллегах-литераторах. Сарказм и желчь он выплескивал на них безжалостно. Это даже стало интернет-мемом – по соцсетям кочует собрание его острых реплик: «нестерпимо поэтичный поэт. Дурачит публику галиматьей» (о Блоке), «мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный)» (о Набокове) и так далее.

Близких себе по духу писателей он нашел в московском кружке «Среда», организованном поэтом Николаем Телешовым. Здесь читали свои произведения молодые Максим Горький, Борис Зайцев, Леонид Андреев. Немного позже другом Бунина стал его ровесник Александр Куприн. Среди многочисленных знакомств Бунина стоит выделить его отношения с композитором Сергеем Рахманиновым. Эти два человека были не только внутренне близки, но и поразительно похожи внешне, как братья, особенно в молодости.

[caption id="attachment_1768359" align="aligncenter" width="1200"] Бунин с членами литературного кружка «Среда»[/caption]

Бунин любил перемещаться в пространстве, путешествовать. Окружающие замечали в нем не просто интерес к жизни, а отчаянную жажду впечатлений и переживаний. Витальность Бунина казалась слишком земной, плотской. Примечательно его негодование по поводу статьи Мережковского, в которой тот «тайновидца духа» Достоевского противопоставлял «тайновидцу плоти» Толстому: «Да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа. Что за чепуха!»

[caption id="attachment_1768360" align="alignright" width="324"] Иван Бунин с композитором Сергеем Рахманиновым[/caption]

В 1898 году Бунин завел семью в Одессе – кажется, неожиданно даже для себя самого. Познакомившись с дочерью редактора «Южного обозрения» Анной Цакни, он через несколько дней сделал ей предложение. Так вечно голодный Бунин породнился с состоятельными греками, но, как оказалось, ненадолго. Меньше чем через год отношения расстроились. В браке у Бунина родился сын Коля, но в шесть лет он умер от скарлатины. Анна же так обиделась на писателя, что много лет не давала ему развода, из-за чего он не мог повенчаться со своей второй женой и главной спутницей жизни Верой Муромцевой.

В 1897-м вышел первый сборник бунинской прозы «На край света и другие рассказы», в следующем году – сборник поэзии «Под открытым небом», но к досаде амбициозного автора реакция на них была прохладной. Творчество раннего Бунина с его сдержанным тоном плохо конкурировало как с броскими стихами символистов, так и с жесткой прозой Горького или Андреева. Помогло знакомство с Чеховым, с которым Бунин сблизился в 1899 году, когда был в Ялте.

Чехову он был явно симпатичен, и знаменитый писатель взял на себя труд представить бунинский сборник «Листопад» и его перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло на соискание престижной Пушкинской премии. Премия была получена в 1903-м, а через шесть лет к ней прибавилась и вторая; в 1909 году Императорская академия наук избрала Бунина своим почетным членом. В течение первого десятилетия ХХ века основанное Горьким издательство «Знание» публиковало собрание сочинений Бунина в нескольких томах. Но, несмотря на такие вроде бы солидные события, имя нашего героя не то чтобы гремело на всю страну или хотя бы ее литературный мир. Настоящая известность пришла в 1912-м, когда вышла повесть «Деревня»; ее автору было уже 42 года.

Мрачное, близкое к депрессивному изображение крестьянской жизни оскорбило интеллигенцию, для которой «простой народ» всегда был малознакомым, но неприкосновенным идолом. Бунин же считал себя знатоком «деревенского космоса» и не упускал случая поддеть литераторов и общественных деятелей, строивших из себя радетелей за крестьян, но ничего о них, по сути, не знавших. За «Деревней» последовали полуавтобиографический «Суходол» и другие повести и рассказы 1910-х. Это был уже зрелый Бунин, настоящий мастер слова.

[embed]https://profile.ru/culture/dzhentlmen-iz-taganroga-165-let-s...[/embed]

Сильное действие на писателя оказала Первая мировая война. Ощущение конца старого благородного мира, начавшееся с революции 1905 года, усугубилось. В 1915-м Бунин публикует рассказ «Господин из Сан-Франциско», в котором отходит от свойственного ему бытописания русской действительности. История пустой жизни американского богача символизирует для него все то, что идет на смену старому миру, – Бунин еще не знал, что новая реальность окажется более варварской, чем он предполагал.

Пессимизм Бунина стал понятнее после двух революций 1917 года, когда запылали усадьбы, а дворян, какими бы прогрессивными они ни были, начали поднимать на вилы. Самому Бунину пришлось спасаться от взбесившихся крестьян бегством, и это притом что в родных краях его ценили и хотели после Февральской революции избрать в Учредительное собрание.

Дневники, которые Бунин вел в 1918–1919 годах, когда жил в Москве и Одессе, были позже изданы им в виде книги «Окаянные дни». Это хроника разрушения благородного уклада жизни и всеобщего одичания. Принявшие и воспевшие революцию Блок и другие литераторы казались Бунину сошедшими с ума. В начале 1920 года он с женой покинул Россию навсегда. После некоторых скитаний они осели в Париже, одном из главных центров русской литературной эмиграции.

На чужбине Бунин почти совсем перестал писать стихи, зато там создал свои лучшие прозаические произведения. В 1925 году он опубликовал повесть «Митина любовь», в следующем – «Солнечный удар», а в конце десятилетия вышел его роман «Жизнь Арсеньева». Принято считать, что в нем Бунин писал о себе, и на некоторые фрагменты романа порой ссылаются как на автобиографию. Похоже, так оно и было, хотя сам писатель, чтобы застраховаться от неверных прочтений, настаивал, что эта книга не исповедь.

В России бунинская жизнь делилась на две части, которые чередовались: сначала города и путешествия, встречи с друзьями, общение, впечатления, потом деревня, где он становился аскетом: минимум еды, никакого вина, все подчинено творчеству, в котором писатель вымещал все, что накопил в «городской период».

Во Франции, несмотря на стесненные обстоятельства, Бунин тоже нашел «деревню»: часть года они с женой жили в Грасе, городке в Провансе, который часто называют столицей мировой парфюмерии. Совсем рядом был Лазурный Берег, и однажды писатель познакомился на этом берегу с молодой русской поэтессой Галиной Кузнецовой, попросившей у мэтра совета по части литературного мастерства.

[caption id="attachment_1768363" align="aligncenter" width="1200"] Бунин с женой Верой, Галиной Кузнецовой и секретарем Зуровым. Грас, 1931[/caption]

Наставничество переросло в роман. Кузнецова стала жить в доме Бунина, и супруга Вера в конце концов смирилась с этим. В дневнике она писала: «Я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет» (Вера называла мужа Яном).

Со временем ситуация усложнилась, и любовный треугольник превратился в многогранную фигуру. В доме у Буниных поселился молодой писатель Леонид Зуров, ровесник Гали (а Кузнецова была моложе Бунина на 30 лет), но влюбился он не в Галину, а в Веру Муромцеву-Бунину. А Галина переключилась с Бунина на Маргариту Степун, оперную певицу и сестру писателя Федора Степуна, в доме которой она лечилась от воспаления легких. Степун была еврейка, и во время Второй мировой Бунин прятал ее в своем доме от нацистов.

Писателя всегда интересовала болезненная, страдательная сторона любви, но реальность, в которой ему пришлось жить в поздние годы, превосходила то, что могло бы нарисовать воображение.

Осенью 1933-го Бунин с Кузнецовой были в кино, где смотрели фильм, в котором играла дочь Куприна Ксения, известная в то время актриса и модель. Досмотреть фильм не удалось: писателю сообщили, что его разыскивают шведы из Нобелевского комитета, поскольку он получил Нобелевскую премию.

Бунин стал первым ее лауреатом среди русских писателей. Прежде была большая вероятность, что ее получит Толстой, но граф сам попросил исключить себя из числа претендентов. Бунин же отказываться не стал.

[caption id="attachment_1768362" align="aligncenter" width="1200"] Бунин на торжественном приеме после вручения ему Нобелевской премии по литературе[/caption]

Большевики на это награждение страшно обиделись, заявив, что всё сделано из желания уязвить молодую Советскую страну, а по праву получить Нобеля должен был Горький. Даже если в награждении было много политики, Бунин не возражал. Он был очень зол на большевиков, на то, что они сделали с его родиной, и его Нобель выглядел не только личным достижением, но и победой всей русской эмиграции.

Из этой победы можно было извлечь и практическую пользу: в тот же вечер, когда Бунин узнал новости из Нобелевского комитета, он с домашними сел за стол и составил список из десятков русских эмигрантов, кому он поможет после получения денежного эквивалента премии.

На это ушла примерно треть денег. Остальные две трети разлетелись за следующие три года. Бунин, аристократ, «князь», эстет и сноб, по сути, никогда не знал достатка. Даже в тот год, когда он жил с женой-гречанкой в Одессе, Бунин нередко просил брата прислать «хоть десять рублей»: брать деньги у богатой родни писатель считал зазорным. И вот в возрасте 63 лет на него свалилось богатство, и Бунин не стал прятать его под подушку, а потратил широко, по-барски. Во второй половине 1930-х ему снова пришлось переходить на диету из вареной картошки.

Еще труднее жилось во время немецкой оккупации. В доме Буниных спасались от нацистов не только Маргарита Степун, но и другие знакомые евреи – пианист Александр Либерман с женой, писатель Александр Бахрах.

[embed]https://profile.ru/culture/kak-opisyvali-velikuju-otechestve...[/embed]

В военные годы, словно наперекор кошмару, творившемуся в мире, Бунин работал над одной из лучших своих книг – циклом рассказов «Темные аллеи». Впрочем, можно сказать, что он всегда работал наперекор безжалостной современности, сохраняя и воссоздавая в воображении читателей утраченное прошлое.

Прежде крайне неприязненно относившийся к СССР, во время войны Бунин оставил в стороне все претензии к большевикам и, переживая за родную землю, ежедневно следил сначала за отступлением советских войск, а затем за их наступлением. По воспоминаниям Бахраха, перед началом Тегеранской конференции 1943 года Бунин говорил: «Нет, вы подумайте, до чего дошло – Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай Бог, чего в дороге не случилось!»

Могло показаться, что писатель созрел для возвращения в Россию, подобно тому, как его друг Куприн вернулся в 1937-м и был принят с великим почетом. Тем более что после разгрома нацистов советская власть принялась активно призывать эмигрантов переселяться в СССР. Это было очень важно в идеологическом плане: показать всему миру, что Советский Союз – цивилизованная страна.

Некоторые верили увещеваниям и возвращались. Кто-то получал почести, как скульптор Коненков, а кто-то, не успев навестить родные края, сразу отправлялся на лесоповал.

Вряд ли с нобелевским лауреатом обошлись бы столь сурово; ему была уготована роль престижного украшения советской власти. Даже начали готовить к изданию собрание сочинений, а до того в СССР он был под запретом. Бунин же, узнав об этом, потребовал без его ведома ничего не публиковать.

Уговорить старого писателя отправили Константина Симонова. Он был не только поэтом, военкором и харизматичной личностью, но и аристократом по происхождению. Возможно, подразумевалось, что последнее обстоятельство поможет ему найти с Буниным общий язык.

[embed]https://profile.ru/culture/zhizn-i-smert-kavalerista-ljutova...[/embed]

Но Бунин оказался непрост. В самом начале беседы он как бы невинно поинтересовался у Симонова судьбой Бабеля, Пильняка и других репрессированных писателей. Симонову ответить было нечего. И хотя после долгого разговора расстались «на дружеской ноте», решение Бунина было непреклонным: «Спасибо, лучше вы к нам».

Бунин умер 8 ноября 1953-го – через полгода после Сталина. Спустя три года в СССР вышло пятитомное собрание сочинений Бунина, и у себя на родине он стал обязательным к прочтению классиком.

В последний день земной жизни, уже немощный, он продолжал размышлять о писательстве, о любимом Толстом, досадуя: «До сих пор не могу понять, для чего понадобилось ему включить в «Воскресение» такие ненужные, такие нехудожественные страницы» (имелось в виду описание службы в тюремной церкви).

Один из биографов Бунина, замечательный драматург и прозаик Михаил Рощин назвал Бунина «князем-рыцарем» нашей литературы, который «собою, всей жизнью утвердил, что значит быть русским писателем, – каждой строчкой».

Бунинский сарказм в отношении современников рождал ответную реакцию, поэтому далеко не все они отзывались о нем так же высокопарно, как Рощин. Воспоминания Набокова, Нины Берберовой и некоторых других безжалостно ироничны по отношению к нашему герою. Но эта ирония всегда касалась только характера и поведения, но никогда – его творчества. В этом отношении все были удивительно единодушны. Бунин мог быть не всегда на высоте в обычной жизни, но в творчестве с ним такого не случалось никогда.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: