Человечество всегда боролось с природной тьмой, которая, по поверьям, считалась пристанищем и покровительницей всей нечистой силы на земле.

Древние люди всячески лелеяли любую искру от случайной молнии, раздували из неё костёр и круглосуточно поддерживали в нём огонь для обогрева и освещения своих пещер.

В Средние века в рыцарских замках появились камины и факелы. Тогда же, правда, изобрели и ритуальные костры, в которых вместо дров частенько использовались так называемые «еретики», или те бунтари, кто имел несовпадающее с позицией властей собственное мнение. Бр-р-р… В общем, выживали как могли.

Ученье – свет?

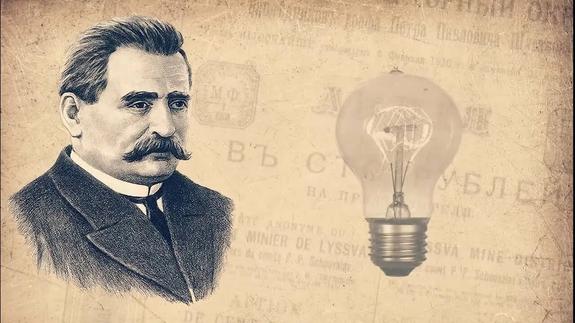

Родившийся в 1847 году в маленьком поместье тамбовской деревни мальчик Саша Лодыгин многое об этих страшилках узнавал из книг домашней библиотеки – единственной ценности их обедневшей дворянской семьи. Читал, конечно, при свете чадящей свечи, а когда ворчливая мать ради экономии задувала огарок, тут же разжигал загодя приготовленную лучину.

Как потом рассказывал уже ставший знаменитым изобретатель Александр Николаевич Лодыгин, во всех книгах он пытался найти ответ на наивный детский вопрос: «Что же это за чудо такое, которое все взрослые называют непонятным словом «электричество»? И как его можно создать самостоятельно?» Частенько приставал с этими вопросами и к родителям, которым ответить ему было нечем.

Со временем они определили мальчика на учёбу в Воронежский кадетский корпус: глядишь, и к наукам приспособится, да и военная дисциплина мальчишке в дальнейшем, конечно, пригодится.

Юный кадет Лодыгин, освободившись от экономной родительской опеки, первым делом записался в библиотеку: благо, в классах корпуса света было предостаточно, да и никто не мешал пацану всё свободное время тратить на чтение. Читал он много и быстро. Многое запоминал. Что-то записывал в тетрадь. Впоследствии эти навыки во многом помогли Александру Лодыгину в его становлении как инженера-новатора. При этом юный кадет Лодыгин старательно познавал и азы военной науки, которым опытные офицеры-преподаватели обучали вчерашних маменькиных сынков.

Включите свет, дышать темно!

Строевые занятия на плацу маленького кадета Сашу Лодыгина занимали не более, чем некогда игра в «войнушку» с дворовыми мальчишками в родительском поместье. В свободное от муштры «ать – два» время мальчик… мечтал. В мечтах пытался представить никому ещё неведомый аппарат, с помощью которого он смог бы подняться над плацем и посмотреть на унизительную муштру с самого верха. А для этого, как он уже усвоил из книг, ему понадобилось бы то самое «электричество», которое можно было, оказывается, добывать и самостоятельно при помощи некой «динамо-машины». Но как и из чего её можно сделать? Снова – в книжные архивы библиотек…

В общем, выпускаясь из Кадетского корпуса, уже юнкер Московского пехотного училища Лодыгин твёрдо знал, что карьера офицера ему неинтересна. Потому сразу после его окончания в 1868 году молодой прапорщик написал рапорт об увольнении с военной службы. Прошение удовлетворили, и только что получивший новенькие погоны офицер снова вернулся в привычный ему мир «штатских»…

В новой «должности» Лодыгин в полной мере занялся изобретением той самой «динамо-машины», о которой мечтал ещё будучи кадетом. Он переехал в самый известный тогда российский «город-мастеров» – Тулу, где было много таких же инициативных экспериментаторов-вольнодумцев «от науки». Поступил простым рабочим на один из местных оружейных заводов, чтобы, как он сам затем рассказывал, «познать весь процесс созидания с самого-самого начала».

Познал. Многому научился и у опытных тульских мастеров. Главное, понял, что в любом новом деле необходимо запастись терпением и быть готовым к любым неудачам. В общем, вчерашний «маменькин сынок», кадет, прапорщик, дворянин, а сегодня – простой тульский рабочий Александр Лодыгин с собственным решением кардинально изменить свою судьбу согласился…

Да будет свет?

Вскоре в арендованной им мастерской изобретатель смог добиться желаемого: в одном из опытов металлическая проволочка, натянутая им между анодом и катодом, под действием тока вдруг… засветилась. Эффект продержался недолго, металл от высокой температуры быстро прогорел, но… это был успех, который и помог Лодыгину продолжать эксперименты далее…

— А что, если проволочку вместе с остальными составляющими поместить в какую-нибудь герметичную ёмкость и откачать оттуда кислород, который способствует горению? — подумал экспериментатор. Сказано — сделано. На следующий день новое устройство он испытывал уже в самостоятельно запаянной стеклянной банке… Нить накалилась и стала светиться ровным белым светом. Эксперимент длился не час, не два: ровно трое суток(!) хрупкий металлический мостик давал свет и тепло!

Теперь Лодыгин был уверен, что находится хоть и в самом начале, но, конечно, на верном пути создания когда-то задуманного им «электролёта», который обязательно взлетит над землёй при помощи электрических моторов, которые он, Александр Лодыгин, конечно, тоже сможет вскоре создать, но… молодому инициатору остро не хватало многого: и денег, и глубоких знаний, и, главное в России, — высоких покровителей и связей!

Учёный, аккуратно упаковав своё изобретение, подобно молодому Ломоносову, самостоятельно отправился в столицу — в Академию наук! Не без труда добился личной встречи с уже известным тогда петербургским профессором Яблочковым, создавшим так называемую «свечу Яблочкова», благодаря чему Россию уже в XIX веке назвали «родиной электричества». Долго и страстно рассказывал ему о своей мечте построить «электролёт». Тот вежливо слушал. Оживился лишь тогда, когда Лодыгин извлёк из коробки и включил свою герметичную колбу с проволокой.

— Очень интересная находка! — воскликнул Яблочков, тут же пропустив мимо ушей рассказ посетителя про мифический «электролёт». — Рекомендую вам, молодой человек, заняться именно этой разработкой: у неё большое экономическое будущее!

На том визит и закончился.

Вскоре в Петербурге было открыто «Русское товарищество электрического освещения Лодыгин и К°». На питерских фабриках стали массово появляться вполне функциональные электрические лампочки. Они же стали заменять и газовые фонари на тёмных улицах. Казалось бы, случайный эксперимент в тульской лаборатории и реплика профессора Яблочкова вывели Александра Лодыгина на новый, уже вполне капиталистический путь развития и масштабного промышленного внедрения собственного изобретения в царской России, но…

Профессор Яблочков, увы, кроме дружеского совета, ничем более молодому изобретателю так и не помог: ни связями, ни протекцией, ни деньгами. Возможно, увидел во вчерашнем прапорщике будущего конкурента в мировой славе. Может, просто приревновал к ней. Может… Да многое может быть. Во всяком случае, в той косной царской России Александр Лодыгин занять своё достойное место в науке и экономике, увы, так и не смог.

Вскоре созданное им «Товарищество» обанкротилось. Попытки достучаться в вельможные двери не принесли успеха… В 1890 году Александр Николаевич Лодыгин, в последний раз взглянув на русский берег с борта океанского парохода, навсегда эмигрировал в Америку, которая и тогда (и сегодня — авт.) помимо каторжников и мафиози успешно коллекционировала и «светлые умы» со всего мира.

Лампочка, зажгись!

В Америке Лодыгин очень быстро получил патент на изготовление и реализацию электрических «ламп с вольфрамовой и палладиевой нитью накаливания». Казалось, дело быстро станет приносить большие деньги и, конечно, мировую славу, но… именно в США, где «всё просто так, кроме денег», именно их Лодыгину и не хватило для масштабного внедрения своего изобретения. А может, и потому, что крупнейшая фирма «General Electric», где уже тогда задавал тон американский изобретатель Томас Эдисон, просто решила подождать, когда «этот русский эмигрант» сам запросит финансовой помощи?

Ждать пришлось недолго: в 1906 году Александр Лодыгин, угнетаемый американскими кредиторами, буквально за копейки продал свой патент фирме «General Electric». На полученные деньги он смог очень скромно проживать в Бруклине до своей кончины в 1923 году. Изобрести мифический «электролёт» и стать современным Дедалом он так и не смог.

P. S.

Из искры возгорелось пламя?

А вот его лампочка всё же смогла в реальной жизни «пробиться к свету»: в 1920 году, уже в Советской России, при запуске местной электростанции в деревне Кашино, когда в сельсовете торжественно зажглась электролампочка, её тут же подобострастно окрестили «лампочкой Ильича»! То, что её задолго до революции изобрёл русский учёный Александр Лодыгин, никто почему-то не вспомнил. Впрочем, таковы были традиции, увы…

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: