В этот день 125 лет назад, 2 октября 1900 года, родился Алексей Пахомов, художник, который в мастерстве иллюстрирования детской литературы достиг совершенства.

Его трогательные рисунки украшали страницы книг Редьярда Киплинга, Льва Толстого, Самуила Маршака, Сергея Михалкова и других выдающихся авторов. Особенно удавались художнику детские портреты. Всенародную славу ему принесли черно-белые карандашные зарисовки: цвет в его работах встречался редко, однако это не мешало иллюстратору творить маленькие чудеса.

«За водой». 1942. Из серии «Ленинград в дни блокады». «С прогулки». 1961

Будущий художник появился на свет в деревне Варламово Вологодской губернии. Семья не бедствовала, проживала в большом доме в три избы. Причем одна из них была «для красоты»: там стены от пола до потолка обклеивались «старинными лубочными гравированными картинками с ручной раскраской». На Пасху глава семейства развешивал коллекцию сытинского лубка, и для мальчика эти дни становились настоящим праздником.

В своих мемуарах Алексей Пахомов рассказывал: «Моего отца ряд лет выбирали старостой, поэтому бумага в доме водилась, и скоро я пристрастился к рисованию, о чем пошла молва по окрестным деревням. Сначала учительница школы, что была в двух верстах от нашей деревни, пришла посмотреть на мальчика, который рисует, и уговорила отца посылать меня в школу, хотя мне было только шесть лет. А через какое-то время у нашего дома остановилась тройка с бубенцами, и из нее вышел известный во всей округе барин В. Зубов и попросил показать меня и мои рисунки. Зубов посмотрел рисунки и пригласил меня приходить в его имение, которое было в семи верстах от нашей деревни, что я и стал делать время от времени. Там он показывал мне книги с картинками, смотрел мои новые рисунки и в первое посещение подарил мне бумагу для рисования, карандаши и фототипии с картин Сурикова «Боярыня Морозова» и Репина «Портрет Л.Н. Толстого».

По окончании земской школы Алеша с помощью того самого Зубова попал в высшее начальное училище города Кадникова. Четыре года, проведенные здесь, были нелегкими, мальчик страдал от недоедания: «...И с тех пор мое беспечное детство в отчем доме навсегда стало казаться мне самым счастливым и поэтичным временем, и эта поэтизация детства в дальнейшем стала главным мотивом в моей работе».

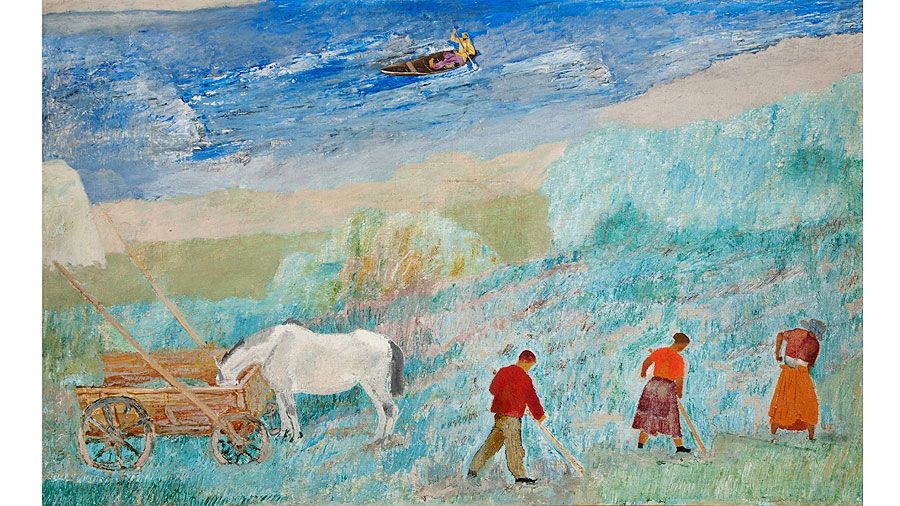

«Жница». 1929

Кадниковская интеллигенция объявила тогда подписку, собрала деньги и отправила молодое дарование в Петроград, в училище барона Штиглица. Юноша попал к именитым учителям: Василию Шухаеву, Николаю Тырсе и Владимиру Лебедеву. Об этом этапе своей жизни Пахомов вспоминал: «Указания Шухаева мне казались очень убедительными; правда, я не сделался правоверным шухаевцем, то есть не стал рисовать сангиной, размазывая ее резинкой так, что тело человека выглядело эффектно, как начищенный самовар, но очень много полезного у Шухаева я усвоил. Прежде всего то, что не надо бездумно копировать натуру, а надо ее рисовать сознательно... Шухаев толкнул меня на изучение анатомии. По его совету я купил «Пластическую анатомию» Дюваля и с головой окунулся в ее изучение. Учился я у Шухаева недолго, однако я считаю, что именно Шухаев заложил во мне основы понимания строения человеческого тела».

«Купание краснофлотцев с борта корабля». 1933

Другой из троицы наставников говорил ему, что он-де оказался в плену художественных предрассудков, однако ничего концептуально нового взамен не предложил: «Будучи очень красноречив в отрицании господствовавших об искусстве представлений и в осуждении того, чему я пока успел научиться, Н. Тырса, в сущности, не излагал своей положительной программы, не учил, как надо работать. Он утверждал примат непосредственности: пишите, как вы видите и чувствуете, отбросив всякие заученные правила и приемы».

В ноябре 1919 года молодого художника призвали в Красную армию. В класс он вернулся спустя полгода и перешел к Владимиру Лебедеву, признанному мастеру-графику. «В те годы ученики Тырсы, грубо говоря, работали под Сезанна, деформируя и человека, и предметы так, как это сам Тырса никогда не делал, а в работах учеников Лебедева угадывались Пикассо и Брак, — вспоминал Алексей Пахомов. — Мой переход из одной мастерской в другую, как бы от сезаннизма к кубизму, соответствовал исторической смене этих течений в искусстве... Работа в мастерской Лебедева оставила очень глубокий след на всей моей дальнейшей работе. Правда, сейчас очень трудно отделить, чему я научился у него в мастерской, а что усвоил и перенял от него в результате дальнейшего близкого с ним общения. В мастерской у Лебедева, так же, как и у Тырсы, я был недолго, а их дружелюбное ко мне отношение, мое уважение и любовь к этим художникам и наши частые встречи продолжались многие годы».

«Авиамоделисты». 1935

В 1925 году в Государственном издательстве был создан отдел детской книги, который возглавили Самуил Маршак и Владимир Лебедев. Последний предложил Пахомову посотрудничать. Художник до этого писал в основном масляными красками либо рисовал углем. Теперь пришлось осваивать новые техники. Своеобразным вызовом для него стала работа над книгой Евгения Шварца «Лагерь», которую молодой мастер делал с использованием двух цветов. Изрядно помучавшись, создал в итоге иллюстрации в стилистике Лебедева, но остался недоволен и твердо решил в дальнейшем использовать собственный изобразительный язык. Надо сказать, что учителя (и Лебедев, и Тырса) высоко отзывались о карандашных зарисовках Пахомова. Впоследствии иллюстратор утверждал, что старшие товарищи открыли ему глаза на достоинства этих рисунков, «убедили, что они сами по себе — совершенно самостоятельные произведения. Это имело решающее значение».

Существовали, правда, технические сложности. Полиграфия не принимала карандашных рисунков. Только в 1936-м, когда получила распространение офсетная печать, художник уговорил издателей попробовать создать печатные формы с работ карандашом. В результате через год вышла книжка Маршака «Школьные товарищи», впервые продемонстрировавшая творческие возможности Пахомова. Мастер признавался: «Для меня это было большим событием, изменившим характер всей моей дальнейшей работы в книге. Отныне я стал работать для книги только в своей любимой карандашной манере, совершенствуя ее и видоизменяя применительно к иллюстрируемому тексту».

«У Петропавловской крепости». 1934. «Портрет ударницы Молодцовой». 1931

Он прославился детскими изображениями, трогательными, любовно выполненными, а в мемуарах на сей счет признавался: «Мне нравилось схватывать близкий и милый мне облик трудового люда; много я рисовал ребят. Ребят я часто приглашал к себе домой для позирования, и сам отправлялся в пионерские лагеря для зарисовок».

Как и многих соотечественников, его волновали проблемы актуального, адекватного тому времени искусства. Он стремился не только выработать новый язык, который отразил бы окружавшие его реалии (которые слишком сильно отличались от дореволюционной жизни), но и пытался найти свой образ героя: «Сопоставляя сейчас эти разные книжки, я прихожу к выводу, что в них есть одно общее, о чем в то время я как-то не думал. Это общее — образ человека. Угадывается, что люди во всех книжках одного автора. В их облике, в движениях, в позах есть общий пластический строй, хотя в одном случае это мальчик Маршака, а в другом Гулливер Свифта. Но больше всего я любил изображать своих современников, их облик мне особенно мил и дорог, и теперь я вижу (хотя в свое время этого не понимал), что и неудовлетворенность моя рисунками моей первой книжки «Лагерь» оттого именно и была, что в этих рисунках не смогла проявиться свойственная мне образность и все персонажи этой книжки оказались обезличенными».

Любопытно, что, расставшись с живописью и сосредоточившись на карандашной графике, он ненадолго увлекся скульптурой. Для одной из работ ему позировала знакомая Кузьмы Петрова-Водкина, ученица хореографического училища Таточка, впоследствии известная актриса Татьяна Пилецкая. Пахомов слепил с нее скульптуру «Юная балерина», которую затем массово выпускал фарфоровый завод имени Ломоносова. Во время войны в мастерскую попал снаряд, фигуры погибли, и к ваянию мастер уже не вернулся. «Дела военные, работа над сериями «Ленинградская летопись», «В нашем городе» — все это целиком вытеснило из моего сознания намерение серьезно заниматься скульптурой», — сожалел Алексей Федорович.

О временах его прежнего увлечения напоминает оформленная Пахомовым книжка «Так» Сергея Михалкова, выпущенная в начале войны. Художника интересовали задачи, связанные с изображением человеческой пластики. Он признавался, что «решил сделать книгу на тему детской физкультуры» и в итоге сузил тему «до одного цикла физических упражнений (утренняя зарядка) и соединил это с игрой». А Сергей Владимирович «написал к рисункам очень остроумные, лаконичные стихи, где каждое четверостишие кончалось строчкой: «Мы тоже можем ТАК». Отсюда и название».

«Сергей Миронович Киров среди авиамоделистов». 1936

В годы Великой Отечественной Алексей Федорович, как и многие его коллеги, создавал работы на военную тему, например, плакаты. Вспоминал он об этом так: «В то лето и осень я сделал еще несколько акварелей для открыток. Сделал обложку журнала «Костер», иллюстрировал книжечку военных рассказов В. Каверина и за всей этой работой как-то не заметил, как вдруг (так мне показалось) делать стало нечего, жизнь замерла. Издательства эвакуировались или же свернули свою работу, не было электроэнергии, типографские машины не работали. Тут я особенно остро почувствовал и холод, и голод. У меня была довольно большая библиотека по искусству, многие книги я, купив, не успевал в свое время как следует просмотреть, и вот я решил, что настало время этим заняться. Лежа под грудой одеял, я внимательно просматривал книгу за книгой. После напряженной работы и постоянной спешки это тихое занятие было особенно желанным. В бомбоубежище я и раньше не ходил, считая, что наверху безопаснее, что и подтвердилось впоследствии, когда снаряд пробил крышу, стену и пол моей мастерской и разорвался двумя этажами ниже, причинив там наибольшие разрушения».

Пахомов написал своеобразную летопись осажденного города — серию литографий «Ленинград в дни блокады». Названия листов отражают сюжеты: «Проводы на фронт», «Доноры», «В детдоме», «За водой», «В стационар».

Мастер отмечал: «Серия «Ленинград в дни блокады» не является непосредственными зарисовками с натуры, это композиции, сделанные на основе наблюдения и размышления, и, как полагается в композициях, все элементы их взяты с большим отбором. Однако мне хотелось бы особо подчеркнуть, что забота о достоверности, о подлинности изображаемого была моей первостепенной заботой. Например, сам я не видел, как после прорыва блокады вели пленных по улицам Ленинграда, но как только я узнал об этом событии, я стал обстоятельно расспрашивать очевидцев. На основе расспросов я набросал примерную схему композиции, а саму композицию я выполнял в помещении на Выборгской стороне, где временно находились пленные немцы... Я считаю, что вся серия «Ленинград в дни блокады» может считаться и вымыслом художника, и одновременно совершенно доподлинным, достоверным документом времени».

«Проводы в школу». 1959

С 1942 года Алексей Пахомов преподавал в ЛИЖСА имени Репина. В 1961-м в Русском музее состоялась его юбилейная персональная выставка. Там были показаны и ранние работы, успех которых подтолкнул вновь вернуться к цвету. «Все, как сговорившись, только их и хвалили, — рассказывал художник. — Многие вспоминали, как в свое время им нравилась моя живопись и как жалко, что я ее оставил. Все это вместе взятое, очевидно, психологически подготовило меня к тому, что я вдруг почувствовал: для меня возврат к своим собственным работам 20-х годов вполне возможен в художественных приемах, тогда мной разрабатываемых, и сейчас для меня есть путь вернуться к цветной книге».

Долгие годы он делал монохромные иллюстрации (свою последнюю на тот момент цветную книгу — «Мяч» Самуила Маршака — подготовил еще в 1934-м), а после успеха выставки использовал разноцветные карандаши, иллюстрируя «Липунюшку» Льва Толстого, оформил акварелью издание русской народной сказки «Бабушка, внучка да курочка».

Умер Алексей Пахомов в апреле 1973-го, сполна воплотив свой творческий принцип: «Надо вернуть искусству человека не только как объект сюжета, а как неисчерпаемый источник радости пластического и стилистического порядка».

На анонсе: Алексей Пахомов. «Сенокос». 1921

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: