Солнечная система движется по двум траекториям: вращается вокруг центра нашей галактики, Млечного Пути, и вместе с Млечным Путем движется к созвездию Лебедя со скоростью около 220-250 километров в секунду.

Происходит это движение через так называемый «Местный пузырь», который представляет собой область в межзвездной среде, где газ и пыль разрежены, а температура выше, чем в окружающем пространстве. Солнечная система находится внутри этого пузыря примерно пять миллионов лет. Там обнаруживают волны, сложные молекулы, облака пыли и радиацию, способную влиять на жизнь на Земле.

Видимая материя (барионная), из которой слеплены звезды, планеты и мы с вами, составляет всего около пяти процентов от общего количества вещества и энергии во Вселенной. Остальное приходится на темную материю и темную энергию, которые пока плохо изучены. Эта невидимая субстанция распределена между звездами и галактиками в так называемом межзвездном пространстве, или межзвездной среде.

Межзвездное пространство — не безжизненная пустота. Там скрываются редкие, но важные частицы, странные молекулы, гигантские пузыри, волны и радиация. Они в какой-то степени влияют и на жизнь на Земле, а, возможно, даже сыграли важную роль в ее возникновении.

Что такое межзвездное пространство?

На Земле воздух густой. В одном кубическом сантиметре — триллионы атомов. В межпланетном пространстве — всего несколько атомов на кубический сантиметр. И это уже почти вакуум.

Внутри Солнечной системы основное вещество — заряженные частицы, вылетающие от Солнца. Это солнечный ветер. Он создает гелиосферу — зону, где поток солнечных частиц отталкивает космическое излучение.

Солнечная система окружена гелиосферой — гигантским магнитным «пузырем», созданным солнечным ветром (потоком заряженных частиц от Солнца). Этот пузырь защищает планеты от галактических космических лучей — высокоэнергетических частиц, способных повреждать ДНК и влиять на климат. Уровень радиации за пределами гелиосферы в 8–10 раз выше, чем внутри нее.

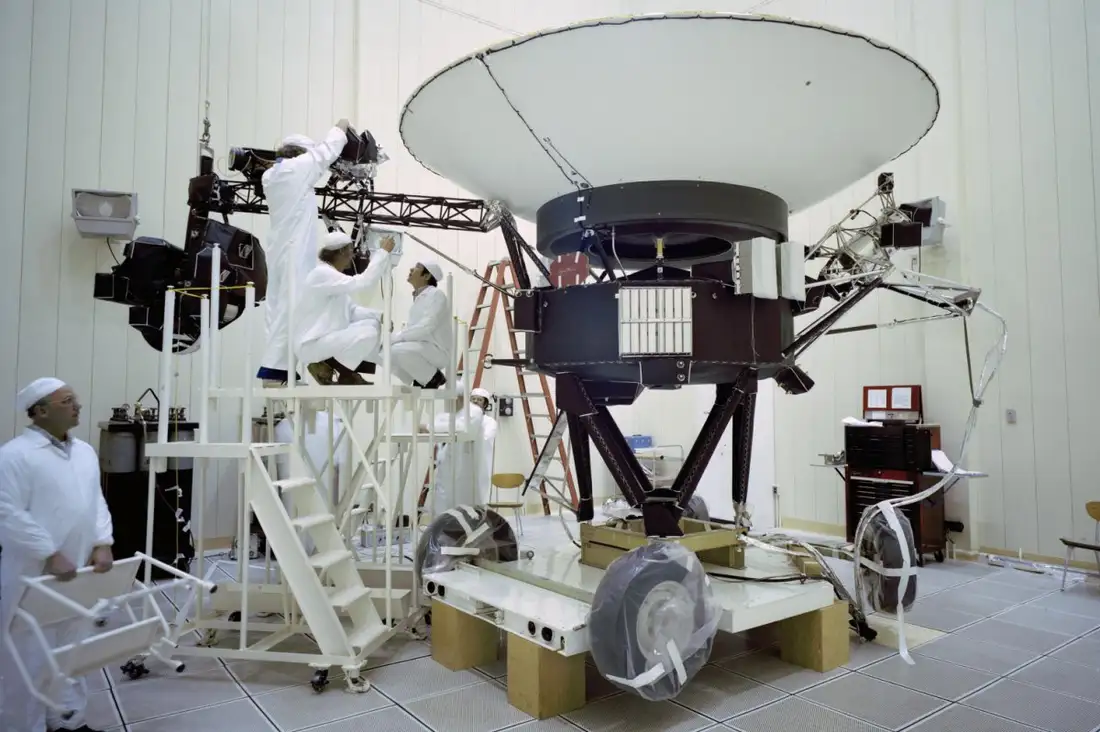

Долгое время границы гелиосферы оставались загадкой. Прорыв совершили зонды Voyager 1 и 2, запущенные NASA в 1977 году. После пролета мимо газовых гигантов они продолжили движение в межзвездное пространство.

В 2012 году «Вояджер-1» зафиксировал резкое падение давления солнечного ветра и рост числа космических лучей на расстоянии 122 а.е. от Солнца (1 а.е. = 150 млн км). Это оказалось границей гелиосферы — гелиопаузой. Через шесть лет «Вояджер-2» прошел ту же зону по другой траектории и подтвердил результат.

Температуры здесь достигают десятков тысяч градусов по Цельсию. Но плотность вещества — меньше одного атома на кубический сантиметр. Даже самые совершенные вакуумы, созданные в лаборатории на Земле, в миллион раз плотнее.

Из-за такой разреженности тепло там не передается. Даже если частицы движутся быстро, они не сталкиваются с объектами и не передают энергию. Человек замерз бы здесь мгновенно.

В 2019 году ученые заметили, что «Вояджер-2» прошел через гелиопаузу спокойнее, чем «Вояджер-1». Почему — пока не ясно.

Химия пустоты

Раньше ученые полагали, что сложные молекулы не могут выжить в межзвездной среде. Космические лучи должны разрушать их.

В 1970-х астрономы Роберт Уилсон и Арно Пензиас обнаружили в туманности Ориона монооксид углерода (CO) — первую сложную молекулу в межзвездной среде. Сегодня известно 256 типов межзвездных молекул, включая углеводороды и аминокислоты — «кирпичики» жизни. В основном их нашли по тому, как они поглощают радиоволны определенной длины. Некоторые из них — сложные углеводороды, другие — аминокислоты, из которых строятся белки. Это подняло важный вопрос: могла ли жизнь на Земле получить свои строительные элементы из космоса? Молекулы могли попадать сюда на астероидах и кометах.

Хотя космические лучи разрушают молекулы, в плотных облаках пыли они выживают. Пылевые зерна действуют как «щиты» и катализаторы реакций. Например, молекулярные облака с температурой 10–20 К (–263°C) содержат до 1 млн молекул на м³ — идеальные «инкубаторы» для химии.

Межзвездные волны и пузыри

Солнечная система движется сквозь локальное межзвездное облако (LIC) — газово-пылевую структуру размером 30 световых лет. В 1992 году астроном Розин Лаллеман, анализируя поток натрия в галактике, поняла: мы вошли в LIC 60 000 лет назад и скоро покинем его.

Что дальше? Через 2000 лет Солнечная система достигнет G-облака, чья плотность близка к LIC. Но если между облаками окажется зона высокой плотности, гелиосфера сожмется, усиливая поток космических лучей к Земле. Последствия: повышенная мутация ДНК у живых организмов; рост облачности и похолодание климата; увеличение радиационного фона на 10–20 процентов.

LIC, в свою очередь, находится внутри Местного пузыря — гигантской полости диаметром 1000 световых лет, созданной взрывами 15 сверхновых. Мы вошли в него пять миллионов лет назад, а через восемь миллионов лет достигнем края, где давление межзвездной среды вырастет. Модели Офер показывают: гелиосфера при этом сожмется так, что Земля окажется вне ее защиты.

Если плотность окажется ниже — гелиосфера расширится. Это улучшит защиту от радиации и, возможно, сделает внешние части Солнечной системы пригодными для жизни.

Будущие миссии

Чтобы предсказать поведения среды в межзвездном пространстве, нужны прямые измерения. Миссии Voyager для этого не предназначены — их инструменты устарели. На подходе новые проекты. Американский Interstellar Probe должен стартовать в 2030-х и выйти за гелиопаузу за 15 лет. Потом — еще дальше, чтобы изучить «чистую» межзвездную среду.

Главная цель — получить изображение гелиосферы и определить ее форму. Планируется использовать сенсоры, фиксирующие столкновения солнечных атомов с межзвёздной средой.

Еще один проект — китайский Interstellar Express, запуск которого запланирован на конец 2020-х. Миссия будет состоять из двух аппаратов, запущенных в разных направлениях. Они дадут объемную картину гелиосферы и помогут определить, где и когда взрывались сверхновые, создавшие Локальный пузырь.

Post Scriptum

Межзвtздная среда — не пустота. Это океан, в котором движется Солнце и все его планеты. Мы только начинаем понимать, где мы находимся — и куда направляемся. Все, что происходит за пределами гелиосферы, может повлиять на Землю сильнее, чем мы привыкли думать. Не только через миллиарды лет, когда Солнце выжжет океаны, а гораздо раньше — на рубеже межзвездных пузырей.

Скептический взгляд

Несмотря на убедительные данные, важно помнить: все выводы основаны на крайне ограниченных наблюдениях. Всего два зонда пересекли гелиопаузу. Вся картина межзвездной среды — результат косвенных измерений, моделирования и теорий. Мы не знаем точно, как взаимодействуют облака, какие силы действуют на гелиосферу, и какие параметры влияют на радиацию. Новые миссии обещают ответы, но пока мы смотрим на Вселенную почти вслепую. Поэтому к прогнозам вроде «Земля окажется в межзвёздной среде» стоит относиться с осторожностью.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: