Российские ученые в ходе экспериментов выяснили, что человеческий мозг способен распознавать текст уже через 150 миллисекунд после его прочтения. Хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее. Новые данные подтверждают существование в органе системы быстрой семантической обработки речи и переворачивают классическое представление о последовательном восприятии им информации. Результаты экспериментов позволят специалистам предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений. По словам экспертов, исследование приближает создание нейроинтерфейсов, способных транслировать фильмы прямо в сознание зрителя, а также новые способы лечения аутизма.

Обработка текста за долю секунды

Ученые Сколтеха и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН экспериментально изучили работу системы быстрой семантической обработки речи. Их исследование показало, что понимание прочитанного приходит уже через 150 миллисекунд, хотя ранее считалось, что это происходит в несколько раз медленнее. Открытие позволит уточнить фундаментальные принципы работы мозга, а также предложить новые методы лечения дислексии и других речевых нарушений, вызванных, например, инсультом.

— Мы нашли несколько отделов мозга, которые отвечают за быструю семантическую обработку. О такой системе говорили и раньше, но мы впервые исследовали ее на материале настоящих текстов с помощью магнитной энцефалографии. Обычно в подобных исследованиях показывают восприятие отдельных слов, а мы использовали реальные тексты сказок. Мы взяли их из различных культур, так как в зависимости от них текст может быть организован по-разному, — сказал научный сотрудник Нейроцентра Сколтеха и ИВНД РАН Гурген Согоян.

Группа из нескольких десятков участников читала сказки с экрана. Сначала им показывали первое слово предложения, через 150 миллисекунд оно исчезало и появлялось следующее, и так весь текст. После каждой истории исследователи задавали участникам вопросы о прочитанном. Выяснилось, что при такой скорости понимание практически не нарушается, и все участники эксперимента понимали общий сюжет каждой сказки. Обычно люди читают медленнее, фокусируясь примерно по 200 миллисекунд на каждом слове.

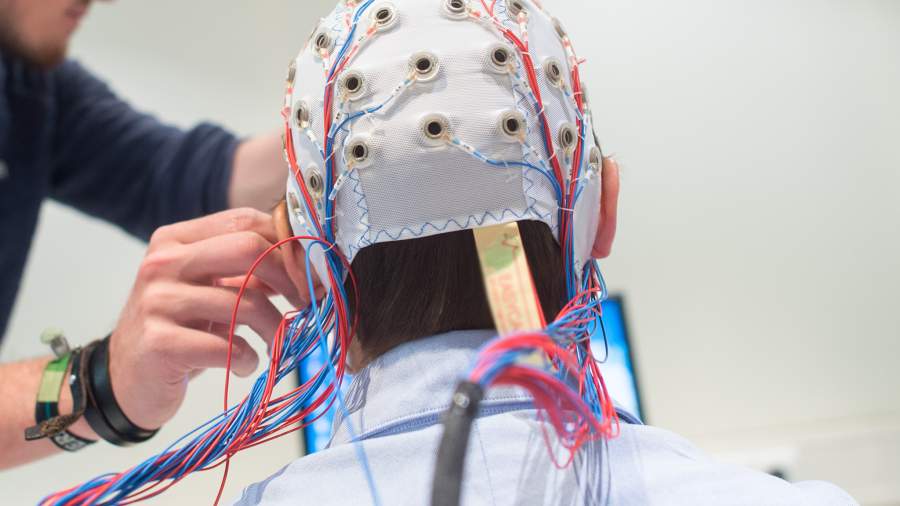

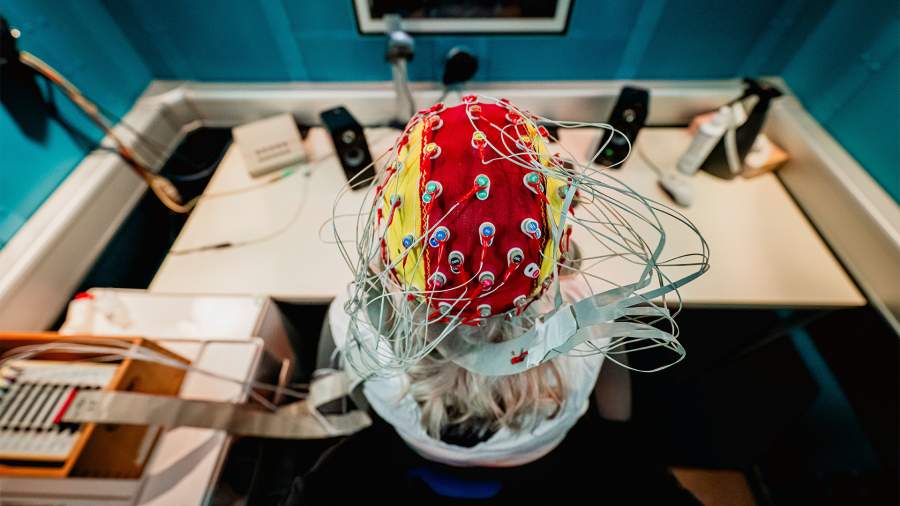

Во время чтения у участников записывали магнитную энцефалограмму (МЭГ). Данные МЭГ показали, что если люди не ожидали увидеть следующее слово, то активность их мозга была выше. В науке этот феномен уже известен — такая повышенная реакция на семантически необычные стимулы называется N400. Однако в предыдущих исследованиях эта реакция фиксировалась около 400 миллисекунд после предъявления слова (отсюда и такое название). В этом же исследовании слова показывались со скоростью 150 миллисекунд, то есть в 2,5 раза быстрее. Значит, механизм распознавания необычных слов может активироваться и раньше, чем за 400 миллисекунд. Это во многом меняет привычную картину того, как мозг обрабатывает речь.

— Традиционно считается, что обработка текста в мозге происходит иерархически и поэтапно: сначала обрабатываются простые физические характеристики, в частности длина слова, а спустя какое-то время — более сложная информация, например то, насколько слово вписывается в контекст. В исследовании же показано, что эта иерархия не совсем верна и обработка семантической информации тоже происходит достаточно рано, примерно через 0,13 секунды после предъявления слова, — сказала научный сотрудник ИВНД РАН Анастасия Неклюдова.

Важно, что результат получен на материале чтения естественного текста. Прежде эти процессы изучались в основном при предъявлении отдельных слов или предложений. Исследование ставит под вопрос традиционные представления о постепенной, поэтапной обработке информации во время чтения.

Лечение речевых нарушений

На следующем этапе ученые планируют изучить, как система быстрой семантической обработки речи работает у людей с дислексией. Специалисты предполагают, что нарушения чтения могут развиваться из-за изменений в ее работе.

Ранее считалось, что обработка информации в мозге происходит шаг за шагом. Сначала распознаются отдельные буквы, потом слова, потом предложения. Это касается не только текста, но и всего остального. И также постепенно иерархически задействуются центры мозга. Это известная модель обработки зрительных и любых других данных. Но все последние исследования ее опровергают. Бывает, что высшие центры активируются для обработки самой базовой информации. При этом одновременно работает огромное количество других участков, например моторные области, пояснил «Известиям» нейрофизиолог Владимир Алипов.

— Проведенное исследование поможет создать модель человеческого мозга, чтобы она думала именно так, как человек. Также на основе полученных данных можно попытаться создать протез головного мозга. Или сделать более качественный нейроинтерфейс. Сейчас мы умеем достаточно хорошо считывать информацию из мозга, но проблема, чтобы ее туда отправлять. Если мы поймем, как он ее получает и обрабатывает, то сможем напрямую восстанавливать зрение или слух. И даже, как хочет Илон Маск, транслировать фильмы, — сказал эксперт.

Полученные исследователями данные подтверждают теорию прогнозирующего кодирования в восприятии речи. Вместо того чтобы просто реагировать на сенсорные сигналы, мозг постоянно генерирует прогнозы и адаптируется к новым данным, что позволяет нам эффективно понимать и интерпретировать речь в различных контекстах. Принципы предсказательного кодирования применимы не только к обработке семантических структур, но и к обработке любой сенсорной информации, к координации движений и моторным навыкам, уверена руководитель научно-практического центра «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа Ольга Валаева.

— Новые данные о когнитивных процессах, о нейробиологии позволяют предположить, что у людей с аутизмом может быть более «первичная» форма обработки информации, при которой они обращают внимание на детали, но могут упускать общую картину или контекст. Это может быть связано с тем, что их мозг менее эффективно использует предсказания для обработки информации, — сказала она.

Терапия аутизма может быть направлена на улучшение способности предсказывать события, эмоции и реакции, добавила специалист.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: