От абстракций Кандинского и крестьян Малевича до портретов советских ученых; от кинетических объектов Колейчука до хроники создания первых АЭС. Пушкинский музей, РОСИЗО, парк «Зарядье» и «Росатом» представили совместную выставку «Энергия мечты», выбрав весьма необычное место — зал в подземной парковке у концертного зала «Зарядье». Проект приурочен к 80-летию атомной промышленности России, но в итоге получилась не прикладная юбилейная история, а визуальный гимн прогрессу и труду ради него. «Известия» в числе первых исследовали экспозицию.

Авангардный подход

Парк «Зарядье» всё активнее позиционирует себя как пространство для демонстрации изобразительного искусства. Выставки классики в Медиацентре стали уже традицией (в частности, именно там проходила крупная ретроспектива Павла Филонова, сделанная РОСИЗО и Русским музеем), а современное искусство облюбовало подземную галерею ближе к набережной. Как выясняется, есть в парке и еще одно место, где можно выставлять живопись —причем не только новейшую, но и старую, особо требовательную к климатическим условиям.

Подземный паркинг располагается справа у входа в концертный зал «Зарядье», причем это настоящая действующая стоянка для машин: заходя в неприметную дверь, мы видим шлагбаум и припаркованные автомобили. Кроме импровизированной таблички с названием выставки, ничего не указывает, что совсем рядом расположились шедевры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Михаила Матюшина из лучших музеев страны. Но стоит пройти немного вперед, и попадем в просторное выставочное пространство с высокими потолками. Здесь могут комфортно разместиться даже многометровые полотна, не говоря уже о всевозможных объемных арт-объектах и инсталляциях.

Правда, и того и другого в новой экспозиции не так уж много. Главный акцент сделан на среднеформатную живопись русского авангарда, зато — авторства ключевых фигур. Русский музей предоставил несколько поздних работ Малевича, где элементы супрематизма сочетаются с соцреалистическими сюжетами — изображениями крестьян, трудящихся в поле. Пушкинский музей дал цикл акварелей Кандинского: «воздушные» абстракции 1915–1920 годов, вызывающие ассоциации то ли с волшебными городами, то ли с мирами под микроскопом, известны под буквенными обозначениями — от А до Д. Есть и вещи из региональных музеев — например, «Натюрморт» Александра Родченко из Перми. Вопреки названию, изображенные на холсте круги разных размеров с истаивающими, будто мерцающими контурами напоминают скорее планеты, чем фрукты.

Мечты о космосе

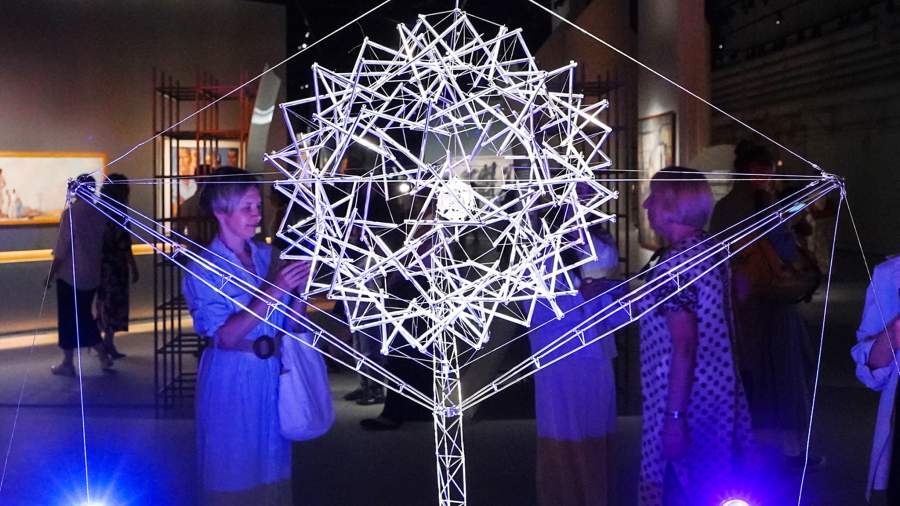

Собственно, космизм оказывается одним из сюжетов выставки и проявляется, в частности, в самом крупном по формату произведении: «До свидания, Земля! (Космос)» Бориса Окорокова — это уже реалистическая вещь куда более позднего времени, 1970 года, из собрания РОСИЗО. Но не небесные ли сферы на супрематических полотнах авангардиста, соратника Малевича Клюна? Вполне. Хотя важнее другой мотив, к которому относится тот же Клюн — условно его можно назвать взглядом за пределы реальности. В «Геометризации пространства (Кристалл)» Матюшина из Третьяковки мы оказываемся будто внутри кристаллической структуры, наблюдая за причудливым движением и отражением света. В «Головах» Филонова из Русского музея видим мысль, аналитическую энергию изображенных мужских персонажей, удивленно и напряженно всматривающихся куда-то вдаль…

Проект к юбилею ядерной промышленности можно было бы собрать исключительно из соцреалистических полотен про строительство АЭС или же из science art. Наука все-таки. Но организаторы выставки решили взглянуть на тему шире: рассказать историю о стремлении к новым, невиданным рубежам. Название «Энергия мечты» неслучайно. Поэтому начинается всё с русского авангарда, за треть века до эпохи мирного атома. А продолжается работами «сурового стиля» (Таир Салахов и другие пятидесятники), где мужественные рабочие занимаются строительством на целине.

Хотя и без групповых и индивидуальных портретов ученых не обошлось. Это, например, Игорь Курчатов, изображенный Леонидом Тихомировым: на пиджаке — три ордена, на столе — бумага, над которой физик держит ручку, а задний фон занят пультом управления АЭС и доской с формулами. Или картина Игоря Вепхвадзе, на которой восемь сотрудников НИИ (в том числе одна девушка) увлеченно дискутируют вокруг модели некоего футуристического завода.

Физики и лирики

«Энергию мечты» можно воспринимать как историю эволюции героя: в 1930-е это колхозник, в 1950-е — нефтяник или шпалоукладчик в глубинке, а в 1960–1970-е — ученый. Да, в разные времена по-разному представляли строителей светлого будущего. И конечно, эта выставка идеализирует путь к прогрессу. Своим романтическим духом она напоминает проект «Оттепель» Третьяковской галереи. Но почему бы действительно не вернуться хотя бы с помощью искусства в эпоху физиков и лириков? Читая информацию на стендах о формировании атомной промышленности СССР, рассматривая волевые и одухотворенные лица на портретах, невольно начинаешь думать, что, как ни менялись тренды, двигателями прогресса всегда были мечтатели.

И в этом плане нет ничего удивительного, что едва ли не половина экспозиции отдана под русский авангард — больших мечтателей не сыскать. А еще, несмотря на всю идеологию, героев выставки объединяет стремление к красоте как таковой, будь это красота цветов и форм, как у Кандинского и Матюшина, человеческого тела, как у Александра Дейнеки, формул, о которых размышляет Курчатов на портрете, или математического расчета в основе сложных, самонапряженных конструкций Вячеслава Колейчука. Именно работ этого художника — одного из главных советских мастеров кинетического искусства — здесь больше всего. Они становятся лейтмотивом проекта и зримым напоминанием: физика и лирика на самом деле совместимы.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: