90 лет назад, 10 июля 1935 года, Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». Программа преобразования, призванная кардинально изменить облик столицы, превратив ее в парадную витрину Советской страны, была рассчитана на десять лет.

Налицо исторический парадокс. Самый известный в нашей истории реформатор Петр Первый любил, как известно, все голландское. Царя привлекали каналы, лодки, корабли — водная стихия. Амстердам вдохновил его на создание Санкт-Петербурга. Возводя будущую столицу, Петр Алексеевич намеревался превратить ее в «северную Венецию», жители которой передвигались бы на лодках по сети заменяющих обычные дороги водных артерий-каналов... Начиная кардинальную перестройку Москвы как столицы победившего социализма, советские архитекторы тоже пошли этим путем.

Тема «испортившего москвичей» квартирного вопроса стала тогда сквозной не только в творчестве Михаила Булгакова: в Первопрестольную (после переноса столицы из Петрограда) потоком ринулись жители деревень и провинциальных городов, обитатели бывшей черты оседлости и раскулаченные крестьяне. Одни — в надежде получить хоть какую-нибудь работу, другие — рассчитывая на теплое местечко в госучреждениях. В 1930-е население стольного города ежегодно увеличивалось на 150 тысяч человек (это только официальные данные). Остро встал не только жилищный вопрос, обострились проблемы транспорта, коммунальных и бытовых услуг, культурного досуга. «Старые» и «новые» горожане столкнулись с дефицитом всего, даже воды: Москва-река давала лишь 60 миллионов ведер в сутки при необходимых 100 миллионах.

Дворец Советов. Перспектива с «птичьего полета» (вид с севера)

Власти забили тревогу. В 1932-м Моссовет объявил закрытый конкурс на проект Генерального плана развития Москвы. Два архитектора (отметим: главных архитектора столицы!) Владимир Семенов и Сергей Чернышев разработали «Эскиз генерального плана Москвы», который и лег в основу программного документа, принятого летом 1935 года. «Сталинский план, — писали в ту пору, — является смелым и величественным мероприятием, охватывающим весь комплекс вопросов, разрешение которых сделает Москву городом мостов и каналов, городом, прорезанным новыми прекрасными магистралями, городом прекрасных архитектурных ансамблей, образцовым социалистическим городом, достойным названия столицы трудящегося человечества».

НАЛИЛИ ВОДЫ

Когда Сталин и Молотов поставили свои подписи под Генпланом, ряд знаковых сооружений в Москве уже был построен: Дом Совета Труда и Обороны (позже здание передали Госплану СССР), Дом Жолтовского на Моховой, новое здание Библиотеки имени Ленина. Ле Корбюзье уже возводил на Мясницкой комплекс Центросоюза, а Алексей Щусев заканчивал гостиницу «Москва». Близились к завершению — и это было самым важным — работы по сооружению канала Волга — Москва.

Федор Модоров. «Руководители партии и правительства на канале Волга — Москва». 1938

Вообще, «водяной» план предшествовал Генплану: еще в июне 1931 года пленум ЦК ВКП(б) по докладу Лазаря Кагановича признал необходимым «коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьями Волги». Вождю московского пролетариата не нравилось, что первая то выходила из берегов (наводнение 1931 года), то мелела так, что мальчишки легко переходили ее вброд у Большого Каменного моста. Архитекторы предложили поистине новаторский план обводнения — сооружение (по примеру Ленинграда) вокруг города системы судоходных каналов. Предполагалось, что по ним из пролетарской столицы можно будет без пересадок добраться до пяти ближайших морей — Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного. Детальный план создания канала Волга — Москва разработали за два года, и уже в 1932-м началось строительство. Стройка велась ударными темпами (во многом благодаря НКВД и его руководителям Лазарю Когану, Семену Фирину, Якову Рапопорту, Матвею Берману и другим), 128-километровый канал удалось прокопать всего за пять лет. Для подачи воды и судоходства было построено восемь шлюзов. Комплекс из более чем 240 сооружений (плотины, гидроэлектростанции, те же шлюзы) был сопоставим по масштабу с Суэцким и Панамским каналами. 2 мая 1937 года флотилия белоснежных теплоходов впервые прошла по шлюзам с верхней Волги в Химкинское водохранилище к Северному речному вокзалу.

На канале Волга — Москва

На этом останавливаться не планировали. Постановление СНК и ЦК ВКП (б) требовало «для обводнения города максимально использовать волжскую воду, поступающую в результате сооружения канала Волга — Москва, для чего создать два водных кольца: одно — от Клязьминского водохранилища по Восточному каналу через Измайловский парк, Текстильщики, Южный порт у Кожухова по Москве-реке к Химкинскому водохранилищу, другое — внутригородское, получаемое в результате сооружения Северного внутригородского канала, соединяющего Химкинское водохранилище с рекой Яузой, до Москвы-реки».

Москва — порт пяти морей

«ВЕЛИКАЯ ИДЕЙНО И АРХИТЕКТУРНО НАСЫЩЕННАЯ МАГИСТРАЛЬ»

Интересно, что как раз вдоль Москвы-реки должен был расти город. В августе 1932-го Каганович Сталину докладывал: «Если говорить о прирезках новой территории, то мы вовсе не обязаны равномерно прирезать вкруговую, а пойти по набережной, как это Вы указывали. Именно там мы найдем благоприятные условия для того, чтобы дать населению хорошее место с чистым воздухом и большим простором».

Согласно Генплану, набережные Москвы-реки должны были выглядеть «как великая идейно и архитектурно насыщенная магистраль города, объединяющая все важнейшие его ансамбли и композиционно связывающая разделенные рекой части города». Берега наряжались в гранит (к 1937 году появились новые высокие набережные общей протяженностью 52 км), который добывали на месторождениях Украины и Урала. Оттенки материала были разными — от серого до розоватого и даже красного. Конечно же, нашлось место и для монументальной пропаганды. Вот еще одна цитата из Постановления СНК и ЦК ВКП(б): «Снести к 1938 году мелкие строения на стрелке Водоотводного канала для постройки на этом месте монумента спасения челюскинцев». Проект мемориала создала Вера Мухина (лет десять назад его показали на выставке «Скульптор Вера Мухина. К 125-летию со дня рождения» в рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники»). Эпопея с участием команды и пассажиров раздавленного льдами в Чукотском море в феврале 1934 года парохода «Челюскин» стала примером советского героизма. По замыслу Мухиной, композиция должна была состоять из двух групп: челюскинцев и их спасателей, а между ними — улетающая с глыбы льда фигура Борея, который, уступая мужеству людей, покидает свои северные владения. Замысел так и остался нереализованным, более того, не сохранились даже первые варианты «Спасения челюскинцев». Сегодня трудно представить Москву-реку без церетелевского Петра, а как бы было хорошо, если бы на его месте на стрелке Водоотводного канала встал мухинский монумент...

Проспект Дворца Советов (вид с юго-запада)

Не забыли власти и про мосты. Старые кардинально обновили. От Большого Каменного, например, осталось одно название, а новый построили в 1938-м из железобетона, но облицевали гранитом, чтобы внешний вид соответствовал названию. В том же году появился один из самых красивых мостов — Крымский. Вообще, красоте уделялось особое внимание. «Наши городские мосты не являются только утилитарными сооружениями, предназначенными для пропуска городского движения... Будучи наряду с городскими магистралями и площадями одним из важнейших звеньев города, мост является местом, с которого открывается прекраснейшее зрелище», — уверяли соотечественников сталинские зодчие.

Водная гладь Москвы-реки становилась таким образом своеобразным пьедесталом столицы: все набережные от устья до Садового кольца планировалось застроить величественными зданиями. Пример подобного сооружения — 14-этажный Дом работников правительственных учреждений РСФСР на Ростовской набережной (его еще называют «Домом архитекторов»). По замыслу авторов проекта Алексея Щусева и Андрея Ростковского главный фасад жилого дома оформлялся мощными колоннадами и арками. Монументальная лестница террасами спускалась к реке. Первоначальный план зодчих не был реализован в полном объеме, тем не менее здание «Дома архитекторов» задало тон дальнейшей застройке набережных.

ЗВЕЗДЫ НА БАШНЯХ

Самым амбициозным проектом в рамках Генерального плана реконструкции Москвы был Дворец Советов с венчающей его стометровой статуей Ленина (над скульптурой трудился один из виднейших советских зодчих Сергей Меркуров, работа заняла в общей сложности 11 лет — до полученного в 1948 году распоряжения «сверху»: прекратить). «Красный небоскреб», возведение которого началось на месте взорванного в декабре 1931-го Храма Христа Спасителя, должен был стать самым высоким в мире: общая высота составляла 415 метров. Здание служило бы этаким смысловым центром столицы. Второй грандиозной высоткой Москвы должно было стать монументальное здание Дома промышленности («Высокий холмистый берег (Зарядье) освободить от мелких построек с сооружением на этом участке монументального здания Дома промышленности и с оформлением сходов к реке», — гласил соответствующий документ).

Северный речной вокзал. 1937

Этим проектам по тем или иным причинам осуществиться было не суждено. Парад удавшихся шедевров сталинского ампира возглавил Северный речной вокзал. Его автор, ученик Щусева Алексей Рухлядев, по окончании строительства получил от советского правительства орден Ленина, а от международного сообщества — диплом Большой премии Парижской международной выставки. (Рухлядев был также автором проектов жилого дома работников Наркомвода и Карамышевской ГЭС.) Вокзал напоминал одновременно трехпалубный красавец-пароход и венецианский палаццо, 27-метровый шпиль которого венчала пятиметровая, украшенная позолотой и самоцветами звезда-флюгер. Грандиозные порталы были украшены майоликовыми медальонами-панно работы мастера Ленинградского фарфорового завода Натальи Данько, причем темой многих изображений стала архитектура новой Москвы: Дворец Советов, Театр Красной армии (не то здание, которое мы все знаем, а проект, согласно коему театр должна была венчать огромная скульптура держащего в руке звезду красноармейца), вид на Кремль с Большого Каменного моста...

КАК ПОХОРОШЕЛА МОСКВА ПРИ ЛАЗАРЕ МОИСЕЕВИЧЕ

План реконструкции Москвы связывают с именем Лазаря Кагановича. В начале 1930-х он был членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б), вторым человеком в стране после Сталина. В 1935 году Лазарь Моисеевич непосредственно руководил работой по составлению Генплана и архитектурного оформления «пролетарской столицы».

Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Иосиф Сталин на трибуне Мавзолея. 1 мая 1936 года

Об архитектурных предпочтениях вождя московских большевиков свидетельствует строки из письма, написанного им в августе 1932 года отдыхавшему в Сочи Сталину: «Молодые витают в небесах и носятся с проектами построить рядом новую Москву, а нынешнюю оставить как музей для истории, по этой нелепой чуши пришлось ударить». К слову, «Железный Лазарь» опирался на «экспертные мнения». Так, Ле Корбюзье утверждал, что советская столица «вся нагромождена в беспорядке и без определенной цели. В Москве все нужно переделать, предварительно все разрушив». Французский писатель Андре Жид полагал, что местные «здания, за редкими исключениями, безобразны (и не только современные), не сочетаются друг с другом».

Задолго до появления Генплана, давшего установку на «коренную перепланировку исторически сложившегося города путем решительного упорядочения сети городских улиц и площадей», Каганович начал крушить «мешающие дорожному движению» православные святилища: исчезли Храм Христа Спасителя, церковь Николая Чудотворца «Большой Крест», Симонов и Страстной монастыри. Также были снесены Сухарева башня, Красные ворота, Китайгородская стена. Список невосполнимых утрат можно продолжать долго.

За разрушение старой Москвы инициатор не получил никакой награды — в силу обстоятельств: в марте 1935-го Лазарь Моисеевич перешел работать в правительство, возглавил Народный комиссариат путей сообщения. Руководить московской парторганизацией с того времени стал Никита Хрущев, при Кагановиче занимавший пост второго секретаря Московского горкома ВКП(б). Все лавры пожал новый «градоначальник». Например, за метро, первая ветка которого открылась 15 мая 1935 года, «дорогой Никита Сергеевич» получил орден Ленина.

Дмитрий Чечулин. Проект здания Большого академического кинотеатра

Кстати, собственно про культуру в вышеупомянутом Постановлении СНК и ЦК ВКП(б) было сказано одним предложением: «Построить в Москве в течение 10 лет для культурного обслуживания населения: 50 кинотеатров, в том числе 5 кинотеатров в ближайшие три года; 3 дома культуры, детский дом культуры и 7 клубов». Про торговлю и общественное питание — втрое больше...

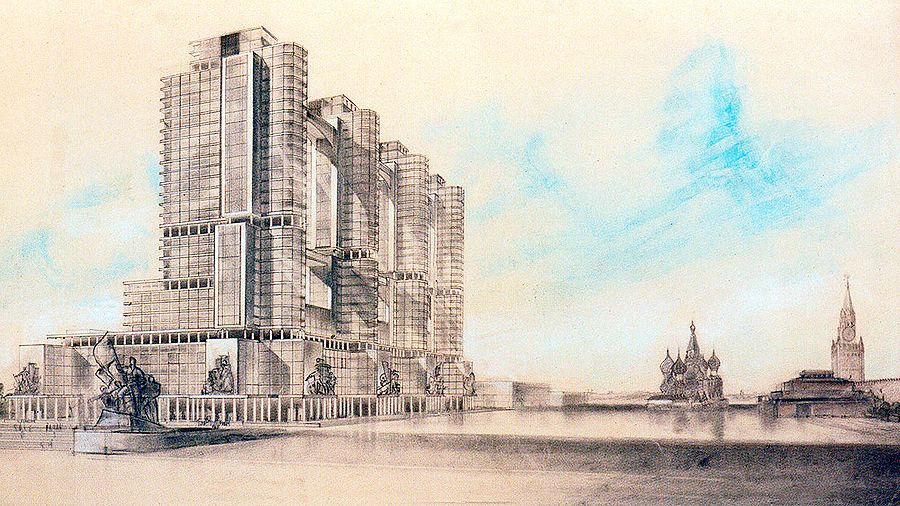

На анонсе: Виктор и Александр Веснины. Конкурсный проект дома Наркомата тяжелой промышленности

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: