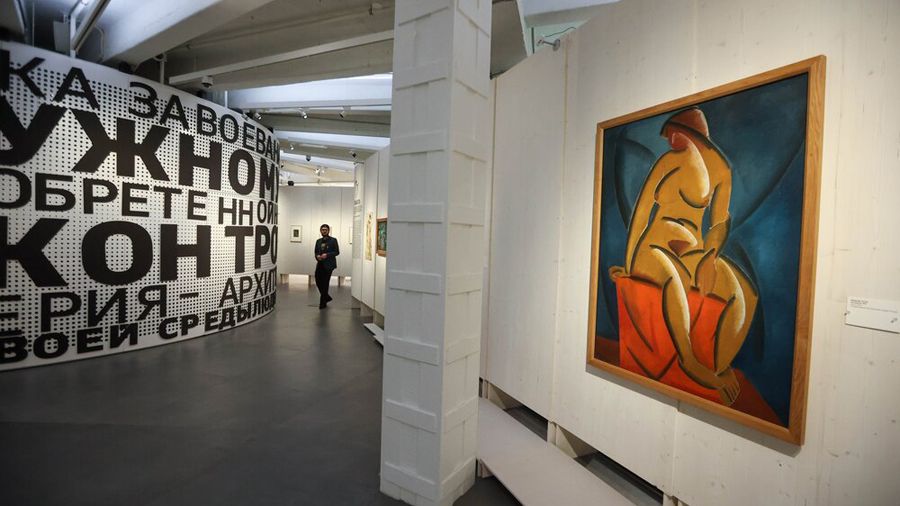

Первая за 30 лет ретроспектива ключевого художника русского авангарда собрала более 200 работ, в числе которых — знаменитый «Летатлин».

Владимир Татлин — одна из трагических фигур русского авангарда. Он был отчаянным романтиком и мечтателем, создателем оринтопера «Летатлин», так и не взмывшего в небо. Другим его дерзким, но не осуществленным проектом стала знаменитая Башня — Памятник III Интернационалу, известная нам лишь по макетам и фотографиям. Как и многие авангардисты, в 1930-е он оказался отстранен от официального искусства и доживал свой век в забвении. Многие его работы после смерти были утрачены. Тем не менее Центр «Зотов» подготовил масштабную ретроспективу «Татлин. Конструкция мира» (кураторы — Полина Стрельцова, Наталья Стрижакова) — первую за 30 лет. Накануне открытия выставки «Культура» побеседовала с Полиной Стрельцовой.

Полина Стрельцова. Фото предоставлено пресс-службой Центра «Зотов»

— Как удалось собрать такую большую выставку — 220 экспонатов? Насколько мне известно, многие работы Татлина были утрачены после его смерти.

— С самого начала мы понимали, что столкнемся с трудностями, — но не могли предположить их масштаб. Произведения Татлина сосредоточены в нескольких музейных собраниях — Русском музее, Третьяковской галерее, Бахрушинском музее, РГАЛИ, а также в некоторых частных коллекциях. Работ сохранилось не так много, особенно ранних, поэтому от воли институций и коллекционеров зависела судьба всей выставки. Мы безмерно благодарны партнерам, согласившимся поддержать наш проект. И счастливы, что ядром выставки стал единственный сохранившийся безмоторный индивидуальный летательный аппарат «Летатлин», предоставленный нам на выставку Центральным музеем Военно-воздушных сил в Монине.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

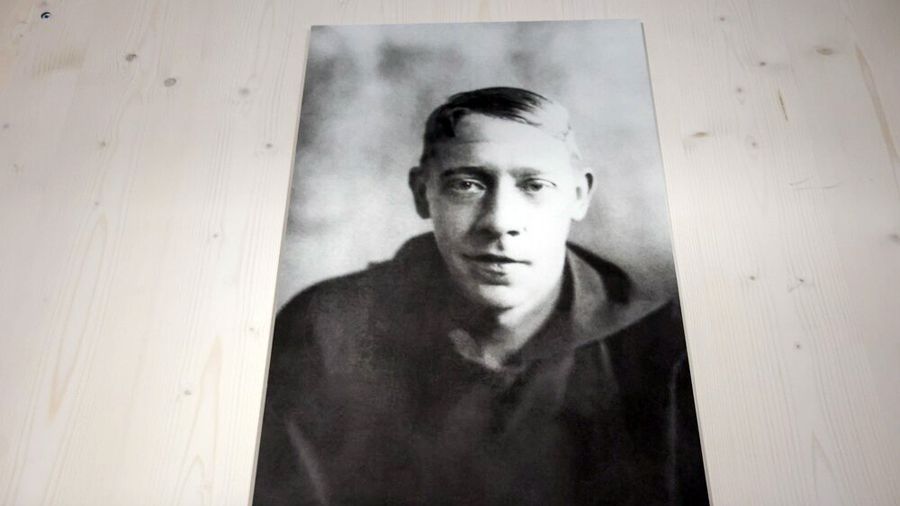

Владимир Татлин был харизматичным, ярким человеком, обожал мифологизировать свою жизнь, сочинял о себе легенды и рассказывал разные версии одних и тех же событий своим друзьям и знакомым. При этом мемуаров не оставил, так что мы можем узнать о нем только через воспоминания современников. Их рассказы вошли в наш каталог, а также стали каркасом визуального повествования выставки. Слухи и мифы удивительным образом продолжали множиться и после смерти Татлина. Это касается истории о том, что многие его работы выкинули на помойку, когда освобождали мастерскую. Такое действительно могло случиться. У него не осталось наследников: единственный сын погиб на войне. С последней женой, Александрой Корсаковой, они, похоже, жили раздельно. Мы не углублялись в тему личной жизни Татлина, но в целом у них были странные отношения, возможно, даже платонические — оба были художниками, творческими личностями. Татлин, живший в городке художников на Масловке, в последние годы был одинок и почти не выставлялся. Умер он в мае 1953 года, тело обнаружили не сразу. Похороны прошли очень скромно. Часть его живописных работ оказались у друга, архитектора Льва Руднева, а потом попали в Русский музей — когда вновь возник интерес к творчеству Татлина. Ряд произведений и документов остались у Корсаковой. Она показала их на выставке Татлина в ЦДЛ в 1977 году, организованной Ларисой Жадовой, супругой Константина Симонова — благодаря его авторитету ретроспективу удалось воплотить в жизнь. Выставку до сих пор вспоминают как нечто грандиозное. Юрий Аввакумов, придумавший архитектуру нашей экспозиции, рассказал, что именно тогда впервые увидел творчество Татлина во всей полноте — от ранних работ до зрелых.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Тем не менее к художнику продолжали относиться настороженно — в том числе на самом верху. Ныне покойный Анатолий Стригалёв, один из главных специалистов по Татлину, вспоминал, что в 1985 году пытался организовать выставку к его 100-летию. Но когда уже все было готово, ее отменили.

В наши дни Татлин по-прежнему не избалован вниманием экспозиционеров. В XXI веке не было крупных ретроспектив — только скромная выставка в Третьяковке в конце 2011 — начале 2012 года. Единственная большая выставка в новейшей истории прошла в Кунстхалле Дюссельдорфа, потом ее показали в Кунстхалле Баден Бадена, Третьяковской галерее в Москве и Русском музее в Санкт-Петербурге в 1993 году: ею занимался Анатолий Стригалёв. До сих пор нет русскоязычной монографии о Татлине — если не считать книгу «Татлин (Против кубизма)», опубликованную другом художника Николаем Пуниным в 1921 году. Так что наш каталог, подготовленный совместно с Третьяковской галереей, станет первой полной монографией Татлина на русском языке.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

В общем, при подготовке выставки мы столкнулись со множеством трудностей — как, наверное, и наши предшественники. Правда, нам повезло: мы познакомились с Дмитрием Димаковым, который с конца 1970-х занимается научной реконструкцией работ Татлина. Сохранился всего один оригинальный контррельеф, исполненный художником: он находится в Третьяковке. Есть также авторское повторение 1925 года: долгое время оно хранилось в разобранном состоянии в запасниках, но благодаря Димакову и искусствоведу Евгению Ковтуну, реставратору из Русского музея, было восстановлено и сейчас экспонируется на выставке «Наш авангард» в ГРМ. Там же показывают и вещи из нашей коллекции — Памятник III Интернационалу и угловой контррельеф, реконструированные Димаковым. К открытию нашей выставки они вернутся в Москву и станут жемчужинами проекта.

Фотографии: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

— Каким предстает Татлин на выставке?

— Его жизнь изобиловала романтическими и даже кинематографическими историями. Каждый раздел выставки строится вокруг его очередной творческой ипостаси. Еще подростком он нанялся юнгой на пароход, потом матросом ушел в дальнее плавание — чтобы заработать денег. В промежутках между путешествиями участвовал в выставках объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». В 1914 году вместе с русской кустарной выставкой посетил Берлин, а оттуда отправился в Париж, где познакомился с Пикассо. И после этого придумал невероятные контррельефы, которые буквально взорвали сознание современников. В этот момент он оказался во главе мирового авангардного движения: благодаря ему искусство впервые вышло в беспредметность, причем, в объемную.

Владимир Татлин. Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Кроме того, мы показываем Татлина как революционера, участника политической повестки. Он возглавлял московское отделение художественного отдела Наркомпроса и вместе с коллегами разрабатывал новую художественную политику государства. Речь прежде всего о проекте Музея современного искусства, результатом которого стало открытие Музея живописной культуры в Москве и Музея художественной культуры в Петрограде. Это были музеи нового типа — выстроенные по принципу лаборатории, где художники могли обучаться современному искусству. Татлин участвовал и в музейных закупках: в том числе благодаря ему в фонды попали произведения художников авангарда.

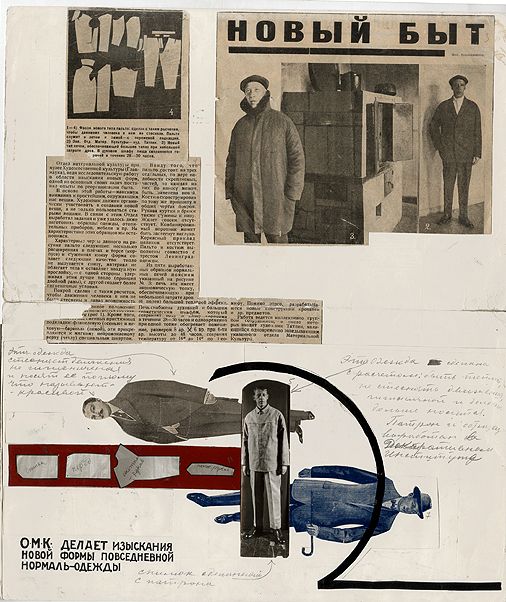

Фотомонтажи, посвященные конструированию Владимиром Татлиным моделей одежды. Образец выработан в Декоративном институте (1924)/РГАЛИ

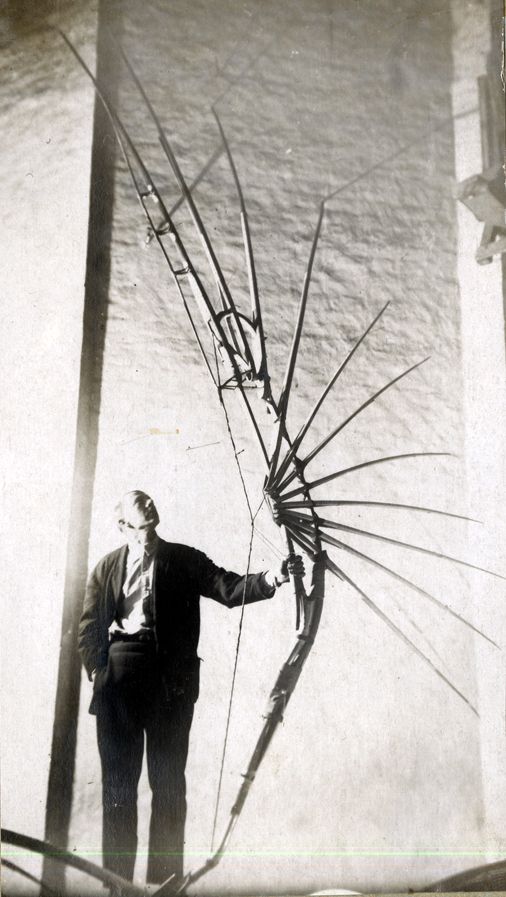

Мы не могли обойти вниманием Памятник III Интернационалу — хрестоматийный символ авангарда. Именно с него началась история конструктивизма: впервые конструкции стали частью образа художественного объекта. Татлин предстанет перед зрителями и как пионер промышленного дизайна: он придумывал, как будет выглядеть жизнь нового человека, какие формы примет его быт, делал проекты посуды, одежды, мебели. Преподавал промышленный дизайн во ВХУТЕМАСе, разрабатывал курс «Культура материалов», обучал студентов искусству создания вещей. И, конечно, создал невероятный «Летатлин», поскольку верил, что можно запустить в небо безмоторные аппараты — «летающие велосипеды», как он их называл. Он хотел, чтобы каждый гражданин нового советского государства мог перелететь с одной улицы на другую. Эта удивительная «птица» вживую производит неизгладимое впечатление — будто на тебя смотрит сама вечность. На единственной прижизненной персональной выставке в 1932 году художник показал три модели «Летатлина». Это произошло буквально через месяц после выхода печально известного постановления «О перестройке литературно-художественных организаций», положившего конец авангардным экспериментам. Можно сказать, что советский авангард начался с татлинской Башни и завершился его же «Летатлиным». Недавно у нас появилась любопытная фотография: посетительница во время экскурсии услышала о готовящейся выставке Татлина и подарила нам снимок из семейного архива. На нем изображен Татлин, читающий лекцию: одним из слушателей был отец этой женщины. За спиной художника видно на поле, где проходили испытания «Летатлина», а также сам орнитопер. Возможно, испытания проводились несколько раз — это еще предстоит выяснить. У нас есть протокол испытаний, подписанный летчиком Романовым, он будет представлен на выставке. Там указаны замечания, и, хотя аппарат предлагали доработать, очевидно, что его не воспринимали как чистую фантазию художника и верили — он действительно может взлететь.

Владимир Татлин с крылом «Летатлина» (начало 1930-х)/Государственная Третьяковская галерея

Последний раздел выставки посвящен поздней живописи: это недооцененная страница в биографии Татлина. К тому времени художник оставил радикальные эксперименты и, закрывшись в мастерской, словно в келье, изучал живопись старых мастеров, экспериментировал с материалами, чтобы вернуться к истокам — чистому, не обремененному идеологией творчеству. Его произведения, выполненные в традиционных жанрах — натюрморт, портрет, пейзаж — производят сильное впечатление. Это пронзительные, красивые вещи.

— По воспоминаниям современников у Татлина было необычное хобби: он делал бандуры. Планируете показать их на выставке?

— Он и правда был талантливым музыкантом, играл на бандуре народные песни, романсы — даже можно восстановить репертуар, красиво пел. На выставке мы покажем одну созданную им бандуру, а также рисунок Корсаковой, изобразившей Татлина с музыкальным инструментом в руках. Еще нам хотелось добавить к экспозиции музыкальное измерение. Композитор Глеб Андрианов придумал для каждого раздела музыкальную тему, которая помогает раскрыть образ Татлина.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

— Говорят, Татлин по характеру был скрытным, нелюдимым. Это связано с тем, что в последние годы жизни он оказался выключен из художественного процесса и остро это переживал?

— О его характере ходит множество легенд. Некоторые истории возникли из-за соперничества с Малевичем — этого сюжета мы тоже коснемся на выставке. Исследователи по-разному оценивают их творческое противостояние. Те, кто занимаются Татлиным, говорят, что его подозрительность имела под собой основания: Малевич постоянно заглядывал к нему в мастерскую, словно пытался подсмотреть идеи. Изучающие наследие Малевича утверждают, что Татлин был просто сумасшедшим. На самом деле оба художника фанатично относились к работе и многим жертвовали ради искусства. Лишенные возможности выставляться, они почувствовали себя ненужными — это был тяжелый, травматичный опыт. В подобной ситуации какие-то черты характера Татлина могли действительно обостриться.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

В конце жизни он был одинок, нуждался в деньгах, не мог оплатить работу натурщиц и поэтому писал знакомых, друзей, коллег. У нас в каталоге есть воспоминания Аллы Левашовой, чей портрет он создал в годы войны. В 60-е она стала известным дизайнером одежды, а тогда они оба работали в театре. Точнее, Татлин перебивался случайными заказами — театры не приглашали его к сотрудничеству на постоянной основе. Алла вспоминала, как позировала ему, и он пытался заинтересовать ее разговором — чтобы у нее было живое лицо. А ей было скучно и тягостно. Впоследствии она жалела, что будучи молодой и глупой, не слушала Татлина, ведь он делился с ней личным, сокровенным. И таких историй на выставке много — как и в нашем каталоге.

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: