Русский рок предстаёт как выдающаяся веха русской поэзии, и в то же время традиционен взгляд, что в отрыве от музыки рок-поэзия многое теряет. Однако есть в нашей рок-культуре автор, достойный зваться великим поэтом без приставки «рок-» и прочих оговорок. Речь об Александре Башлачёве, СашБаше (1960–1988), которому 27 мая исполнилось бы шестьдесят пять. О его феномене рассказывает Валерий КОСТИКОВ – поэт, кандидат филологических наук, доцент Первой академии медиа РЭУ им. Плеханова.

– Если рассматривать рок как форму, пришедшую с Запада, то Башлачёв в нашем роке – наиболее русское явление. Он вращался в рокерской тусовке (а не в бардовской) и состоял в Ленинградском рок-клубе, но рок-музыку в строгом смысле слова не исполнял: у Башлачёва не было группы, он пел свои песни под гитару.

– Мне, честно говоря, не это кажется критерием русскости. К примеру, такая литературная форма, как роман, пришла к нам с Запада, однако Достоевский и Толстой в своё время полностью переработали её, «пересадили» на русскую почву, и наша литература в те времена воспринималась как передовая не только у нас, но и в Европе. Соответственно, я бы не стал вырывать Башлачёва из рок-движения. Тем более что многие музыканты его превозносили. Летов называл его величайшим нашим рокером, а Кинчев считает СашБаша гораздо более крупной фигурой, нежели себя.

Кроме того, не только Башлачёв своим участием усилил рок-культуру, но и рок-движение помогло Башлачёву. Известны случаи, когда художники, ставшие впоследствии классиками, при жизни прозябали в безвестности – Ван Гог, например. А СашБаш получил признание при жизни, и можно сказать, что именно русский рок был трамплином, волной, которая помогла ему обратить на себя внимание, стать известным в широких кругах. И в то же время как поэт он возвышается над роком, выходит за его пределы и возможности, достигает уровня серебряного и золотого века.

– А если взять социальный аспект?

– Когда говорят про рок как про социальное явление, часто имеют в виду протест. Это и верно, и неверно. Всё-таки рок больше, чем просто протест. Главная его особенность – противостояние обществу потребления и следованию схематично-безжизненному. У Башлачёва о последнем речь идёт, например, в песне «Толоконные лбы»:

Кто из нас смог разобраться,

Где храм, а где хлам?

В этом городе жуткий насморк,

Носовые платки по углам.

Глубинная, истинная суть рока – в поиске экзистенциальных смыслов, первооснов, подлинно живой энергии. Можно сравнить его с утопиями – «Городом Солнца» и другими, которые искали пути создать идеальный мир. Думаю, для понимания творчества и судьбы СашБаша это важно.

– Выше вы обмолвились о том, что не является критерием русскости, – а что же является?

– Если говорить о глубинной русскости Башлачёва, я выделил бы несколько песен: «Егоркина былина», «Ванюша», «Имя Имён», «Вечный пост», «Все от винта». Они пронизаны чувствованием сущности русской жизни. Смотрите, какой прекрасный образ: «водил солнышко на золотой уздечке». «Ванюша» – композиция и о лучшем, и о худшем, что есть в нашем национальном характере. «То ли для объятия, то ли для распятия» раскидывает руки её герой. В русском человеке сочетаются невероятный идеализм, нестяжательство, бескорыстность, готовность отдать последнюю рубашку… но и с лёгкостью пуститься в драку, в разгул, надежда на авось, равенство в нищете, как говорил Достоевский, причём говорил не о деньгах. Кстати, русских мальчиков Фёдора Михайловича, людей не от мира сего, здесь тоже можно вспомнить: один из них станет Алёшей Карамазовым, а другой – Раскольниковым.

Или взять башлачёвскую «Егоркину былину» – это настоящее мифопоэтическое полотно. Мне кажется, «Поэма без героя» Ахматовой и «Егоркина былина» СашБаша – самые страшные с метафизической точки зрения образцы русского словесного искусства. Даже в большей степени, чем «Страшная месть» и другие произведения Гоголя. В «Егоркиной былине» показаны русские бесы, то, как они пронизывают саму структуру жизни. Хотя Егор Ермолаевич из песни – персонаж героический, он всё равно не может победить их, потому что победить их может только Господь, божественный свет, Слово Божье. Отсюда и Святая Русь. Об этом прекрасно сказано в другой башлачёвской композиции – «Имя Имён»:

Имя Имён

Не кроить пополам, не тащить

по котлам, не стемнить по углам.

Имя Имён

Не урвёшь, не заманишь, не съешь,

не ухватишь в охапку.

Имя Имён

Взято ветром и предано колоколам.

И куполам.

Не накинуть на Имя Имён

золотую горящую шапку.

– Пожалуй, самая известная вещь Башлачёва – это «Время колокольчиков»: «Что ж теперь ходим круг да около на своём поле, как подпольщики? Если нам не отлили колокол – значит, здесь время колокольчиков». Мол, современная культура в сравнении с классической – как колокольчик по сравнению с колоколом. Нет ли кокетства в этом башлачёвском самоумалении?

– Если самоумаление здоровое, не по принципу «самоуничижение паче гордости», то это положительный момент. Осознание величия классиков, отсутствие звёздной болезни, скромность. То же самое можно найти, например, у Гумилёва в стихотворении «Молитва мастеров»: «Храни наш убогий гений». И это говорят мастера своего дела, не ученики, это очень созвучно классической культуре. Невыпячивание собственного «я» – одна из её принципиальных составляющих. В отличие, кстати, от культуры современной (ток-шоу, попсовый рэп, интернет-контент). Нередко бывает так, что у более тонкого и изящного исполнителя аудитория меньше, чем у того, кто работает на внешние эффекты, – в этом и заключается «подпольность» современного художника, о которой сказал СашБаш.

Традиционная культура основана на интеллектуальных играх «в бисер», на гармонии и соразмерности, на повышенном внимании к эстетической составляющей. Истинная задача художника в наше время – возрождать традиционную культуру на новом витке. Делать её живой, интересной, созвучной времени – и классической в своей основе. Таково наше «время колокольчиков».

– За имя Башлачёва, как и за другие великие имена (от Пушкина и Лермонтова до Бродского и Высоцкого), сейчас ведутся войны-полемики – мол, чей он, с кем был бы сегодня – с патриотами или же с либералами. Одни цитируют, например, его строчку: «Мне нравится БГ*, а не наоборот». Другие, в свою очередь, опираются на его песню «Случай в Сибири». Напомним сюжет этой песни: лирический герой, похожий на самого Башлачёва, поёт где-то в Сибири – и сталкивается с оппозиционером, который интерпретирует его песни в свою пользу, наделяя их ложным смыслом. «Хвалил он: «Ловко врезал ты по ихней красной дате». И начал вкручивать болты про то, что я – предатель. Я сел, белее, чем снега. Я сразу онемел, как мел. Мне было стыдно, что я пел, за то, что он так понял, что смог дорисовать рога, что смог дорисовать рога он на моей иконе».

– Песня, безусловно, актуальна. Прежде всего хочу отметить образ молока в конце: «Не говорил ему за строй – ведь сам я не в строю. Да строй не строй, ты только строй, а не умеешь строить – пой. А не поешь – тогда не плюй. Я – не герой. Ты – не слепой. Возьми страну свою. Я первый раз сказал о том, мне было нелегко. Но я ловил открытым ртом родное молоко». Здесь восприятие родины именно как матери, сыновняя преемственность её многовековых основ. Если посмотреть вне времени, только на сюжет песни, то собеседник лирического героя – это просто образ неудачника, недоброго, никого не любящего и мало что умеющего создать человека – персоны, далёкой от доброго, разумного, вечного. Но в глобальном смысле эта композиция – об отрыве от корней, о противопоставлении корням себя, своей жизни.

В то же время заметим, что после написания песни прошло почти 40 лет. Многое изменилось, многое появилось впервые. Тогда не было Интернета с его клиповым мышлением, не было господства глобалистской идеологии, а дельцы, бизнес-акулы не считались вершиной развития. Не было блогеров, кормящихся на воспевании подобных фигур, не было поверхностного, облегчённого комиксового восприятия жизни, характерного определённым возрастным группам. Не было леволиберальной повесточки (хочется верить, скоро её снова не будет). Сегодня отрыв человека от корней родины связан скорее с этим. Хотя лучшее от современности, конечно, стоит брать.

– Основная версия смерти Башлачёва, которую никогда не отрицали его близкие, – самоубийство: он выпал из окна съёмной ленинградской квартиры, располагавшейся на восьмом этаже. Лев Наумов в книге «Александр Башлачёв» пишет, что СашБаш был «разочарован «искусственной» природой языка и алфавита, тем, что они – человеческие измышления, а не данность свыше. Тяжесть этого утверждения была непреодолима… Когда поэта перестаёт устраивать язык – жди беды».

– Есть два интересных философских высказывания о языке. Первое: язык – это организованное заикание, и человек не заикается на самом деле, только когда поёт. А второе высказывание говорит о различиях в восприятии языка журналистом, коммуникатором, с одной стороны, и филологом – с другой. Для коммуникатора язык – это инструмент для обеспечения коммуникации в обществе. А с точки зрения филолога, общество метафорически можно сравнить с некоей маткой или матрицей, из которой рождается язык. Причём рождается при участии метафизических, божественных сил (вспомним библейское: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»).

СашБаш пытался всё дальше выйти через постижение сущности языка куда-то за пределы человеческого восприятия. Может быть, от этого и надорвался. Вообще искусство, творчество (настоящее, а не как хобби или создание себе «креативного» имиджа в соцсетях) – штука очень опасная. Не просто так Гумилёв предупреждал: «Бродят бешеные волки по дорогам скрипачей». Или взять Высоцкого: «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». О том же самом – башлачёвская «На жизнь поэтов»:

Поэт умывает слова,

возводя их в приметы,

Подняв свои полные вёдра

внимательных глаз.

Несчастная жизнь!

Она до смерти любит поэта.

И за семерых отмеряет.

И режет – эх, раз, ещё раз!..

Пусть не ко двору

эти ангелы чернорабочие.

Прорвётся к перу то,

что долго рубить и рубить топорам.

Поэты в миру после строк

ставят знак кровоточия.

К ним Бог на порог.

Но они верно имут свой срам.

Есть также хорошее сравнение поэтов с «медвежатниками» – так в преступной среде назывались «специалисты» по сейфам. Они срезали на пальцах кожу до мяса, чтобы ощущать едва уловимый щелчок, который издаёт механизм сейфа при нужном повороте замка. Вот и поэты словно рождаются с такой «срезанной кожей». И чем больше талант, тем он обнажённей.

– Башлачёв погиб в двадцать семь, из-за чего его имя включают в так называемый «Клуб 27», представленный Джимом Моррисоном (Doors), Куртом Кобейном (Nirvana), Брайаном Джонсом (The Rolling Stones), Джими Хендриксом… Этот «клуб» порой сопровождается нездоровым культом, романтизирующим суицид. Никакой романтики в суициде нет, и очень жаль, что Башлачёв не попробовал для себя иной выход – монашество.

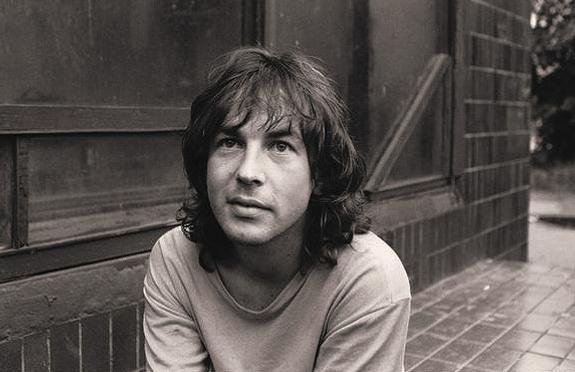

– Рискну предположить, что если бы СашБаш нашёл в себе силы пойти по духовной линии, он бы стал святым. Взгляните внимательно на его лицо. Порой смотришь на физиономию какого-нибудь художника (а я их немало видел не только на фото, но и в жизни) – и понимаешь: вот этот – себялюбец, всё должно быть, как он скажет. Вот этот – сластолюбец. Этот – тщеславен невероятно. И так далее. Как говорится, на лице написано. А когда смотришь на лицо Башлачёва, ничего подобного не находишь. И это вовсе не дежурный комплимент, такое далеко не всегда хочется сказать про художника. Более того, часто хочется даже отделить прекрасное творчество автора от его неоднозначной личности. В общем, таких лиц, как у СашБаша, практически не бывает. Видно, что это лицо очень чистого и светлого человека.

– Чистый и светлый человек совершил суицид?

– Да, чистый и светлый… Но недостаточно сильный духовно. Талант, или даже гениальность, и духовная сила – это не одно и то же.

* Борис Гребенщиков, признан в РФ физлицом, выполняющим функции иноагента.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: