В октябре гениальный автор «Тихого Дона» получил Нобелевскую премию, наши далекие предки основали Петропавловск-Камчатский, а советская власть в доме на Тверской обустроила музей Николая Островского.

Писатель, знавший правду жизни

60 лет назад, 15 октября 1965 года, Нобелевскую премию — она тогда составляла 282 000 шведских крон (около 55 000 долларов) — одноименный комитет присудил русскому, советскому классику Михаилу Шолохову.

В том, что Нобелевку дали одному из наиболее выдающихся мастеров мировой литературы XX века, ничего удивительного, конечно же, нет. Удивляет в наши дни то, что советская пресса в 1965-м отреагировала на данное присуждение с показательным безразличием. К примеру, газета «Советская культура» в номере за 16 октября отозвалась небольшим информационным сообщением, хотя и на первой полосе, в верхнем левом углу.

Фото: Иван Денисенко/РИА Новости

Под рубрикой «Молния» стояло: «М. Шолохов — лауреат Нобелевской премии». Текст сообщения ТАСС гласил: «Советскому писателю Михаилу Шолохову присуждена Нобелевская премия по литературе за 1965 год. Это решение принял в Стокгольме Нобелевский комитет на вчерашнем заседании».

В последующие дни наше главное «культурное» издание никаких подробностей об этом не сообщало. Правда, в номере за 6 ноября на последней полосе восточногерманский поэт и публицист Гейнц Калау отметил: «Спустя 48 лет после Октябрьской революции Михаил Шолохов получил за свой роман о революции «Тихий Дон» Нобелевскую премию. Тем самым наивысшей награды несоциалистического мира удостоено произведение социалистической литературы и его автор — коммунист Шолохов. Присуждение премии явилось признанием одного давно существующего факта: мировая культура невозможна без социалистической литературы и искусства».

На фото РИА/Новости: Михаил Шолохов, его супруга и король Швеции Густав Адольф на вручении Нобелевской премии

О загадках, подвигах и лишениях этого великого морского приключения написано немало книг, сняты кинофильмы. Важнейшей теоретической основой в деле освоения Камчатки послужили исследовательская работа адъюнкта Петербургской академии наук Георга Стеллера и многолетний научный подвиг студента Степана Крашенинникова, увенчавшийся фундаментальным трудом «Описание земли Камчатки». Степан Петрович в полной мере оценил потенциал полуострова, его значимость для России.

Фото Алексея Филиппова/РИА Новости

Однако история славного дома — по адресу Тверская, 14, — богата не только событиями советского и последующего периодов.

Этот некогда великолепный дворец был построен в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова для Екатерины Козицкой, вдовы статс-секретаря императрицы Екатерины II. Следующим владельцем стал один из образованнейших людей того времени, дипломат, князь Александр Белосельский-Белозерский, за внешнюю привлекательность и любовь к искусству прозванный современниками «московским Аполлоном». Одна из дочерей князя, Зинаида Волконская, поселилась здесь в 1824 году.

В последующие дни наше главное «культурное» издание никаких подробностей об этом не сообщало. Правда, в номере за 6 ноября на последней полосе восточногерманский поэт и публицист Гейнц Калау отметил: «Спустя 48 лет после Октябрьской революции Михаил Шолохов получил за свой роман о революции «Тихий Дон» Нобелевскую премию. Тем самым наивысшей награды несоциалистического мира удостоено произведение социалистической литературы и его автор — коммунист Шолохов. Присуждение премии явилось признанием одного давно существующего факта: мировая культура невозможна без социалистической литературы и искусства».

На фото РИА/Новости: Михаил Шолохов, его супруга и король Швеции Густав Адольф на вручении Нобелевской премии

Столь сдержанная реакция советской прессы, возможно, была обусловлена тем, что раздачу литературных премий имени шведского изобретателя динамита у нас тогда воспринимали всего лишь как конъюнктурный факт международной политики: Михаилу Шолохову присудили Нобелевку через семь лет после того, как аналогичной награды был удостоен Борис Пастернак с его «диссидентским» романом «Доктор Живаго», причем Михаил Александрович в послевоенные годы выдвигался — безуспешно — на эту премию 10 (!) раз.

Одиннадцатое выдвижение пришлось на год 60-летия нашего великого писателя, и этот юбилей в мае 1965-го «Советская культура» отметила куда более торжественно. С поздравлениями в адрес юбиляра на страницах газеты выступили известнейшие люди страны, а снимавший в ту пору «Войну и мир» Сергей Бондарчук об авторе пронзительной военной новеллы «Судьба человека» сказал:

«Я счастлив, что это было мне суждено, написано на роду — встретиться с Шолоховым, поставить фильм по шолоховскому рассказу, сыграть человека, образ которого рожден шолоховским гением. Для меня, как и для многих, Михаил Шолохов — совесть нашей литературы, писатель, никогда не изменяющий правде, какой бы жестокой, суровой она ни была. Писатель, знающий правду жизни... Сейчас мне кажется, что Шолохов вошел в мою жизнь давным-давно, еще когда я был студентом Ростовского театрального училища. Помню, у нас учились актеры Вёшенского колхозно-совхозного театра. Эти люди лично знали писателя, рассказывали, что Шолохов принимает близкое участие в делах театра. Помню, как, приходя к нам на уроки, Н.Д. Мордвинов читал отрывки «Тихого Дона». Позже моим самым большим желанием стало увидеть Шолохова... В дни юбилея принято обращаться с добрыми пожеланиями к писателю. Оставаться таким, как он есть, — вот чего могу пожелать я Михаилу Александровичу Шолохову. Оставаться нашей совестью, славой и гордостью нашей литературы».

Одиннадцатое выдвижение пришлось на год 60-летия нашего великого писателя, и этот юбилей в мае 1965-го «Советская культура» отметила куда более торжественно. С поздравлениями в адрес юбиляра на страницах газеты выступили известнейшие люди страны, а снимавший в ту пору «Войну и мир» Сергей Бондарчук об авторе пронзительной военной новеллы «Судьба человека» сказал:

«Я счастлив, что это было мне суждено, написано на роду — встретиться с Шолоховым, поставить фильм по шолоховскому рассказу, сыграть человека, образ которого рожден шолоховским гением. Для меня, как и для многих, Михаил Шолохов — совесть нашей литературы, писатель, никогда не изменяющий правде, какой бы жестокой, суровой она ни была. Писатель, знающий правду жизни... Сейчас мне кажется, что Шолохов вошел в мою жизнь давным-давно, еще когда я был студентом Ростовского театрального училища. Помню, у нас учились актеры Вёшенского колхозно-совхозного театра. Эти люди лично знали писателя, рассказывали, что Шолохов принимает близкое участие в делах театра. Помню, как, приходя к нам на уроки, Н.Д. Мордвинов читал отрывки «Тихого Дона». Позже моим самым большим желанием стало увидеть Шолохова... В дни юбилея принято обращаться с добрыми пожеланиями к писателю. Оставаться таким, как он есть, — вот чего могу пожелать я Михаилу Александровичу Шолохову. Оставаться нашей совестью, славой и гордостью нашей литературы».

А Камчатка от Москвы далековато

280 лет назад, 17 октября 1740 года, на крайнем востоке Российской империи был основан город Петропавловск-Камчатский.

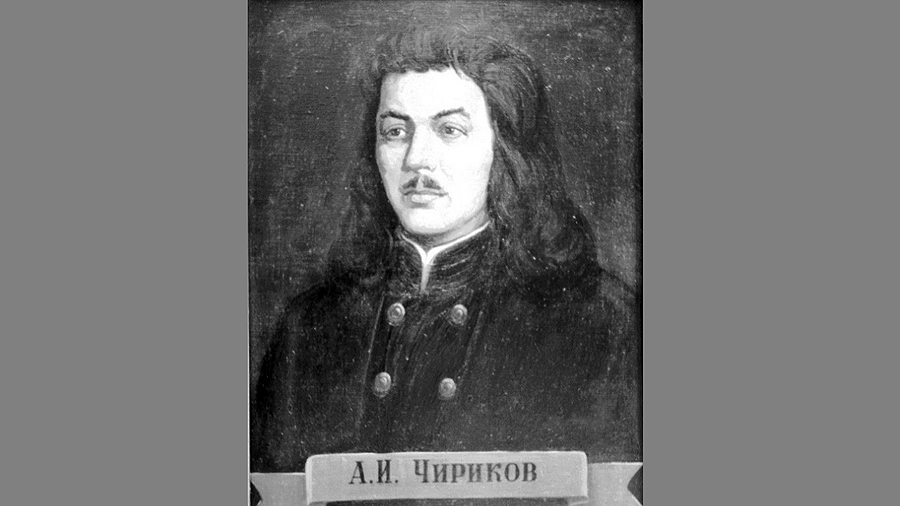

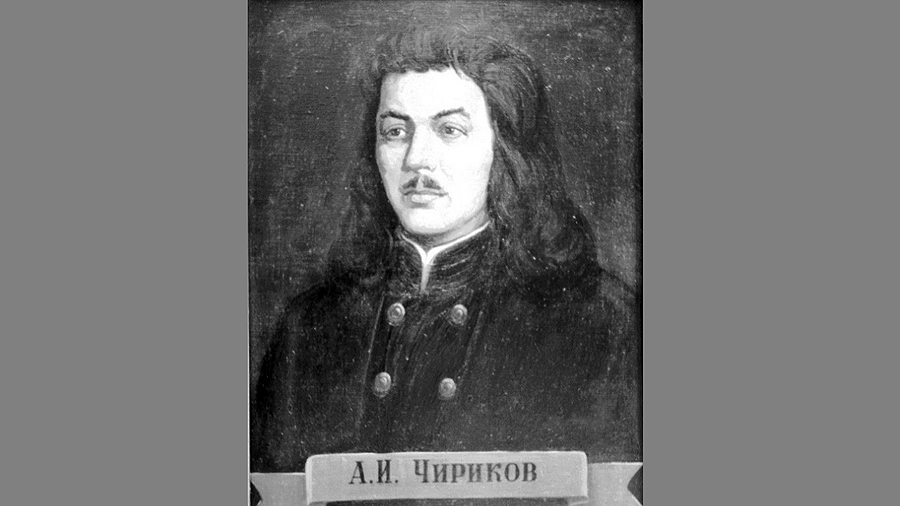

Вторая камчатская экспедиция во главе с Витусом Берингом и его ближайшим помощником Алексеем Чириковым стала чрезвычайно плодотворной, хоть и отняла много жизней, в том числе самого командора.

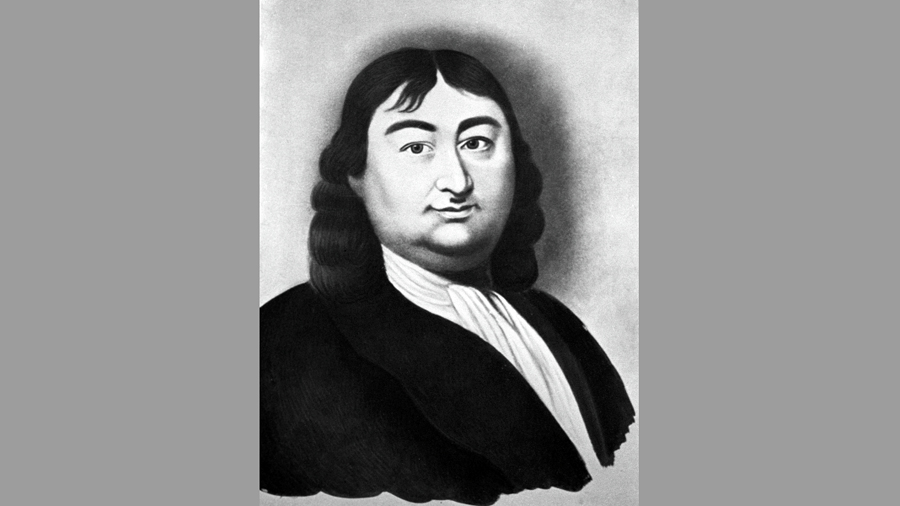

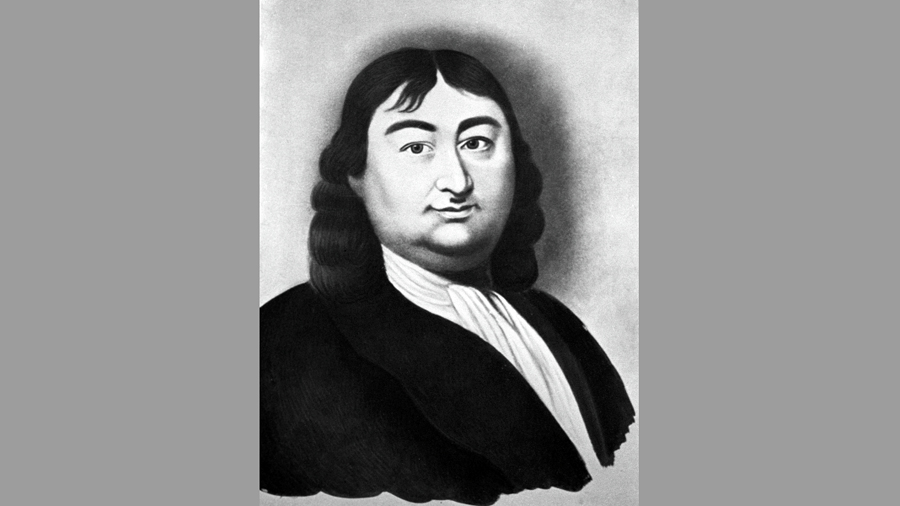

Витус Беринг; илл.: РИА/Новости

Пройдя вдоль всего северо-восточного побережья России, она прояснила вопрос о наших государственных границах, подтвердила сведения Дежнёва о проливе; основала в Авачинской бухте город Петропавловск, названный так по именам двух пакетботов «Святой апостол Павел» и «Святой апостол Петр»; исследовала и описала Курильские, открыла Алеутские и Командорские острова, наконец, достигла северо-западного побережья Америки.

О загадках, подвигах и лишениях этого великого морского приключения написано немало книг, сняты кинофильмы. Важнейшей теоретической основой в деле освоения Камчатки послужили исследовательская работа адъюнкта Петербургской академии наук Георга Стеллера и многолетний научный подвиг студента Степана Крашенинникова, увенчавшийся фундаментальным трудом «Описание земли Камчатки». Степан Петрович в полной мере оценил потенциал полуострова, его значимость для России.

Фото Марии Ващук/РИА Новости

Позже, уже в XIX веке, одним их ярчайших эпизодов камчатской и национальной истории стала героическая оборона Петропавловского порта от нападения англо-французской эскадры во время Крымской войны. Благодаря уму и энергии военного губернатора края адмирала Василия Завойко, бесстрашию русских солдат и простых жителей всего лишь семью небольшими батареями и менее чем тысячью «штыков» удалось отбиться от интервентов-евросоюзников, имевших более чем троекратное превосходство в артиллерии и живой силе.

В советское время здесь была создана ключевая в плане обороноспособности государства база Тихоокеанского флота, обустраивались укрытия для атомных подлодок, пункты космического слежения, знаменитый ракетный полигон Кура и многие другие военно-стратегические объекты. Практически все они действуют и сейчас.

В советское время здесь была создана ключевая в плане обороноспособности государства база Тихоокеанского флота, обустраивались укрытия для атомных подлодок, пункты космического слежения, знаменитый ракетный полигон Кура и многие другие военно-стратегические объекты. Практически все они действуют и сейчас.

Фото Алексея Филиппова/РИА Новости

Не следует забывать, что основы успеха Второй камчатской экспедиции во многом определила Первая, которую тоже возглавлял Беринг. В далекий путь она отправилась в 1725 году с заданием самого Петра I. Пройдя тяжелейшим маршрутом по суше и рекам Сибири, достигла Камчатки лишь через три года. Построив там из подручных материалов бот «Святой Гавриил», моряки вышли в океан и двинулись курсом норд-ост. Официальная цель — подтвердить наличие пролива между Евразией и Америкой. Это царское задание прикрывало собой другое, еще более важное: достичь американского побережья и разведать его значительно южнее.

Как считают некоторые историки, речь шла о ресурсах пушнины, морского зверя, а возможно, и золота на малоосвоенных и малонаселенных землях. А также — о новых форпостах империи Российской в другом полушарии. Камчатка в данном контексте рассматривалась как пункт подскока.

Сделав ряд промежуточных географических открытий, экспедиция со своими сверхцелями, явной и тайной, не справилась, о чем с показным неудовольствием выговаривали вернувшемуся в Петербург Берингу господа сенаторы.

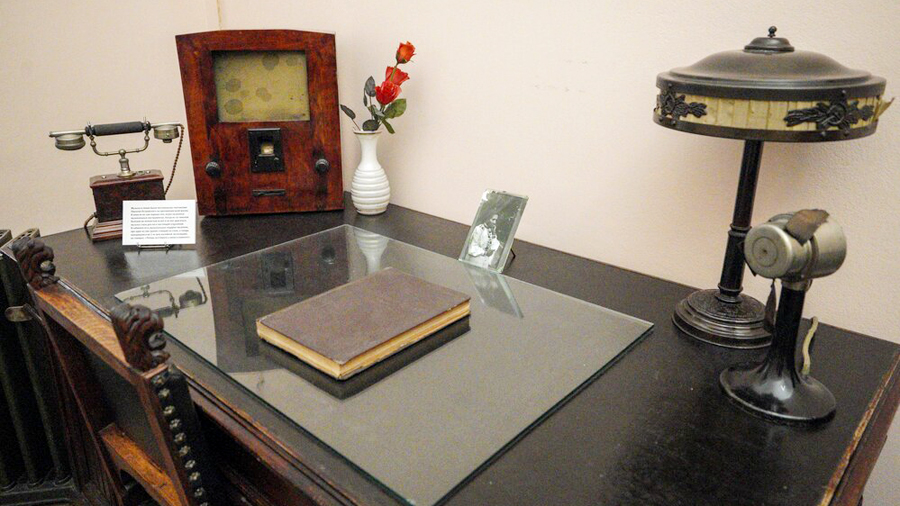

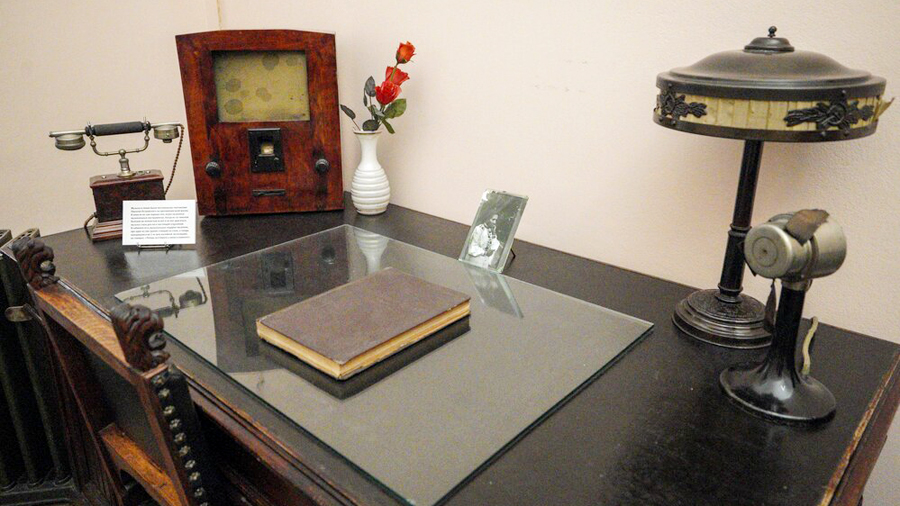

В этом доме Николай Островский работал над первым томом романа «Рожденные бурей», завершенным перед самой кончиной (умер 22 декабря 1936 года). Интерьер квартиры культового для многих советских людей писателя переносит современного зрителя в атмосферу 1930-х, рассказывает об увлечениях, главных интересах молодежи тех лет.

Сделав ряд промежуточных географических открытий, экспедиция со своими сверхцелями, явной и тайной, не справилась, о чем с показным неудовольствием выговаривали вернувшемуся в Петербург Берингу господа сенаторы.

Дом с историей

85 лет назад, 21 октября 1940 года, в московском доме на улице Горького, где некоторое время — вплоть до своей смерти — жил Николай Островский, открылся мемориальный музей автора повести «Как закалялась сталь».

Фото Пелагии Тихоновой/АГН «Москва»

Судьба и творчество Островского вот уже много десятилетий служат примером для стойких, сильных духом людей, чьи возможности сильно ограничила болезнь.

С 1992 года часть музейного пространства посвятили тем, кто, подобно писателю, преодолел недуги и нашел свое место в строю. Слова советского классика «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной» стали путеводной звездой для героев экспозиции «Преодоление».

С 1992 года часть музейного пространства посвятили тем, кто, подобно писателю, преодолел недуги и нашел свое место в строю. Слова советского классика «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной» стали путеводной звездой для героев экспозиции «Преодоление».

Фото Пелагии Тихоновой/АГН «Москва»

В августе 2015-го приказом руководителя департамента культуры Москвы на музей-центр были возложены функции социокультурной реабилитации инвалидов. В этом доме изучаются и апробируются средства реабилитации, организуются выставки, концерты, презентации произведений, сочиненных людьми с ограниченными возможностями.

Однако история славного дома — по адресу Тверская, 14, — богата не только событиями советского и последующего периодов.

Этот некогда великолепный дворец был построен в конце XVIII века по проекту Матвея Казакова для Екатерины Козицкой, вдовы статс-секретаря императрицы Екатерины II. Следующим владельцем стал один из образованнейших людей того времени, дипломат, князь Александр Белосельский-Белозерский, за внешнюю привлекательность и любовь к искусству прозванный современниками «московским Аполлоном». Одна из дочерей князя, Зинаида Волконская, поселилась здесь в 1824 году.

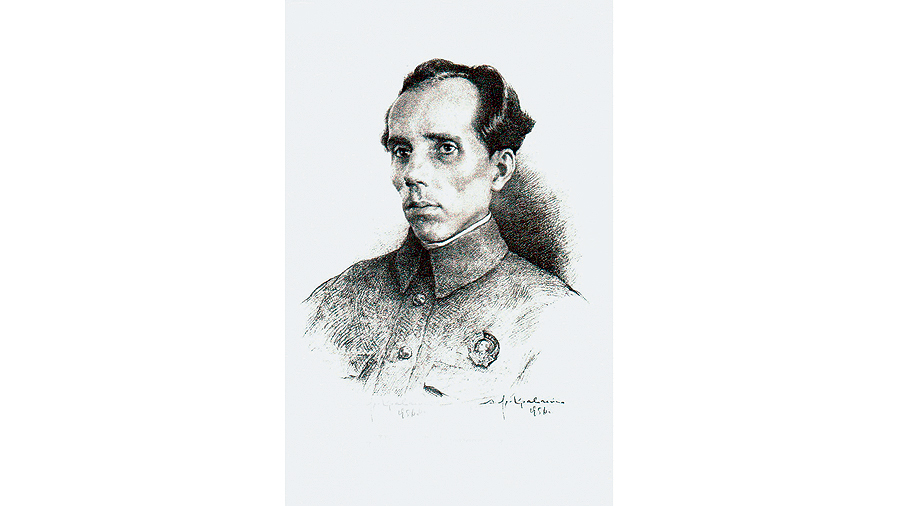

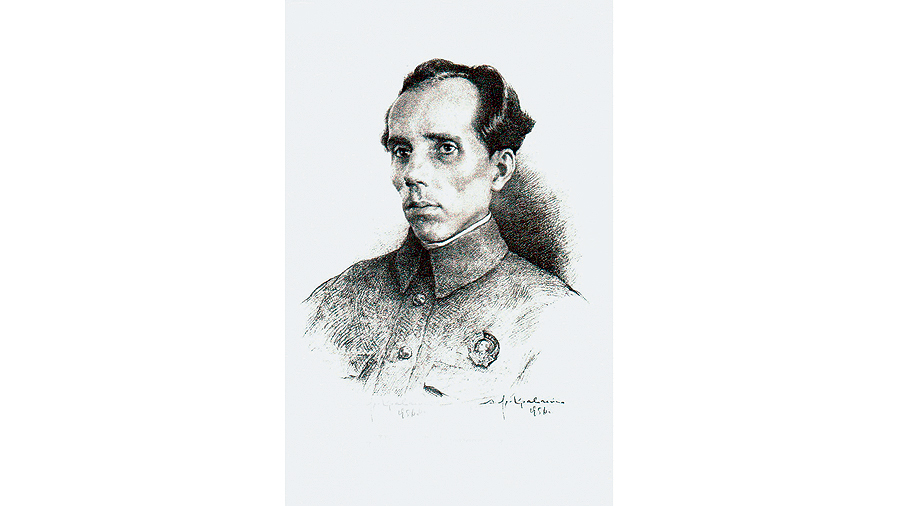

Зинаида Волконская

Блестящая светская красавица, дружившая с Александром I, была умна, великолепно образованна, обладала многими талантами. Играла в любительских спектаклях, замечательно пела, писала музыку, стихи и прозу. В 1827-м Пушкин преподнес ей экземпляр своей поэмы «Цыганы», сопроводив подарок стихотворным посланием:

Царица муз и красоты,

Рукою нежной держишь ты

Волшебный скипетр вдохновений,

И над задумчивым челом,

Двойным увенчанным венком,

И вьется и пылает гений.

Устав от суетной светской жизни Петербурга, княгиня окружила себя в Москве людьми творческими и прогрессивными. Литературно-музыкальный салон Волконской был очень популярен, помимо Пушкина его охотно посещали Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Антон Дельвиг, Дмитрий Веневитинов, Владимир Одоевский, Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Погодин, Каролина Павлова, польский поэт Адам Мицкевич, композиторы Александр Алябьев и Алексей Верстовский. Здесь не было места карточной игре и сплетням, регулярно устраивались чтения, концерты и спектакли.

Вяземский вспоминал: «Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли».

26 декабря 1826 года Зинаида Александровна устроила прощальный вечер для своей невестки Марии Волконской, уезжавшей в Сибирь к супругу, декабристу. Это событие вошло в историю и литературу, описано в воспоминаниях самой Марии Николаевны, а также в поэме Некрасова «Русские женщины». Присутствовал на том вечере и Пушкин.

В 1829-м салон прекратил существование: Зинаида Волконская, принявшая католичество, навсегда переехала в Италию.

В дальнейшем особняк не раз перестраивался. Зал, в котором хозяйка радушно встречала главных знаменитостей первой половины XIX века, увы, не сохранился. Сегодня в музее создана экспозиция «Салон княгини Зинаиды Волконской, или «Театр эпохи аристократов». Реплика интерьера конца XVIII — начала XIX столетия в значительной мере воссоздает дух золотого века русской культуры. В экспозицию включены подлинные произведения декоративно-прикладного искусства, мебель, книги с автографами Зинаиды Волконской и ее современников.

В середине XIX века в здании на Тверской началась совсем иная жизнь. На смену аристократии пришли представители молодой российской буржуазии — деловые люди, новоиспеченные «крезы». Многие из них выдвинулись из крепостных крестьян. Свое законное место в истории дворца заняла купеческая Россия. В 1860-е здесь находился пансион Эдуарда Репмана, в котором учились дети богатых россиян. Среди этих питомцев был, к примеру, Алексей Бахрушин, ставший впоследствии знаменитым коллекционером, создателем театрального музея.

Впоследствии домом владели богатейшие купеческие семьи: Носовы, Ланины, Морозовы. А в 1898-м его приобрел Григорий Елисеев. Он основательно переделал здание, приспособив его для своих, связанных с коммерцией, целей. Владимир Гиляровский отмечал, что новый владелец на несколько лет «зашил весь дом тесом». Строительство осуществлял инженер-архитектор Гавриил Барановский. 5 февраля (23 января) 1901 года состоялось торжественное открытие московского магазина Елисеева. Главным входом в него стал арочный въезд, через который когда-то следовали кареты. Комнаты первого и второго этажей превратились в огромный торговый зал, поражавший великолепием — пышной декоративной отделкой, роскошными люстрами и, конечно же, изобилием продуктов и вин. Да и сегодня этот интерьер производит сильное впечатление, а москвичи по-прежнему именуют магазин «Елисеевским». Часть пространства третьего этажа была отведена под шикарные гостиничные «квартиры». Их в 1901-м снимали члены литературно-художественного кружка, клуба московской интеллигенции. Среди них — именитые писатели, актеры и музыканты той поры. Этому периоду посвящен зал музея «Театр эпохи эклектики и модерна».

Царица муз и красоты,

Рукою нежной держишь ты

Волшебный скипетр вдохновений,

И над задумчивым челом,

Двойным увенчанным венком,

И вьется и пылает гений.

Устав от суетной светской жизни Петербурга, княгиня окружила себя в Москве людьми творческими и прогрессивными. Литературно-музыкальный салон Волконской был очень популярен, помимо Пушкина его охотно посещали Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Антон Дельвиг, Дмитрий Веневитинов, Владимир Одоевский, Василий Жуковский, Михаил Загоскин, Михаил Погодин, Каролина Павлова, польский поэт Адам Мицкевич, композиторы Александр Алябьев и Алексей Верстовский. Здесь не было места карточной игре и сплетням, регулярно устраивались чтения, концерты и спектакли.

Вяземский вспоминал: «Тут соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли».

26 декабря 1826 года Зинаида Александровна устроила прощальный вечер для своей невестки Марии Волконской, уезжавшей в Сибирь к супругу, декабристу. Это событие вошло в историю и литературу, описано в воспоминаниях самой Марии Николаевны, а также в поэме Некрасова «Русские женщины». Присутствовал на том вечере и Пушкин.

В 1829-м салон прекратил существование: Зинаида Волконская, принявшая католичество, навсегда переехала в Италию.

В дальнейшем особняк не раз перестраивался. Зал, в котором хозяйка радушно встречала главных знаменитостей первой половины XIX века, увы, не сохранился. Сегодня в музее создана экспозиция «Салон княгини Зинаиды Волконской, или «Театр эпохи аристократов». Реплика интерьера конца XVIII — начала XIX столетия в значительной мере воссоздает дух золотого века русской культуры. В экспозицию включены подлинные произведения декоративно-прикладного искусства, мебель, книги с автографами Зинаиды Волконской и ее современников.

В середине XIX века в здании на Тверской началась совсем иная жизнь. На смену аристократии пришли представители молодой российской буржуазии — деловые люди, новоиспеченные «крезы». Многие из них выдвинулись из крепостных крестьян. Свое законное место в истории дворца заняла купеческая Россия. В 1860-е здесь находился пансион Эдуарда Репмана, в котором учились дети богатых россиян. Среди этих питомцев был, к примеру, Алексей Бахрушин, ставший впоследствии знаменитым коллекционером, создателем театрального музея.

Впоследствии домом владели богатейшие купеческие семьи: Носовы, Ланины, Морозовы. А в 1898-м его приобрел Григорий Елисеев. Он основательно переделал здание, приспособив его для своих, связанных с коммерцией, целей. Владимир Гиляровский отмечал, что новый владелец на несколько лет «зашил весь дом тесом». Строительство осуществлял инженер-архитектор Гавриил Барановский. 5 февраля (23 января) 1901 года состоялось торжественное открытие московского магазина Елисеева. Главным входом в него стал арочный въезд, через который когда-то следовали кареты. Комнаты первого и второго этажей превратились в огромный торговый зал, поражавший великолепием — пышной декоративной отделкой, роскошными люстрами и, конечно же, изобилием продуктов и вин. Да и сегодня этот интерьер производит сильное впечатление, а москвичи по-прежнему именуют магазин «Елисеевским». Часть пространства третьего этажа была отведена под шикарные гостиничные «квартиры». Их в 1901-м снимали члены литературно-художественного кружка, клуба московской интеллигенции. Среди них — именитые писатели, актеры и музыканты той поры. Этому периоду посвящен зал музея «Театр эпохи эклектики и модерна».

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: