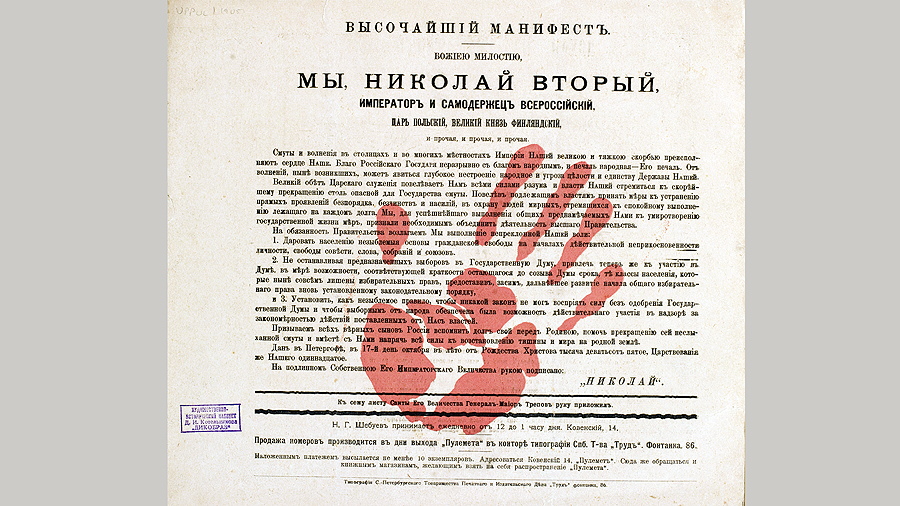

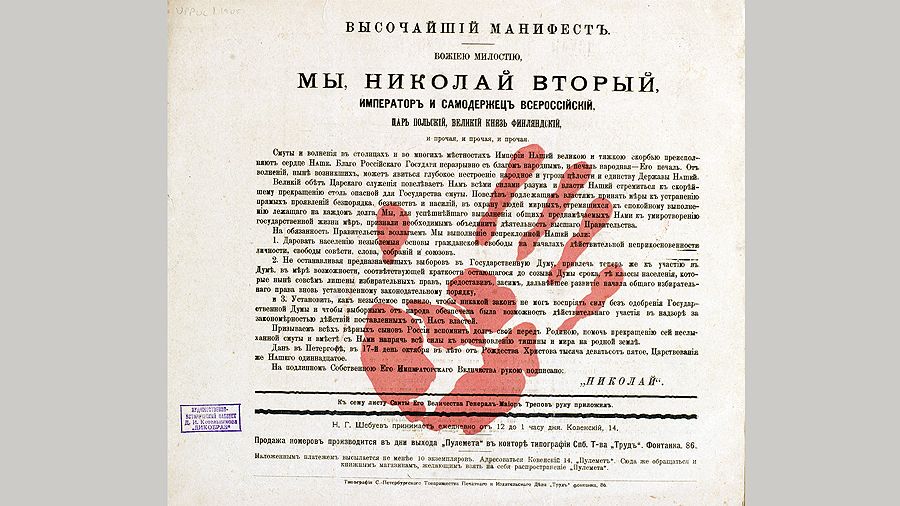

В этот день 120 лет назад, 17 (30) октября 1905 года, император Николай II издал Манифест, означавший, по сути, конец абсолютизма в России.

В частности, провозглашалось: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов... Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы».

Страна становилась на демократический путь, и многим ее гражданам казалось, что это спасет могущественную империю от краха, обеспечит ей развитие и процветание на долгие годы. Но тех, кому были нужны «великие потрясения», подобные перспективы не устраивали.

Массированный удар, нанесенный по России в 1904–1905 годах, организовывался извне. За напавшей на нее Японией стояли Великобритания, США и примкнувшая к англосаксам Франция. Одновременно готовились подрывные операции внутри страны. Как раз перед войной у разрозненных революционных кружков появились вдруг профессиональные схемы конспирации, были отлажены централизованные механизмы побегов из ссылки, способы обеспечения фальшивыми документами. Начали выходить за рубежом и поступать в Россию газеты «Искра», «Революционная Россия», журнал «Освобождение». Мелкие кружки принялись срочно объединяться, возникли партии эсеров, социал-демократов, польских и финских сепаратистов, либеральный «Союз освобождения».

С началом русско-японской все они активизировались, стали получать мощное финансирование через вражеского атташе в Стокгольме полковника Мотодзиро Акаси, а также через американское и британское «Общества друзей русской свободы». Английские спецслужбы последовательно налаживали связи с революционерами, у которых нашлись спонсоры и среди российских промышленников.

Фриц Нейман. «Битва при Мукдене». 1905

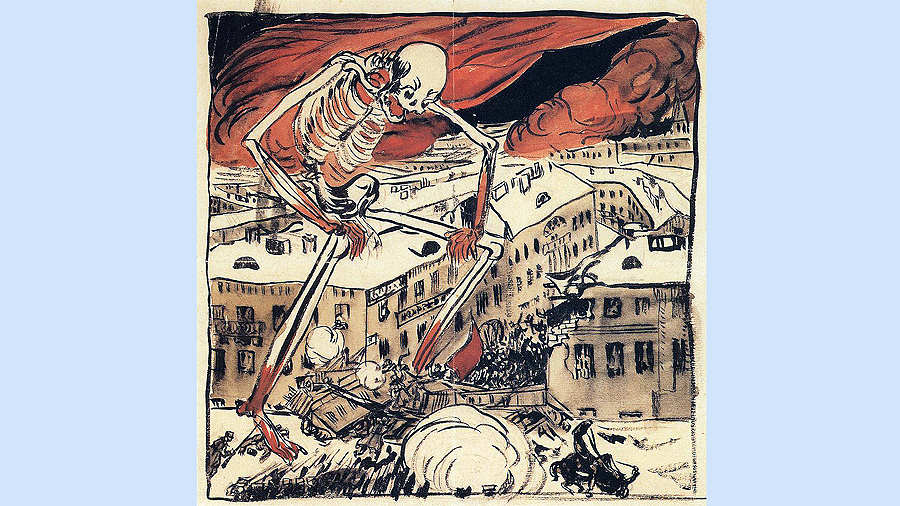

В октябре 1904-го на Парижской конференции в присутствии Акаси разные течения оппозиции согласовали будущие действия и расписали роли. Радикалы устраивали теракты и массовые волнения, а либералы вполне легально осуществляли давление на правительство, опираясь на все те же террористические акции и бунты как доказательство того, что государство близко к развалу, а царская власть оказалась неэффективной. 9 января 1905-го состоялась грандиозная провокация «Кровавого воскресенья», и пожар заполыхал по всей стране.

Войцех Коссак. «Кровавое воскресенье»

В правительстве также имелось сильное либеральное крыло. Возглавлял его председатель Комитета министров Сергей Витте (кстати, двоюродный брат основательницы теософии Елены Блаватской), выдвинувшийся благодаря железнодорожным концессиям и покровительству со стороны варшавского банкира Яна Блиоха. Прежде Витте неплохо проявил себя на постах министра путей сообщения и главы министерства финансов, сделал немало полезного для экономики, хотя и открыл при этом широкую дорогу для иностранных дельцов.

В преддверии войны некоторые шаги премьера выглядели довольно странно: выделялись огромные займы Китаю (в счет контрибуции они уходили в Токио и тратились на вооружение противника); на Ляодунском полуострове строился совершенно незащищенный порт Дальний, впоследствие ставший прекрасной базой для японцев; кредиты русской армии и флоту в то же время сильно урезались, возведение укреплений Порт-Артура осталось незавершенным.

Витте враждовал с министром внутренних дел Вячеславом Плеве. Когда тот погиб в результате теракта, Сергей Юльевич продвинул на его место либерала Петра Святополк-Мирского. В событиях «Кровавого воскресенья» те сыграли весьма двусмысленную роль: должных мер для того, чтобы предотвратить массовые шествия к Зимнему дворцу, не предприняли, Гапона не арестовали, царя об угрозе кровопролития не проинформировали.

Николай II глубоко переживал трагедию, велел создать комиссию из выборных представителей заводов под началом сенатора Михаила Шидловского. Ей надлежало вскрыть причины случившегося 9 января, изучить нужды рабочих, найти возможности улучшить их положение. Император хотел наладить взаимопонимание и с общественностью, издал указ о предоставлении всем подданным права сообщать государю о необходимости тех или иных реформ, обещал создать органы народного представительства: «Я вознамерился привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений».

Готовность царя к сотрудничеству оппозиция восприняла по-своему. Либеральное «Освобождение» взывало: «Белый флаг... символ трусости и слабости... Нужно только навалиться всей силой на колеблющееся самодержавие, и оно рухнет».

На выборах в комиссию Шидловского революционеры протолкнули своих делегатов, а ее превратили в легальный орган для нагнетания недовольства. Началось паломничество видных смутьянов в США — собирали деньги на оружие. Шесть тысяч револьверов доставили в Россию контрабандой, в бочках с маслом, 40 тысяч винтовок закупили в Швейцарии, везли на пароходах «Джон Графтон» и «Сириус». В Японии в лагерях военнопленных активисты американского «Общества друзей русской свободы» вербовали солдат и матросов в ряды революционеров.

В мае 1905 года царь учредил Совет Государственной обороны, во главе которого поставил двоюродного дядю, великого князя Николая Николаевича, профессионального военного. Он стал главной опорой и советником императора, готовившегося противодействовать революционной буре. Совет явно предназначался не для внешней войны: Япония уже надорвалась, на фронте стояли 38 полнокровных русских дивизий, против них всего 20 вражеских, потрепанных и численно ослабленных. Наступление царских войск должно было стать победным, но оно так и не началось.

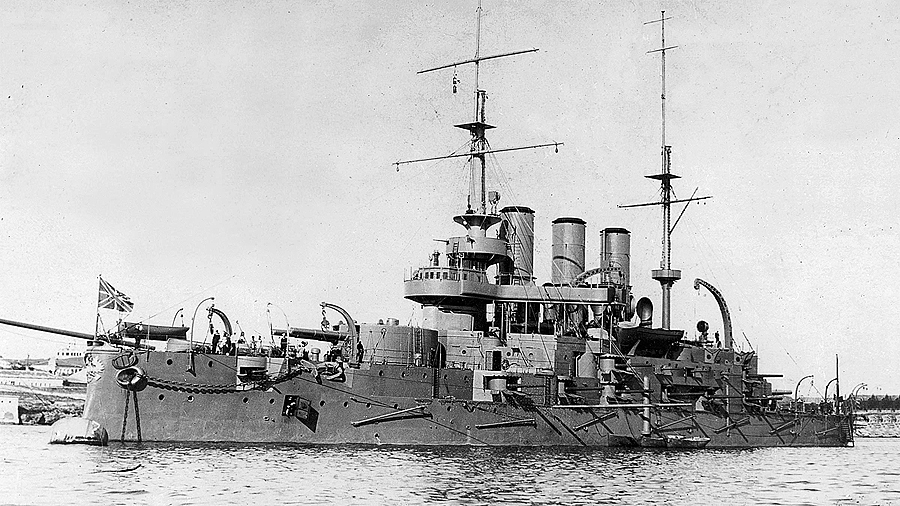

Питавшую армию Транссибирскую магистраль закупорили забастовки. Революционная зараза проникла уже и в вооруженные силы. В июне произошло восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический», к нему присоединились еще три корабля. (Кстати, этим сразу же воспользовалась Англия, потребовала от турецкого султана отменить пункт мирного договора с Россией, запрещавший пропускать в Черное море военные корабли других держав, намеревалась ввести туда британскую эскадру «для охраны торгового судоходства».)

Российскому руководству бунт на «Потемкине» показал: в таких условиях продолжать войну нельзя. Посредничать на переговорах с самураями вызвался президент США Теодор Рузвельт, ведь для его страны ситуация выглядела идеально: позиции русских в Маньчжурии подорваны, а Япония ослаблена, влезла в долги к американцам. На мирной конференции в Портсмуте Россию представлял Витте. Японцы ухватились за мирные предложения с радостью. Уступки нашей страны были минимальными: арендованный Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть Южно-Маньчжурской железной дороги, а из своих земель — только Южный Сахалин, его неприятель захватил напоследок, еще до переговоров. Посланцы микадо выставили было претензии на Северный Сахалин и на 3 млрд рублей контрибуции. Витте склонен был согласиться и с этим требованием, но царь не позволил.

По всем расчетам заключение мира должно было принести успокоение внутри страны — война была одним из главных козырей оппозиции. Как бы не так, она принялась раздувать всеобщее возмущение «позорным миром», выставляла его как доказательство неспособности монарха руководить страной. Николай II не отказался от своих обещаний опереться на общественность, 6 августа издал Манифест об учреждении выборной Государственной думы, однако все политические группировки дружно ее бойкотировали.

В октябре 1905-го разразилась всеобщая стачка, бастовало свыше двух миллионов человек. Либеральное крыло в правительстве насело на государя: спасти положение, дескать, могут только реформы. Самодержец допускал, что в такой ситуации возможен и другой выход — военная диктатура. А Витте убеждал в том, что подавлять беспорядки силой просто гибельно, и разработал проект Манифеста о гражданских свободах.

Сергей Витте на картине И. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения». 1903. Фрагмент

Царь колебался, вызвал в Петербург великого князя Николая Николаевича. Генерал Александр Мосолов вспоминал: консервативная часть правительства восприняла это как знак того, что государь хочет опереться на армию, жесткой рукой навести порядок. Когда же Николай Николаевич прибыл, неожиданно выяснилось, что он... сторонник Витте. Мало того, едва министр двора Владимир Фредерикс заговорил с ним о диктатуре, великий князь в страшном возбуждении выхватил револьвер и объявил: если царь не примет программу премьера, он застрелится прямо на глазах Николая II.

Под таким давлением государь уступил и 17 октября подписал Манифест, даровавший народу те самые «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Объявлялась амнистия политзаключенным, Дума получила законодательные права, и вместе с Государственным советом они превращались в двухпалатный парламент.

Примирения в России это не принесло, напротив, открылись широкие возможности для революции. Теперь смутьяны могли действовать легально, амнистия освободила из тюрем их товарищей. Дарованные свободы позволяли открыто вести агитацию, собирать митинги. Манифест готовился втайне, даже министр внутренних дел узнал о нем только после подписания. Власти на местах и полиция были ошеломлены, не представляли, что им делать при «свободах», запрашивали советов-указаний из столицы, но и там чиновники не могли ничего ответить. Они не знали того, что было заранее известно революционерам. Возглавлявший структуры большевиков на Урале Яков Свердлов еще в сентябре предупредил свою жену о скором переходе на легальное положение. Из-за границы уже в начале года прибыли в Россию Александр Парвус и Лев Троцкий.

Под таким давлением государь уступил и 17 октября подписал Манифест, даровавший народу те самые «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Объявлялась амнистия политзаключенным, Дума получила законодательные права, и вместе с Государственным советом они превращались в двухпалатный парламент.

Примирения в России это не принесло, напротив, открылись широкие возможности для революции. Теперь смутьяны могли действовать легально, амнистия освободила из тюрем их товарищей. Дарованные свободы позволяли открыто вести агитацию, собирать митинги. Манифест готовился втайне, даже министр внутренних дел узнал о нем только после подписания. Власти на местах и полиция были ошеломлены, не представляли, что им делать при «свободах», запрашивали советов-указаний из столицы, но и там чиновники не могли ничего ответить. Они не знали того, что было заранее известно революционерам. Возглавлявший структуры большевиков на Урале Яков Свердлов еще в сентябре предупредил свою жену о скором переходе на легальное положение. Из-за границы уже в начале года прибыли в Россию Александр Парвус и Лев Троцкий.

Опасаясь ареста, они поначалу отсиживались в Финляндии, но как раз накануне 17 октября появились в Петербурге. Троцкому, которого здесь никто не знал, обеспечили возможность выступления на митинге, где он сразу прославился эффектным жестом: разорвал царский Манифест, дескать, подачки не нужны. Был образован Петербургский совет под председательством Георгия Хрусталева-Носаря, а будущий «демон революции» стал его заместителем. Он и Парвус начали массовыми тиражами издавать газеты, завалив ими Санкт-Петербург и Москву.

По городам прошли революционные манифестации. Тут уж пришел черед возмутиться патриотам, которые силились им помешать либо организовывали акции в поддержку царя, а революционеры, в свою очередь, ополчались против них. Сталкивались в жестоких драках стенка на стенку. В Севастополе, Кронштадте, Владивостоке вспыхнули вооруженные мятежи. За месяц после издания Манифеста погибло 1600 человек, 3,5 тысячи были искалечены. Под шумок либералы создали партии умеренных октябристов, радикальных кадетов, легализовались эсеры, анархисты, социал-демократы.

Теперь уже и Витте пребывал в прострации. Он-то видел себя героем, лидером прогрессивной общественности. В США публиковался рисунок, где огромный, как гора, русский премьер, возвращаясь из Америки, несет «свободы» захудалой России. Однако на переговорах с либералами ему откровенно заявляли: проведите выборы в Думу и передайте власть нам, дальше вы будете не нужны. Ну, а революционеры уже разрабатывали планы всеобщего восстания, более чем в 50 городах создали собственные органы власти, Советы. Получила распространение шутка: в стране два правительства — Витте и Носаря, и неизвестно, кто кого арестует.

О таких ли последствиях реформ толковали прежде царю? Как раз подобного государь опасался, когда медлил и колебался с подписанием Манифеста. Наверное, Витте и в самом деле дождался бы того, что петербургский Совет его бы арестовал. Но расхлебывать эту кашу стал сам Николай II, который вывел из паралича бездействующие органы администрации, сменил ряд должностных лиц, поддержал решительного министра внутренних дел Петра Дурново. Доводы сторонников принципа «как бы хуже не вышло» были отброшены. 26 ноября Хрусталева-Носаря арестовали, 3 декабря за ним последовали Троцкий со всем петербургским Советом.

Сделано это было вовремя, уже 7 декабря началось восстание в Москве.

По городам прошли революционные манифестации. Тут уж пришел черед возмутиться патриотам, которые силились им помешать либо организовывали акции в поддержку царя, а революционеры, в свою очередь, ополчались против них. Сталкивались в жестоких драках стенка на стенку. В Севастополе, Кронштадте, Владивостоке вспыхнули вооруженные мятежи. За месяц после издания Манифеста погибло 1600 человек, 3,5 тысячи были искалечены. Под шумок либералы создали партии умеренных октябристов, радикальных кадетов, легализовались эсеры, анархисты, социал-демократы.

Теперь уже и Витте пребывал в прострации. Он-то видел себя героем, лидером прогрессивной общественности. В США публиковался рисунок, где огромный, как гора, русский премьер, возвращаясь из Америки, несет «свободы» захудалой России. Однако на переговорах с либералами ему откровенно заявляли: проведите выборы в Думу и передайте власть нам, дальше вы будете не нужны. Ну, а революционеры уже разрабатывали планы всеобщего восстания, более чем в 50 городах создали собственные органы власти, Советы. Получила распространение шутка: в стране два правительства — Витте и Носаря, и неизвестно, кто кого арестует.

О таких ли последствиях реформ толковали прежде царю? Как раз подобного государь опасался, когда медлил и колебался с подписанием Манифеста. Наверное, Витте и в самом деле дождался бы того, что петербургский Совет его бы арестовал. Но расхлебывать эту кашу стал сам Николай II, который вывел из паралича бездействующие органы администрации, сменил ряд должностных лиц, поддержал решительного министра внутренних дел Петра Дурново. Доводы сторонников принципа «как бы хуже не вышло» были отброшены. 26 ноября Хрусталева-Носаря арестовали, 3 декабря за ним последовали Троцкий со всем петербургским Советом.

Сделано это было вовремя, уже 7 декабря началось восстание в Москве.

Борис Кустодиев. «Москва. Введение». 1905

Но структуры бунтовщиков в Петербурге к тому моменту были обезглавлены. Мятеж в Первопрестольной подавили за две недели. Без жертв, увы, не обошлось: погибло более 1000 человек, из них — 36 полицейских, 28 солдат и много случайных людей.

Однако и это не принесло успокоения в стране. Центром противостояния стала открыто мутившая воду Дума. Разгулялись отряды боевиков. По сути, началась гражданская война. Всюду гремели теракты, «экспроприации». Крестьяне громили помещичьи усадьбы. Эта вакханалия в 1906–1907 годы унесла более 9 тысяч жизней — такую цену пришлось заплатить за либеральные «свободы». И усмирять революцию пришлось все-таки силой. Вместо Витте был назначен энергичный Петр Столыпин. Последовали жесткие карательные меры в сочетании с аграрными и прочими реформами. Пришлось дважды разгонять Государственную думу, менять избирательные законы, отсекая непримиримых. Лишь тогда обстановка в России стабилизировалась, хотя и ненадолго...

Иллюстрация вверху: Илья Репин. «Манифестация 17 октября 1905 года». 1907

Однако и это не принесло успокоения в стране. Центром противостояния стала открыто мутившая воду Дума. Разгулялись отряды боевиков. По сути, началась гражданская война. Всюду гремели теракты, «экспроприации». Крестьяне громили помещичьи усадьбы. Эта вакханалия в 1906–1907 годы унесла более 9 тысяч жизней — такую цену пришлось заплатить за либеральные «свободы». И усмирять революцию пришлось все-таки силой. Вместо Витте был назначен энергичный Петр Столыпин. Последовали жесткие карательные меры в сочетании с аграрными и прочими реформами. Пришлось дважды разгонять Государственную думу, менять избирательные законы, отсекая непримиримых. Лишь тогда обстановка в России стабилизировалась, хотя и ненадолго...

Иллюстрация вверху: Илья Репин. «Манифестация 17 октября 1905 года». 1907

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: