С приходом календарной весны россияне, повинуясь подвижническому рефлексу, засобирались на свои дачные 6 соток.

Для многих горожан, физиологически униженных дикорастущими «человейниками», и эти смехотворные 600 кв. метров почвы до определенного момента считались той самой «пядью земли», которую «мы никому никогда не отдадим».

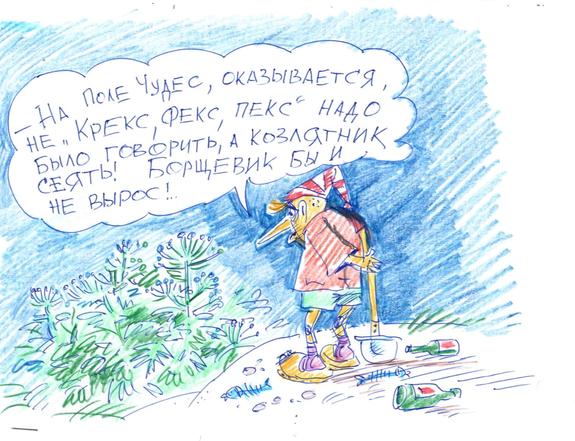

Во всяком случае, дачники свято верили в то, что единственной напастью на территории их маломерной географической собственности может быть лишь давно обрусевший борщевик, разнузданные лопухи вдоль заборов да всеядный колорадский жук. Но... как всегда ошиблись.

Землю — крестьянам?

Идея выделять гражданам участки под личное хозяйство была после войны одобрена лично Сталиным: страна испытывала большие проблемы со снабжением населения продуктами, так пусть, дескать, горожане помогут сами себе, выращивая на загородных грядках традиционные картошку, капусту и огурцы. Задумка прижилась, тем более в обществе, изрядно замордованном чрезмерными «планами», «движениями», «выполнениями и перевыполнениями» и увидевшем во властной инициативе хоть какой-то намек на желанную самостоятельность. И не только экономическую.

Впрочем, оставить свой же собственный посыл без должного внимания власть, конечно, не могла. Потому так странно сменивший Сталина Никита Хрущев, сам будучи по общему развитию все же обычным крестьянином, велел ограничить размер государственного благодеяния именно 6-ю сотками: для большого огорода и небольшого домика, дескать, и этого вполне хватит. Воспрявшие люди несказанно обрадовались и такому подарку: земля ведь выделялась бесплатно!

Вскоре пригородные электрички стали переполняться не только новыми советскими «латифундистами», но и их нехитрым скарбом: бабушкиными перинами, дедушкиными самоварами, трофейными граммофонами, старыми лыжами, огромными семейными кастрюлями для готовки трехнедельной порции заветного борща и многим иным наследственным семейным имуществом. Страна, поверившая властной щедрости, начала массово обживать новые территории...

Труд, труд и ещё раз — труд!

Этот традиционный советский призыв-указание, пожалуй, именно на дачных сотках выполнялся с наибольшей отдачей и любовью: советский человек мог наконец-то что-то сделать именно лишь для себя и своих близких. Дачный труд из рутинной обязаловки превращался не только в труд созидательный, но и полноценный отдых на свежем воздухе: намахавшись лопатой на грядках с будущим сельдереем, так было славно затем после них же распить бутылочку вполне добротной отечественной водочки! И, главное, — после этого от души по-го-во-рить!

Этому дарованному свободомыслию прощались и теснота самого участка (и это в России, где до сих пор миллионы пустующих квадратных километров богатейших земель уныло ждут хозяина? — авт.), и дощатый сортир с выгребной ямой, и одна-единственная колонка с питьевой водой на весь поселок: советские люди — единственная нация в мире, которая бытовые неурядицы могла легко превращать в личные блага. Лозунг «лишь бы не было войны!» был не чьим-то популистским выкриком, но выстраданным душой и телом правилом народа, эту самую войну и прошедшего и выигравшего. В фильме «Москва слезам не верит» это свойство советских людей показано объемно и объективно.

Человек труда — хозяин страны?

В этом тоже некогда советском лозунге сомнительный знак вопроса пришлось ставить уже сегодня. И вот почему.

Сменившие друг друга вожди естественно желали оставить свой заметный след в истории страны. То, что эти следы чаще напоминали болезненные шрамы, никого не интересовало.

И ведь люди действительно пережили многое: волюнтаризм Хрущёва, благодушие Брежнева, самолюбование Горбачева, пьяную разруху Ельцина и т.д. Страна, традиционно затягивая брючные ремни, прошла через чудовищные социальные эксперименты, которые какую-нибудь европейскую провинцию давно бы превратили в пустыню: «освоение целины», «экономную экономику», «трезвость — норма жизни», «приватизация» и т.д.

В этой властной турбулентности удивительным образом сохранились те самые 6 соток «народного счастья», дарованные людям ещё Сталиным, на которых они до сих пор спокойно взращивали кабачки и солили помидоры к новогоднему столу. Почему же «до сих пор»? А вот почему.

Пришла беда откуда не ждали...

В 2023 году в России были приняты «Правила по борьбе с борщевиком», более того — в 2024 году эта инициатива была дружно одобрена и Госдумой в виде уже полноценного законопроекта. Т.н. «борщевик Сосновского» (не имеющий ничего общего с традиционным борщом) — дикорастущий ядовитый сорняк, завезенный в Россию еще при Сталине и одобренный к культивации Хрущёвым как кормовая трава, быстро стал захватывать все свободные земельные наделы, убивая на них и растения, и живность. Не минула эта участь, конечно, и дачные участки. Действенного противоядия против этой безжалостной напасти у современной науки нет до сих пор, потому дружелюбные к своим избирателям депутаты решили в качестве такового предложить новые карательные меры... но лишь против самих дачников!

— «Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением!» — традиционно зашифровал идею глава Комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Если перевести эти бла-бла-бла на язык реальной земной жизни, то транскрипция примет вполне традиционный угрожающий смысл: готовьте очередные бабки, дорогие избиратели-дачники, на новые штрафы из-за того, что кто-то когда-то разрешил завезти на ваши угодья этот сорняк! Так и случилось.

Цифра озвучивалась вполне себе ощутимая: пять тысяч рублей — с того, на чьей «пяди земли» добросовестные контролеры обнаружат этот самый борщевик (Совет Федерации, кстати, ещё в 2020 году был более миролюбив к соотечественникам: предлагал «глушить» дачников за траву-диверсанта штрафами «лишь» в 2–3 тысячи рублей. Но все же — штрафами! Спрашивается — а за что?

Дачники, чьи наделы оказались в оккупации этой ядовитой травы, ведь к ее плодовитости не имеют никакого отношения. Они сами — наиболее пострадавшие в этой «плодово-невыгодной» ситуации! Отвечать сегодня собственным скудным рублем за волюнтаризм кого-то, исчезнувшего в переулках истории Хрущёва, люди, конечно, не согласны.

Тем более что ни одна властная «борщевая» инициатива не пояснила: как именно, кем конкретно и, главное, — на что в этот раз будут тратиться очередные насильно собранные с людей, но уже — миллионы? Ну кроме как на зарплаты и премии самих активистов-контролеров и тех, кому еще будет поручено круглосуточно выискивать вдоль дачных заборов сорняковые вещдоки.

В законодательных верхах этот шанс, очевидно, учли, и вскоре прилавки газетных киосков и различные сайты стали полниться всевозможными «успокоительными» методичками, написанными учеными аграриями.

— «Июль и август — месяцы активного цветения борщевика. Большая часть ядовитых веществ фуранокумаринов локализована в наземных частях растения. Даже незначительные попадания сока на кожу, как и воздействие света на ней, вызывают сильные ожоги с волдырями. Аэрозольные частицы могут вызвать отек гортани и верхних частей пищевода!», — заботливо предупреждают скороспелые брошюры. (Можно и, наверное, нужно было написать более лаконично: «Граждане, не вздумайте даже приближаться к зарослям борщевика, и не хватайте его голыми руками!» Но...)

Тут же следом отчаянным садоводам все же предлагаются методы самостоятельной борьбы с травяным злодеем: «...При единичных случаях нужно проводить ручную (? — АН) прополку, подрезать (? — АН) корни и скашивать (? — АН) наземную часть растения!» Пардон-с, а как же тогда «незначительные попадания сока на кожу? Сильные ожоги с волдырями? Отек гортани и верхних частей пищевода? Ведь именно все эти неприятности как раз и последуют аккурат сразу после «ручной прополки»...

Очевидно, эта смысловая неловкость тоже была рассмотрена в неведомых инстанциях, и далее терпилам-дачникам предлагается еще один, очевидно, более гуманный способ борьбы со стойким противником. Какой же?

— «В ранний период развития (? — АН) растений — химическая обработка баковой смесью на основе изопропиламинная соли глифосата и диметиламинной соли в дозе 5 кг/га».

— «Ну так бы сразу и сказали!» — одобрительно буркнет дачник Василий и тут же пошлет супругу Зинаиду в сараюшку, где у него «по случаю», конечно, стоят загодя припасенные ёмкости с «баковой смесью» рекомендованных нам солевых растворов: «— Ты только, дорогая, точно отмерь дозу: 5 кг на га! Ни больше, ни меньше! Главное не перепутай банки со смесью: в тех, что под лавками стоят у меня, например, бражка поспевает! И не забудь проверить: у нас сорняк, что за сортиром колосится, еще на «раннем периоде» или уже вошел в «подростковый возраст»?

Впрочем, все многословные методички (проверено лично — авт.) традиционно заканчиваются одним и тем же предостережением: «Если собственник самостоятельно не может избавиться от ядовитого сорняка (кто бы сомневался? — АН) и обращается, например, в органы местного самоуправления (а куда же бедолаге еще обращаться? — АН), то ему придется возместить работы муниципалитета после окончания работ!» (Ценники, конечно, будут рисоваться в самом «органе местного самоуправления»? — авт.)

И снова вопросы к исполнительным и законодательным властям: а почему за траву, которая когда-то была одобрена к повальному греховодному размножению официальной государственной властью, сегодня должен отвечать садовод, т.е. самый бесправный участник этого процесса, а не власть сама? Например, тот самый муниципалитет, который с ботаническим любопытством молча наблюдал (и наблюдает), как обильно зарастают его же территории сорными травами?

Привыкли руки к топорам!

А пока соответствующие инстанции готовят традиционные отписки на эти неучтивые народные вопросы, дачникам предлагаются дополнительные методы схватки «один на один»:

— «Выкопать растения с корнями на глубину не менее 15–20 см (? — АН), после чего сорняки сжечь!» Либо — «Накрывать полностью всходы сорняка, например, плотной черной пленкой на протяжении 2-х лет подряд». М-да...

Интересно, а сами авторы этих инструкций после написания и получения авторских гонораров хоть раз перечитывают свои труды в поисках их практического смысла? Скорее всего — нет, т.к. тут же дают еще один, самый радикальный совет тем, кто в течение 2-х лет согласен скупать на ближайших строительных рынках рулоны «чёрной плотной плёнки»:

— «Вытеснить (! — АН) быстро разрастающийся сорняк, например, кострецами (любой вид) или козлятником (галегой)!».

P.S.

Пришла весна. Настало лето: спасибо партии за это...

Стоп! На этой высокой дуэльной ноте словесную нудистику прекращаю: нужно успеть встать в очередь за вновь рекомендованными противосорнячными доступниками. А то, неровен час, и их, доведенные до полной ботанической ненависти, дачники расхватают полностью. Граждане, кто последний за «козлятником»?

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: