«До войны папа был штурманом — ходил в загранку».

Лариса Лужина Ирина Семина

Лариса Лужина Ирина Семина«До войны папа был штурманом — ходил в загранку. И однажды привез в подарок плюшевого мишку. Сперва с ним играла сестра Люся. В блокаду ее не стало, а мишка «выжил», попал со мной в Сибирь в эвакуацию, потом в Таллин. А когда я поступила во ВГИК, он остался в Таллине — я отдала его двоюродным сестрам. С одной из них он переехал в Германию. Десятилетия спустя, к моему юбилею, Первый канал нашел мишку в Берлине. Для меня он символ Победы — самая дорогая реликвия», — накануне Дня Победы актриса рассказала, как ее семью затронула война.

На съемках картины «На семи ветрах» в Ростове-на-Дону была построена натурная декорация — дом на берегу реки, который то рушили, то снова восстанавливали. А я под пулями бегала по этой декорации. Мы снимались без дублеров — на этом настаивал Станислав Иосифович Ростоцкий. Но сам же он и пострадал — ему раскаленная гильза от холостой пули попала за шиворот. Он сначала прыгал от боли, а потом закричал диким голосом. Но Ростоцкий хотел снимать настоящее, правдивое кино, ведь сам прошел эту войну. История, рассказанная в картине, — его история. А я, погрузившись в атмосферу фильма, думала о своем отце, который эту войну не пережил…

Я недавно узнала: научно доказано — человеческая память ведет свой отсчет примерно с четырех лет. Война началась, когда мне было два года, а значит, мои воспоминания об этом времени, скорее всего, основываются на рассказах мамы.

— А что вам вспоминается из ее рассказов?

— Родители моего отца маму не принимали, потому что у него была другая невеста. Папа из морской династии и должен был жениться на дочке какого-то капитана. А когда отец влюбился в девушку с ребенком (мою будущую маму), семья, конечно, была против. Впервые мама выскочила замуж рано — в шестнадцать, прибавив себе в документах два года. Первый ее ребенок, мальчик, умер сразу, а когда она познакомилась с моим будущим отцом, у нее уже была дочка Люся. Но, вопреки воле родителей папы, они поженились. В 1939 году появилась я, но бабушка с дедушкой ни маму, ни меня так и не приняли. После войны мы лишь подружились с папиной сестрой Лизаветой…

С Тамарой Макаровой и Сергеем Герасимовым на Неделе советских фильмов в Иране. 1963 г. из личного архива Ларисы Лужиной

С Тамарой Макаровой и Сергеем Герасимовым на Неделе советских фильмов в Иране. 1963 г. из личного архива Ларисы ЛужинойА до войны в Ленинграде с нами в квартире на Нарвском проспекте, 49 жила бабушка, которую я толком и не помню, — видимо, мамина мама. Она погибла в первые дни бомбежек. Они спустились во двор, чтобы собрать каких-то дровишек на растопку, и тут началась воздушная тревога. Мама услышала бабушкин окрик «Ложись!», обе припали к земле. Раздался близкий взрыв: бомба упала в соседний двор. Когда закончилась воздушная тревога, мама поднялась, а бабушка так и осталась лежать — в нее попал осколок… Потом начался голод. Как меня выходила мама, как прокормила — даже не представляю. А вот Люся, моя сестричка — старше на три года, — не выжила. Думаю, что ее не стало в 1942 году, как и папы.

— При каких обстоятельствах погиб ваш отец?

— Папа был штурманом дальнего плавания, а когда началась война, его призвали в ополчение в береговую артиллерию — защищать форт «Серая Лошадь». Его там ранило, но, видимо, не очень тяжело, потому что на поправку его привезли не в госпиталь, а домой в Ленинград. Но какое могло быть выздоровление дома без еды, без тепла? И от истощения папа умер в феврале 1942 года. Моя бедная мама завернула мужа в одеяло, зашила и спустила к парадному. Периодически приезжал грузовик, собирал покойников и увозил на Пискаревское кладбище...

Мама работала на «Красном тре- угольнике» — это очень известный завод, — где получала свои 250 граммов хлеба, которые приносила домой и делила на нас троих. Когда отца свезли на «Пискаревку», она подняла его подушку, под которой обнаружила кусочки хлеба, что она ему давала. Он их не съедал, а оставлял для меня — «для любимой Ларочки»… Может быть, эти сухарики меня и сохранили? Кто знает...

Ни мама, ни я не знали места захоронения отца. Но спустя 70 лет Господь тайну мне открыл — я эту историю рассказываю как пример настоящего чуда! Я знала, что папа — на Пискаревском кладбище, но там великое множество братских могил, как отыщешь? К очередному моему юбилею, кажется 75-летию, Первый канал снимал обо мне документальный фильм. И, вспоминая родителей, я планировала поклониться Вечному огню на «Пискаревке». Когда мы со съемочной группой уже были на кладбище, ко мне подошла женщина: она меня узнала и поинтересовалась, что мы здесь делаем.

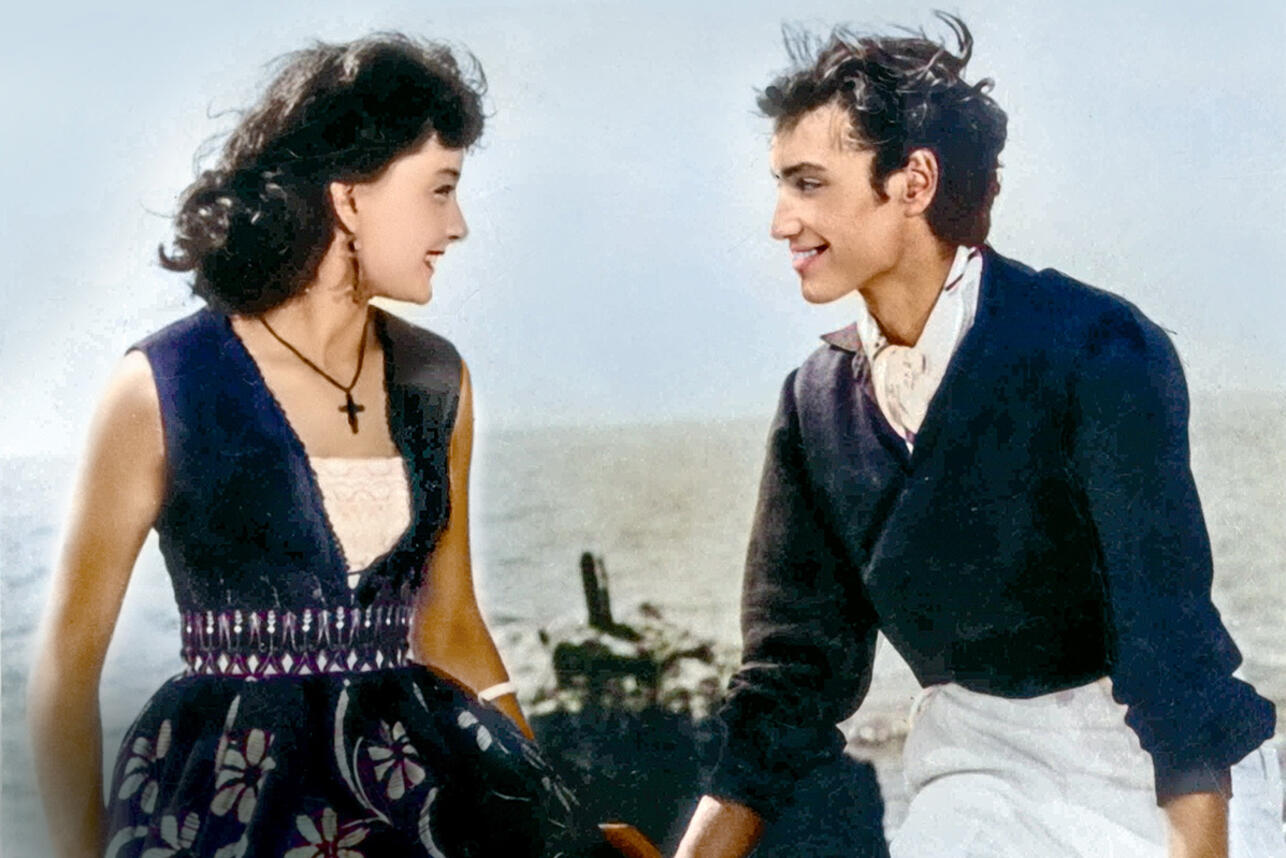

«С Тихоновым поначалу мы не очень ладили, не чувствовала я партнерского плеча — и в итоге «посыпалась» без поддержки. Но к концу съемок у нас сложились хорошие рабочие отношения» С Вячеславом Тихоновым в фильме «На семи ветрах» РИА НОВОСТИ

«С Тихоновым поначалу мы не очень ладили, не чувствовала я партнерского плеча — и в итоге «посыпалась» без поддержки. Но к концу съемок у нас сложились хорошие рабочие отношения» С Вячеславом Тихоновым в фильме «На семи ветрах» РИА НОВОСТИИнтересный факт

Фильм «На семи ветрах» вышел на экраны 8 мая 1962 года, и в прокате его посмотрело 26,8 млн зрителей. Интересно, что сценарист Александр Галич написал для картины стихи к вальсу, который исполняет Вячеслав Тихонов. Фильм был представлен на Каннском кинофестивале, где исполнительница главной роли произвела фурор.

Я рассказала, что тут захоронен мой папа, но в какой из братских могил — не знаю. Тут женщина представилась. Оказалось, она администратор мемориала Пискаревского кладбища. «Когда погиб, знаете?» — спросила она. «По моему запросу пришла справка, что в конце февраля 1942 года», — ответила я. Она указала рукой вниз по лестнице от Вечного огня: «Вот там они похоронены». Я, волнуясь, спустилась. Пошли таблички: «Март 1942 года», «Февраль 1942 года». Я пошла вдоль захоронений. И замечаю, что надо мной кружит чайка. Там вообще-то чаек много, но одна будто сопровождает меня. Сердце затрепетало, я ясно почувствовала: это знак. А «Лариса» в переводе с греческого — «чайка». И я пошла за этой птицей, следуя взглядом за ее полетом.

Чайка приземлилась на одной из могил. Уже все понимая, я подошла. Птица взлетела, и мне показалось, будто на этом месте на фоне черной, только освободившейся от снега земли распустился какой-то первоцвет — подснежник или крокус. На этой могиле я и оставила свои гвоздики… Прошло дня три, раздается звонок от сотрудницы мемориала, которой я оставила свой телефон: «Лариса Анатольевна, мы нашли вашего папу…» И оказалось, что он захоронен именно в этой могиле, которую указала мне чайка. Вот такое чудо! В архиве «Пискаревки» сохранилось имя отца — Анатолий Иванович Лужин, — значит, информация точная. Представляете, в те страшные голодные дни сотрудники кладбища продолжали вести записи о покойных, думали о будущем и сохранили этот архив! И теперь я каждый год приезжаю на «Пискаревку» и иду с цветами к конкретной братской могиле.

— Получается, блокаду пережили только вы и мама...

— Жалею, что не расспрашивала маму о войне, о ее молодых годах, но не хотелось лишний раз ее ранить. Я так понимаю, что прожила она не очень счастливую жизнь. С папой поженились в 37-м, а в 42-м его уже не стало. Пять лет счастья всего. Двоих детей потеряла… Замужем больше не была — так, случайные мужчины, которые периодически появлялись в ее жизни. Когда я была подростком, осуждала маму за это. А стала взрослой — поняла: а что ей было делать? Молодая же женщина. В Таллине, куда мы переехали после войны, у нее был даже немец — военнопленный.

Он приходил к нам в гости. А мы, дети, в то время развлекались тем, что бегали по улицам и дразнили немецких пленных, которых водили на работы колоннами. Мы бежали за ними и кричали вслед: «Айн, цвай, драй, фриц, не отставай, котелок держи на пузе, кашу уплетай!» — кидали в них камнями… До сих пор вспоминаю это со стыдом. Обуви нормальной ни у кого не было, мы носили босоножки на деревянной подошве, и от нашего бега по таллинским мощеным улицам разносилось цоканье, как от табуна лошадей. А мамин немец был врачом по специальности. Хороший такой дядька — подарил мне куклу и мячик резиновый.

«Мы снимались без дублеров, бегали под холостыми пулями — на этом настаивал Станислав Иосифович Ростоцкий. Он хотел снимать настоящее, правдивое кино, ведь сам прошел эту войну» В фильме «На семи ветрах». 1962 г. РИА НОВОСТИ

«Мы снимались без дублеров, бегали под холостыми пулями — на этом настаивал Станислав Иосифович Ростоцкий. Он хотел снимать настоящее, правдивое кино, ведь сам прошел эту войну» В фильме «На семи ветрах». 1962 г. РИА НОВОСТИ— А в эвакуацию вас куда привезли?

— В 44-м году, когда блокаду прорвали, нас с мамой эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. Ленинградцев распределяли так: на каждой большой станции из поезда высаживали 10—15 человек, и их уже «разбирали» местные по домам. Нас с мамой высадили в Ленинске-Кузнецком. Все постепенно разошлись, а мы так и остались стоять, к нам почему-то никто не подошел... Потом женщина, приютившая нас, вспоминала: «Я уже уходила со станции, когда обернулась и вдруг увидела женщину с маленьким ребенком — девочкой, огромные глаза которой были полны слез…» У нее тоже дочка была, и она нас забрала к себе. В этом городе мы прожили всего год — встретили победный

1945-й. Мама устроилась работать на мясокомбинат, а меня отправили в детский садик при нем. И вот под Новый год предприятие организовало для детей елку. По традиции мы по очереди взбирались на скамеечку и читали кто что. Я выучила Твардовского «Рассказ танкиста»: «Был трудный бой. Все нынче, как спросонку, / И только не могу себе простить: / Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, / А как зовут, забыл его спросить…» Видимо, актерские способности во мне уже тогда заговорили, потому что мое исполнение оценили, и в качестве подарка я получила… котлету! И мои внуки потом это стихотворение в начальной школе читали и рассказывали историю про свою бабушку, которая в войну заработала за его исполнение котлету.

«Ростоцкому важно было полюбить свою героиню, потому что, если он не был влюблен, не мог работать. Даже его супруга об этом говорила» Со Станиславом Ростоцким (справа от Ларисы Лужиной) на фестивале в Карловых Варах. 1962 г. из личного архива Ларисы Лужиной

«Ростоцкому важно было полюбить свою героиню, потому что, если он не был влюблен, не мог работать. Даже его супруга об этом говорила» Со Станиславом Ростоцким (справа от Ларисы Лужиной) на фестивале в Карловых Варах. 1962 г. из личного архива Ларисы Лужиной— После войны вы общались с семьей, приютившей вас?

— Мама переписывалась с ними долго. И одно письмо мне запомнилось. «Женя, — писала наша благодетельница маме, — недавно к нам привезли новый фильм «Небо со мной», и когда мы с дочкой пошли его смотреть, я увидела тебя на экране!»

— Вы так с мамой были похожи?

— В этом фильме Валерия Лонского я играю одну женщину в разные периоды ее жизни. И в моей повзрослевшей героине наши друзья и узнали мою маму.

— В июле 45-го вас привезли обратно в Ленинград — к закрытым дверям вашей квартиры…

— Да, мы приехали в Ленинград, а наша квартира оказалась занята, нас даже на порог не пустили.

— И куда вы пошли?

— К тете Ане. Ее бывший муж Карл — мамин родной дядя — брат ее отца Адольфа Густава Трейера. Карл Трейер был настоящим старым большевиком — он еще Зимний брал! После его направили для установления советской власти в Эстонию, в Таллин. Но супруга, коренная петербурженка, в Эстонии не прижилась, и когда не стало их общей дочери, она сказала: «Карл, я здесь жить не могу — возвращаюсь в Ленинград». А дядя вернуться не мог — он одно время прокурором города был. С Анной развелся и позднее женился на эстонке Велли…

С Игорем Ледогоровым в фильме «Небо со мной». 1974 г. Мосфильм-инфо

С Игорем Ледогоровым в фильме «Небо со мной». 1974 г. Мосфильм-инфоТак вот, когда мы остались в Ленинграде без квартиры, тетя Аня взяла нас к себе, она жила на Каменноостровском (тогда Кировском) проспекте, сейчас в этом доме частную гостиницу сделали. У тети Ани была малюсенькая квартирка, поэтому она написала дяде Карлу, что Жене с Ларисой жить негде, и он пригласил нас к себе в Таллин. Дядя занимал высокую должность, у него была большая четырехкомнатная квартира. Нас поселили в малюсенькой семиметровой комнате, которая когда-то предназначалась прислуге. В других комнатах жили родители Карла, сам дядя с женой, ее взрослая дочь от предыдущего брака и усыновленный дядей Карлом и тетей Аней сын Алик — он до сих пор живет в Таллине. Мы жили дружно. А когда умерли мои прабабушка и прадедушка, которых я почему-то звала дядя Август и тетя Екатерина, мы с мамой заняли их комнату.

— В Таллине вы и окончили школу, параллельно занимаясь в драмкружке.

— Да, вел его Иван Данилович Россомахин. Он работал в Русском драматическом театре в Таллине, потом уехал в Ленинград — был у Товстоногова вторым режиссером. Моими партнерами по кружку были Володя Коренев и Игорь Ясулович. Так распорядилась судьба, что все мы учились в одной школе № 32, после того как женскую школу объединили с мужской, — до седьмого класса обучение было раздельным. Володя Коренев пришел к нам только в десятом классе и сразу сел со мной за одну парту.

— Он уже тогда производил на девушек такое впечатление, как позднее Ихтиандр, которого он сыграл?

Таллин, 1960-е гг. из личного архива Ларисы Лужиной

Таллин, 1960-е гг. из личного архива Ларисы Лужиной— Да, Володя такой же был красивый, как Ихтиандр, высокий. Но мы, девчонки, голову не потеряли — у нас все ребята были симпатичные. Правда, Володя был еще и очень умный, начитанный. Его папа, Борис Леонидович Коренев, был контр-адмиралом, участником войны. У Володи была сестра Наташа — тоже красавица, голубоглазая, темноволосая. Я не знаю, куда она пропала, с тех пор я о ней ничего не слышала. Годы спустя Коренев рассказывал, что в драмкружок его привела я, потому что не хватало мальчиков. Я этого не помню, но не исключаю. Еще Виталик Коняев занимался в этой же театральной студии, он потом артистом Малого театра стал. С Виталием мы в 1964 году сыграли в картине «Тишина». А с Володей Кореневым спустя полвека тоже снялись в нескольких картинах, даже играли супругов.

— Влади*мир Коренев после школы поступил в ГИТИС, Игорь Ясулович — во ВГИК к Михаилу Ромму. А почему вы оказались у Сергея Герасимова?

— Все случайно. Во ВГИКе на режиссерском училась фронтовичка из Эстонии Лейда Лайус. Студенткой она проходила летнюю практику на Таллинской киностудии на фильме «Незваные гости» Игоря Ельцова. Она меня приметила где-то на улице и пригласила в массовку — так мы и познакомились. Это был мой дебют в кино. Картина имела успех, меня заметили, и режиссер Герберт Морицевич Раппапорт пригласил меня на одну из главных ролей в картину «В дождь и в солнце». Латышская актриса Иева Мурниеце играла главную положительную женскую роль, а я — отрицательную. С нами там и начинающий Коля Сличенко снимался — ох и красивый был, белозубый! А как пел и играл на гитаре!

Когда после практики Лейда Лайус вернулась во ВГИК, узнала, что Сергею Герасимову, который набрал летом мастерскую, не хватает на курсе одной девушки. Оля Красина без разрешения мастера согласилась сниматься на «Ленфильме» в картине «Пиковая дама» в роли Лизы. И Сергей Аполлинариевич ее отчислил. Лейда же пошла к Герасимову и сказала, что в Таллине есть подходящая девочка для его курса, показала ему мою фотографию из «Незваных гостей». А я там оголенная, затянута в платье с разрезом выше некуда. Длинные волосы, челка, как у Марины Влади*… И Сергей Аполлинариевич ответил: «Я по фото не понимаю, пусть приезжает, я на нее посмотрю». Тогда Лейда стала писать, звонить на Таллинскую киностудию: «Командируйте Лужину в Москву». И все обстоятельства сошлись — будто нарочно! В это время меня пригласили к Леониду Лукову на фотопробы в картину «Две жизни». Я их не прошла — казалась в кадре слишком молодой. Взяли Маргариту Володину.

Но в то же время ассистенты Алова и Наумова приехали в Таллин подбирать актеров для картины «Мир входящему». Пригласили и меня — мне пришла телеграмма с «Мосфильма» с вызовом на пробы. И вот за счет киностудии я и приехала в Москву. Меня поселили в гостиницу «Украина». А в крыле этой же высотки жили Герасимов с Макаровой! И мой просмотр состоялся у них дома. Я читала стихи, прозу, потом они со мной беседовали. Квартира была большая, со вкусом, но я тогда запомнила лишь большой стеклянный круглый аквариум, наполненный сухими розами. Это Тамара Федоровна собирала головки от роз. Теперь у меня тоже дома интерьер украшает стеклянная ваза, наполненная высушенными цветами... Так я оказалась во ВГИКе. А если бы поступала на общих основаниях, скорее всего, и не прошла бы…

С мамой (слева) на кондитерской фабрике. Конец 1950-х гг. из личного архива Ларисы Лужиной

С мамой (слева) на кондитерской фабрике. Конец 1950-х гг. из личного архива Ларисы ЛужинойИнтересный факт

Не поступив в театральный в Ленинграде, Лариса вернулась в Таллин, и мама ее устроила на кондитерскую фабрику «Калев». Новенькую девушку поставили «на зефир» — работницы целыми днями вручную давили крем на бумагу и убирали на ночь в сушильный шкаф. С тех пор актриса терпеть не может зефир. Год спустя Ларису устроили секретарем к министру здравоохранения Эстонии. Но и там она надолго не задержалась — пошла работать манекенщицей в только что открывшийся Таллинский дом моделей.

— Вы сразу остались в Москве или сперва поехали домой?

— Я осталась, было уже начало учебного года. Меня определили в общежитие, и там ко мне очень доброжелательно все отнеслись. Особенно ребята со сценарного факультета: стали за мной ухаживать, помогли сдать общеобразовательные предметы. Когда писала сочинение, они утащили мою тетрадку из аудитории и исправили ошибки.

— Вы только начали учиться, как вас пригласили на съемки фильма «На семи ветрах». Вашу предшественницу Герасимов за это отчислил!

— А меня, наоборот, Сергей Аполлинариевич сам и пристроил в эту картину. Он в это время начал снимать двухсерийный фильм «Люди и звери» и всех, кроме меня, занял в этой работе — студенты-режиссеры помогали ему снимать, а играли Тамара Федоровна и мои однокурсники-артисты: Жанна Болотова, Сережа Никоненко, Таня Гаврилова — весь курс был занят.

— А вам роли не нашлось?

В фильме «Жизнь на грешной земле». 1973 г. Мосфильм-инфо

В фильме «Жизнь на грешной земле». 1973 г. Мосфильм-инфоИнтересный факт

В фильмографии Ларисы Лужиной много военных драм: «Человек не сдается», «На семи ветрах», «Доктор Шлютер», «Любовь Серафима Фролова», «Небо со мной», «Охота на гауляйтера» и другие. Лариса Лужина: «Пятисерийный фильм «Встречи» тоже снимался в Германии. Моя героиня — русская коммунистка Татьяна, которая влюблена в немца, переходящего в войне на сторону СССР. Я играла на немецком языке, и мой акцент был допустим, так как моя героиня — русская».

— Не нашлось. Но Герасимов был художественным руководителем одного из объединений Киностудии имени Горького. Под его началом Ростоцкий начал снимать «На семи ветрах». И Сергей Аполлинариевич обратился к нему: «Слушай, Стасик, есть девочка, которая подходит тебе на главную роль. Попробуй ее». А Станислав Иосифович к тому времени уже серьезные пробы на роль героини провел и фактически определился. А тут меня привели на кинопробы и сразу утвердили.

— Ростоцкий рассказывал свои военные истории, когда готовил вас к роли?

— Он рассказывал, да. История, описанная в сценарии, действительно произошла с ним. После ранения он лежал и умирал в кювете. Остальные ушли вперед, а его потеряли… Он уже прощался с жизнью, когда его стоны услышал какой-то проходящий мимо солдат. И на себе притащил его в лазарет. Там Ростоцкому ампутировали ногу, а ухаживала за ним после операции то ли санитарка, то ли медсестра. И она рассказала ему свою историю: у нее жених на фронте, и она не знает, жив ли он… Станислав Иосифович потом этой историей поделился с Александром Аркадьевичем Галичем — они дружили, — и родился сценарий.

— А с Тихоновым вы познакомились на совместных пробах или уже на съемках?

— Нет, проб у нас с ним не было. В это время как раз вышла картина с Тихоновым «Две жизни», в которую я не прошла. Вячеслав Васильевич был очень популярен и держался на съемках соответствующе — очень отстраненно, даже надменно. Весь из себя «белый офицер». Поначалу мы не очень ладили, не чувствовала я партнерского плеча — и в итоге «посыпалась» без поддержки. Ростоцкий тоже был недоволен, он меня долго не принимал, так как хотел снимать другую актрису. Меня ему навязали — и у нас ничего не получалось. Меня выкрасили в блондинку, что мне совсем не шло. Замечательный оператор Вячеслав Михайлович Шумский, прекрасно относившийся ко мне, ничего с моим образом не мог в кадре сделать. И Ростоцкий испугался, что я не справлюсь, сказал Герасимову: «Хочу заменить героиню!»

«С Володей мы познакомились еще в школе — вместе занимались в драмкружке. Он был такой же красивый, как Ихтиандр, высокий. А спустя полвека мы снялись с ним в нескольких картинах, даже играли супругов» Анастасия Вертинская и Владимир Коренев в фильме «Человек-амфибия». 1961 г. Sovkinoarchive/Vostock Photo

«С Володей мы познакомились еще в школе — вместе занимались в драмкружке. Он был такой же красивый, как Ихтиандр, высокий. А спустя полвека мы снялись с ним в нескольких картинах, даже играли супругов» Анастасия Вертинская и Владимир Коренев в фильме «Человек-амфибия». 1961 г. Sovkinoarchive/Vostock PhotoСергей Аполлинариевич попросил показать отснятый материал. А посмотрев, сказал: «Чего ты ее выкрасил-то в блондинку? Давай обратно в натуральный цвет! Все нормально будет. Не забывай, она первокурсница. Ты сам виноват — плохо с ней работаешь!» А Тамара Федоровна Макарова написала мне письмо — как актриса, как учитель, как мать. Она говорила о том, что раз уж утвердили на роль, нужно быть уверенной в себе. Надо работать над образом, над биографией роли. Нужно представить, кто родители твоей героини, откуда она родом, придумать предысторию. И я нафантазировала, что моя Светлана из Влади*востока, откуда едет в Ростов-на-Дону и в пути заболевает тифом… И помогло — спасибо Тамаре Федоровне!

К концу съемок и с Ростоцким, и с Тихоновым у нас сложились хорошие рабочие отношения. Конечно, все от режиссера зависело. Он должен был ко мне проникнуться каким-то чувством. Ростоцкому важно было полюбить свою героиню, потому что, если он не был влюблен, не мог снимать. Даже Нина Евгеньевна Меньшикова, его супруга, об этом говорила: «Если Стасик приходит домой после съемки и у него горит глаз, значит, все нормально, значит, он влюбился!» Она ему это прощала, потому что знала: романы только на время съемок.

— Еще одна важная военная картина, я бы даже сказал, киноэпопея в вашей биографии — фильм «Доктор Шлютер». Почему вообще вы оказались в немецком проекте?

— Однажды мне позвонили и сказали: «Приезжайте на Киностудию Горького, немцы хотят пригласить вас на съемки». Мне дали сценарий, переведенный на русский язык, — пять серий. История жизни двух женщин, матери и дочери. Предполагалось, что я сыграю в первых двух сериях Еву — мать. Я понятия не имела, почему выбрали меня. Потом выяснилось, что режиссер Ахим Хюбнер очень долго не мог найти героиню. Уже съемки начались, а главной актрисы все не было. Но однажды они с женой по телевизору увидели фильм «На семи ветрах». И режиссер сказал: «Вот такая мне и нужна Ева». За мной приехали в Москву и утвердили без всяких проб. Таким образом я, единственная русская, оказалась в немецкой группе.

— Как вы общались, к вам был приставлен переводчик?

«С Виталиком Коняевым мы вместе занимались в той же школьной театральной студии, он потом артистом Малого театра стал» С Виталием Коняевым в фильме «Тишина». 1963 г. Мосфильм-инфо

«С Виталиком Коняевым мы вместе занимались в той же школьной театральной студии, он потом артистом Малого театра стал» С Виталием Коняевым в фильме «Тишина». 1963 г. Мосфильм-инфо— Переводчица была, полька. Знала русский, но говорила очень плохо. А я, не зная немецкого, играла немку.

— Потом вас кто-то дублировал?

— Да, очень хорошая немецкая артистка. Но я сама в кадре произносила весь текст на немецком, чтобы на озвучании была полная совместимость. Снимали в Бабельсберге, там студия «Дефа» находится. Я жила сначала в Берлине на нашей стороне, а потом на вилле под Бабельсбергом — это была Западная Германия. И тут уже был шлагбаум, который охраняли парни с автоматами, с овчаркой. Туда ко мне никого не пускали, кроме режиссера и сценаристов, у которых были спецпропуска.

— Вы могли выйти в город?

— Могла выйти, только ходить было некуда — сельская местность. Рядом лишь небольшой городок, до которого пешком далеко. Смотрю, все ездят на велосипедах, попросила себе тоже. Мне выдали старый велосипед, у которого фара не работала. А в Германии же дисциплина строгая, и меня за эту негорящую фару все время штрафовали на 5 марок. Я директору картины сказала: «Не буду платить — сами оплачивайте!» Ведь все мои гонорары забирал «Мосфильм».

С Леонидом Куравлевым в фильме «Любовь Серафима Фролова». 1968 г. Мосфильм-инфо/Legion-media

С Леонидом Куравлевым в фильме «Любовь Серафима Фролова». 1968 г. Мосфильм-инфо/Legion-media— А я думал, вы подзаработали за границей…

— Как бы не так. У меня ставка была 500 марок съемочный день. А наш «Мосфильм» был должен студии «Дефа» деньги за предыдущую совместную картину…

— И вашим гонораром отрабатывали?

— Да. Мне платили всего 30 марок суточных и 25 марок за съемочный день в Москве. Помню, Вася Ливанов с театром приехал в Потсдам на гастроли. Труппа жила в нашей же гостинице в Бабельсберге. И Вася, узнав, сколько мне платят, утешал меня, приговаривая «девочку обидели», — сам он получал 160 марок за спектакль.

В «Докторе Шлютере» я снималась года три и ничего не заработала. В первых двух сериях играла Еву, а в следующих — ее дочь Ирену. Сперва режиссер планировал в роли дочери снимать другую актрису. Но группе понравилась моя работа, и они меня оставили, только коротко подстригли и выкрасили в блондинку… Продолжение мы даже на Байкале снимали. В общем, работа мне нравилась. Но обидно, что фильм не увидели советские зрители. У нас его показали всего один раз. Зато меня заметили и оценили в Германии и стали приглашать в другие картины.

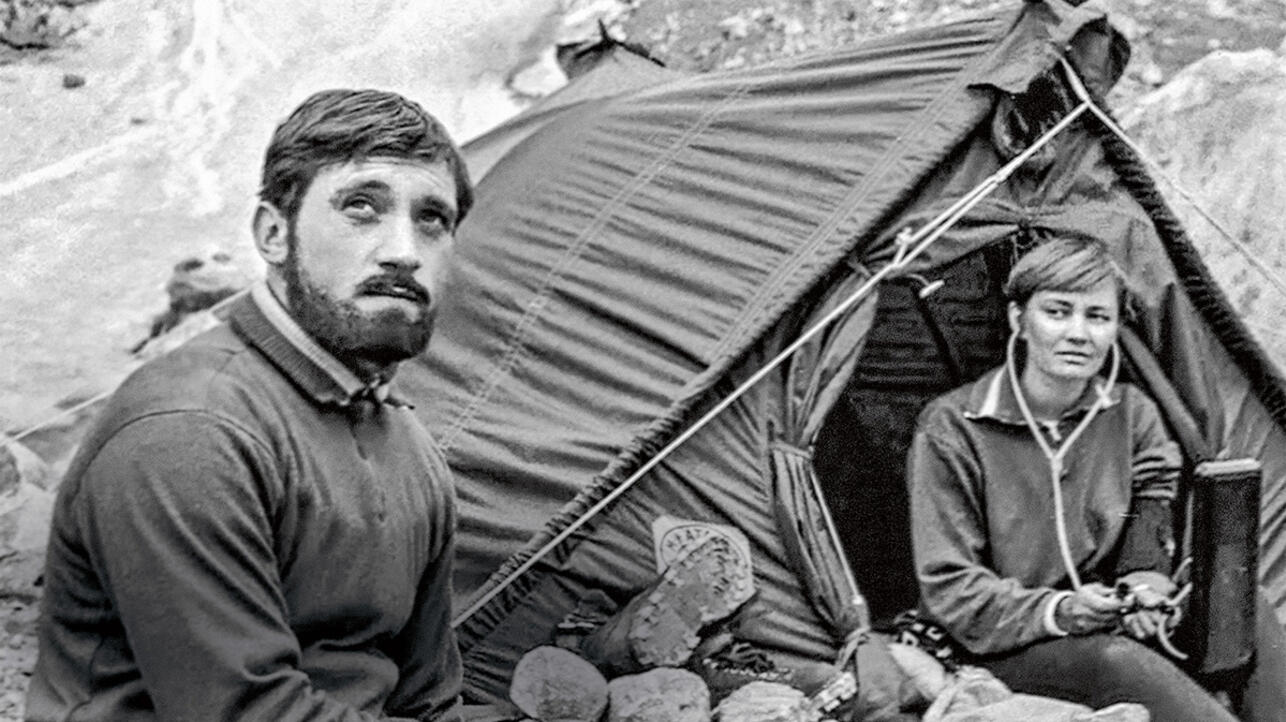

«Удивительно, как я успевала сниматься в Германии и параллельно мотаться на съемки «Вертикали». Помню, что Володя со съемок «Вертикали» летал в Москву играть спектакли, а я — в Берлин» С Владимиром Высоцким на съемках фильма «Вертикаль». 1966 г. Sovkinoarchive /Vostock Photo

«Удивительно, как я успевала сниматься в Германии и параллельно мотаться на съемки «Вертикали». Помню, что Володя со съемок «Вертикали» летал в Москву играть спектакли, а я — в Берлин» С Владимиром Высоцким на съемках фильма «Вертикаль». 1966 г. Sovkinoarchive /Vostock Photo— Условия тоже были кабальные?

— Если я работала на студии «Дефа», то кабальные. А когда снималась в телевизионных картинах, мне платили нормальные деньги. На телевидении не было договора с «Мосфильмом», и я имела право получать весь гонорар. Но в итоге за «Доктора Шлютера» в Германии я получила Национальную премию — 10 тысяч марок, которые не отобрали.

— Иномарку купили?

— На машину — ту, которая мне нравилась, — премии не хватило: она стоила 17 тысяч. Но я привезла в Москву холодильник, ковры какие-то…

Вообще удивительно, как я успевала сниматься в Германии и параллельно мотаться на съемки «Вертикали». И не куда-нибудь, а в Кабардино-Балкарию, через Москву. Сейчас, оглядываясь назад, не понимаю, как все это можно было совместить. Помню, что Володя Высоцкий со съемок «Вертикали» летал в Москву играть спектакли, а я — в Берлин. Однажды на съемки «Вертикали» я привезла ребятам настоящее немецкое пиво. В Германии в павильоне для членов группы всегда стоял ящик пива. Им можно было охлаждаться прямо во время съемок — бутылочки были по 250 граммов. А у нас в СССР тогда ничего не было, кроме «Жигулевского», и я решила удивить коллег. Как я притащила ящик этого пива в горы, до сих пор не понимаю. Из Берлина — в Москву, из Москвы — в Минводы, а оттуда еще на автобусе через Баксанское ущелье в Приэльбрусье… Но ничего, как-то справилась, довезла ценный груз в целости и сохранности.

С Ириной Зимневой, Светланой Кореловой и капитаном 1-го ранга Геннадием Дмитриевым на концерте в честь снятия блокады и юбилея Победы. Январь 2025 г. из личного архива Ларисы Лужиной

С Ириной Зимневой, Светланой Кореловой и капитаном 1-го ранга Геннадием Дмитриевым на концерте в честь снятия блокады и юбилея Победы. Январь 2025 г. из личного архива Ларисы Лужиной— В этом году у вас была поездка в город блокадного детства — Санкт-Петербург. Знаю, были интересные встречи…

— Шесть лет назад я вошла в международную команду проекта «Перекличка победителей», который призван объединить ветеранов Великой Отечественной войны со всего мира. Благодаря проекту они имеют возможность общаться друг с другом и проводить уроки мужества для наследников Победы. Автор проекта и организатор мероприятий — журналист Светлана Корелова. В январе этого года нашу команду на празднование годовщины снятия блокады Ленинграда и юбилея Победы пригласили ветераны движения «Живее всех живых», сопредседателем которого является Ирина Алексеевна Зимнева. Она ребенком пережила блокаду, как и я. Эшелон, в котором Ирину в числе двух тысяч других детей эвакуировали из Ленинграда, разбомбили немцы. На месте катастрофы кругом лежали останки тел, детские вещи. На второй день местные жители стали разбирать то, что осталось от сгоревшего эшелона, и под трупами нашли живую девочку. Ее история стала легендарной. Вот и сегодня Ирина Алексеевна живее всех живых и ведет активную общественную работу.

За три дня нашего со Светланой Кореловой пребывания в Питере мы провели и посетили мероприятий двенадцать. Вместе с членами команды «Перекличка победителей», прилетевшими из Греции и с острова Тенерифе, участвовали в возложении венков на Пискаревском кладбище. Сперва прошел президент с делегацией, потом уже все мы. А к братской могиле, где покоится мой отец, несмотря на сильнейший ливень, я спустилась одна. Потом был президентский концерт, посвященный снятию блокады, в зале «Октябрьский».

Мы провели несколько встреч и с ветеранами — успели посетить два санатория, и с наследниками Победы. А ребята, в свою очередь, приготовили нам удивительный подарок. Воспитанники одной из творческих студий пригласили на спектакль «Узелки памяти», в основе которого истории пяти человек — блокадников, в том числе и история моей семьи, другая — Елены Васильевны Образцовой, третья — Ирины Алексеевны Зимневой… Ребята на сцене оживили мое детство: я впервые видела себя маленькую со стороны. Много лет я являюсь председателем жюри фестиваля любительских театров в Москве, и я пригласила этот спектакль на наш фестиваль, который сейчас как раз идет. Ребята прошли в финал. В Санкт-Петербурге меня наградили медалью «Патриот России», а нас со Светланой Кореловой — благодарственными грамотами от движения «Живее всех живых» за международную работу с соотечественниками и ветеранами.

— Вполне заслуженно, ведь «Перекличка победителей» принимает огромное участие в проведении международной акции «Бессмертный полк»!

Интересный факт

«Мой мишка оказался долгожителем! Он не только пережил блокаду и войну, но и попутешествовал по миру. Был со мной в эвакуации в Ленинске-Кузнецком, потом вернулся в Ленинград, оттуда перебрался в Таллин, после в Берлин. И лишь полвека спустя вернулся в Россию и теперь живет со мной в Москве».

«В марте я приняла участие в двух онлайн-конференциях с ветеранами — представителями 36 стран. Каждому из них уже за сто лет! Но все они любят жизнь, просят спеть и сами стараются подпевать… Дай Бог им всем здоровья!» Legion-media

«В марте я приняла участие в двух онлайн-конференциях с ветеранами — представителями 36 стран. Каждому из них уже за сто лет! Но все они любят жизнь, просят спеть и сами стараются подпевать… Дай Бог им всем здоровья!» Legion-media Лариса Лужина Павел Соседов

Лариса Лужина Павел Соседов— Да, в апреле в Москву на форум в «Зарядье» приезжали координаторы «Бессмертного полка» из 56 стран мира. А 14 и 31 марта я приняла участие в двух онлайн-конференциях с ветеранами — представителями 36 стран. Это была очень трогательная встреча — я пообщалась с бойцами, каждому из которых уже за сто лет! Но все они любят жизнь, ценят жизнь, просят спеть и сами стараются подпевать… Дай Бог им всем здоровья!

А закончить я бы хотела вот какой историей… До войны мой папа был штурманом — ходил в загранку. И однажды привез мне в подарок плюшевого мишку. Но поскольку я была еще совсем маленькой, с ним сперва играла моя сестра Люся. В блокаду Люси не стало, а мишка «выжил», попал со мной в Сибирь в эвакуацию, потом поехал в Таллин. А когда я поступила во ВГИК, он остался в Таллине — я отдала его маленьким двоюродным сестрам. Потом с кем-то из них он переехал в Германию, помогал расти уже детям моей кузины. Десятилетия спустя, к моему юбилею, Первый канал нашел моего мишку в Берлине. Для него сшили новый костюмчик, и он переехал ко мне в Москву. И теперь я с ним не расстаюсь. Этот мишка фактически мой ровесник — он старше Победы! И для меня он символ Победы — самая дорогая реликвия, материальная память о подвигах наших отцов во имя жизни!

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: