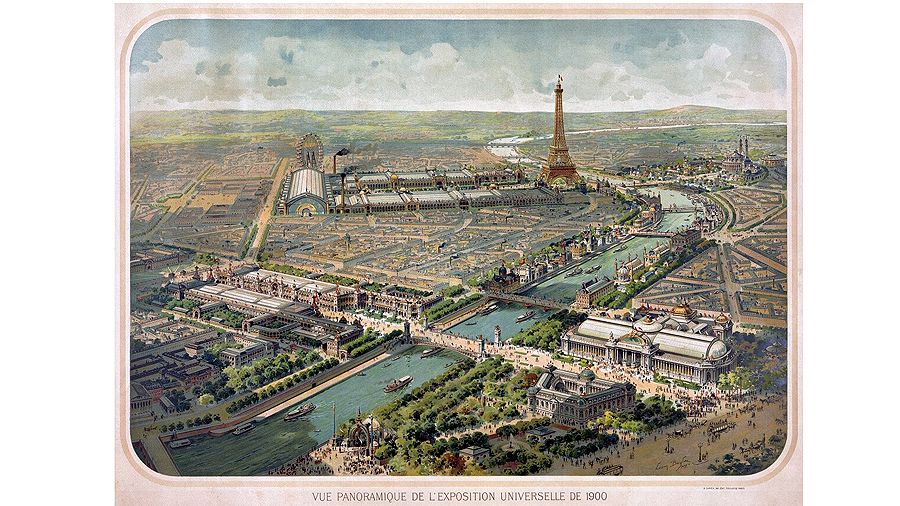

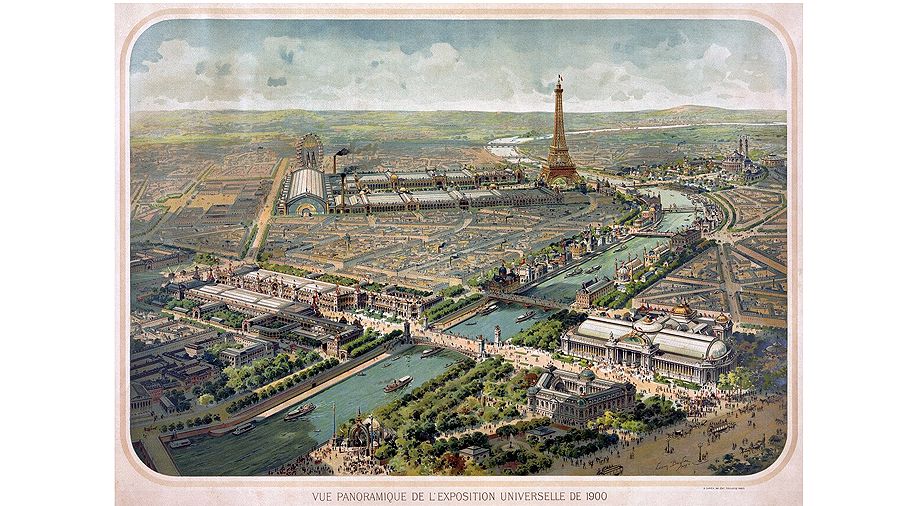

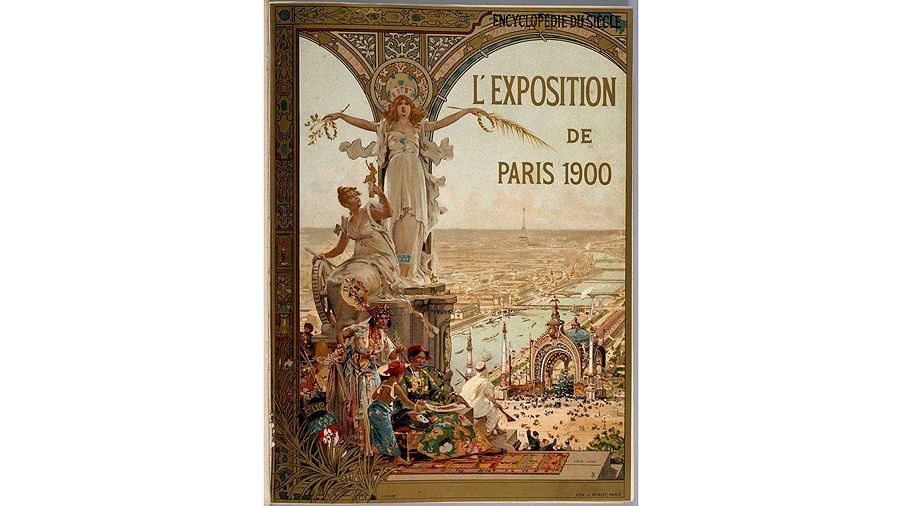

В этот день, 12 ноября 1900 года, 125 лет назад, в Париже закрылась «Всемирная, промышленная, земледельческая и художественная выставка». Свои экспозиции представили 35 стран, свыше 76 тысяч участников на протяжение восьми месяцев демонстрировали миру промышленные достижения и технологические открытия. Expo 1900 стала подлинным триумфом Российской империи. И России этого не простили.

Россия, вперед!

Едва взойдя на престол в ноябре 1894 года, молодой российский император Николай II получил предложение, от которого никак нельзя было отказаться. Тогда в Париже обсуждалась идея проведения в 1900-м Всемирной выставки — десятой, юбилейной, не только подводящей итоги XIX века, но и заглядывающей в следующее столетие. Власти Французской республики предложили русскому царю, на тот момент их самому близкому союзнику, принять активное участие в выставке. Разумеется, Николай согласился.

Высочайшим повелением ответственным за подготовку к Expo 1900 был назначен Сергей Витте, занимавший пост министра финансов. Ему же надлежало изыскать соразмерные грандиозной затее средства. Работы по оформлению «витрины Российской империи» влетели в копеечку: на подготовку и проведение выставки Россия потратила более 5,2 миллиона рублей. Впрочем, только 2,2 миллиона рублей составили правительственные ассигнования, а большую часть расходов покрыли 2,5 тысячи российских экспонентов.

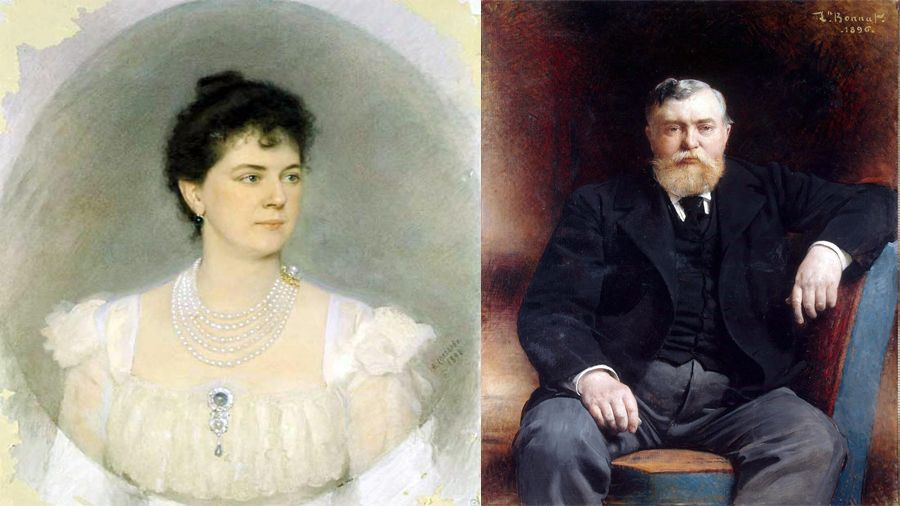

Должность Генерального комиссара Русского отдела выставки предложили князю Вячеславу Николаевичу Тенишеву — инженеру, промышленнику, миллионеру и благотворителю. Он спонсировал все начинания своей супруги Марии Клавдиевны — знаменитой коллекционерки и меценатки, дамы крайне предприимчивой и, как бы сегодня сказали, креативной...

Александр Соколов. «Портрет княгини Марии Тенишевой», 1898. Леон Бонна. «Портрет князя Вячеслава Тенишева», 1898

Кроме того, Витте провел в жюри Всемирной выставки 1900 года ряд русских ученых с мировыми именами — Дмитрия Менделеева (вице-президент международного жюри), Дмитрия Коновалова и других. Выдающийся русский географ и путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский стал председателем жюри по отделу («группе») колонизации, в которой, кстати, Россия участия не принимала по вполне очевидной причине — у нее не было колоний! Художников «судили» Илья Репин и Александр Бенуа, входившие в состав международного жюри по отделу искусства.

«Русский стиль» или Art nouveau?

Организаторы Русского отдела решили удивить мир не только техническими достижениями, но и художественным оформлением павильонов. Для своего союзника французы выделили самую большую экспозиционную площадь — 24 000 квадратных метров, так что развернуться было где. Русские не собирались по примеру европейских соседей ютиться «в четырех стенах», поэтому в апреле 1900 года взорам парижан предстал целый «русский городок»!

Главным архитектором Русского отдела назначили петербуржца Романа (Роберта-Фридриха) Мельцера (больше декоратора, чем зодчего: на Expo 1900 Гран-при присудили его затейливой ограде для Зимнего дворца). Но задействовали и других русских архитекторов. Так, павильоны короля русского фарфора Матвея Кузнецова, сахарозаводчика Павла Харитоненко, Русско-американской резиновой мануфактуры были сооружены по проекту Федора Шехтеля (а за павильон «Чайный дом Попова» Федор Осипович получил серебряную медаль). Алкогольный павильон России спроектировал академик архитектуры Владимир Цейдлер (до этого отличившийся при организации Нижегородской выставки 1896 года).

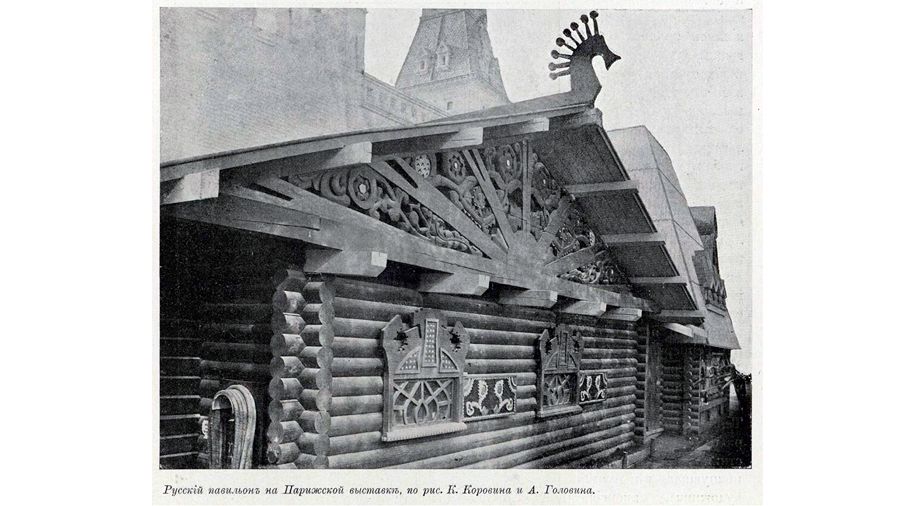

Основной российский павильон на парижском холме Трокадеро, построенный по проекту Мельцера в «русском стиле», выглядел весьма экзотично среди прочих сооружений Expo 1900, где повсеместно господствовал модерн. Своими башенками, шатровыми крышами, зубчатыми стенами и узорчатыми окнами он напоминал Московский Кремль (и немного Казанский). Фасады украшали изразцы и майолика. С одной из башен доносился колокольный перезвон. (И, в отличие от «легковесных» европейских национальных павильонов, возведенных из дерева и гипса, наш был построен основательно, из кирпича!)

«Павильон Русских Окраин»

Несмотря на подчеркнутую «русскость», сооружение официально называлось «Павильоном Окраин» (или «Павильоном Азиатской России») — главное внимание уделялось этнографии Сибири, Крайнего Севера, Средней Азии и Кавказа. (Кстати, этот замысел — намного опередивший свое время! — не все поняли: так, Александр Бенуа выражал недовольство тем, что «парижский Кремль» представлял «не Россию, а Сибирь».) Оформить павильон попросили Константина Коровина. Этому назначению поспособствовала княгиня Мария Тенишева, которую можно смело назвать «первой леди Парижской Expo». Художник неоднократно гостил в ее смоленском имении Талашкине и даже написал портрет меценатки, который той чрезвычайно понравился. И жена Генерального комиссара уговорила мужа взять Коровина своим помощником по художественной части.

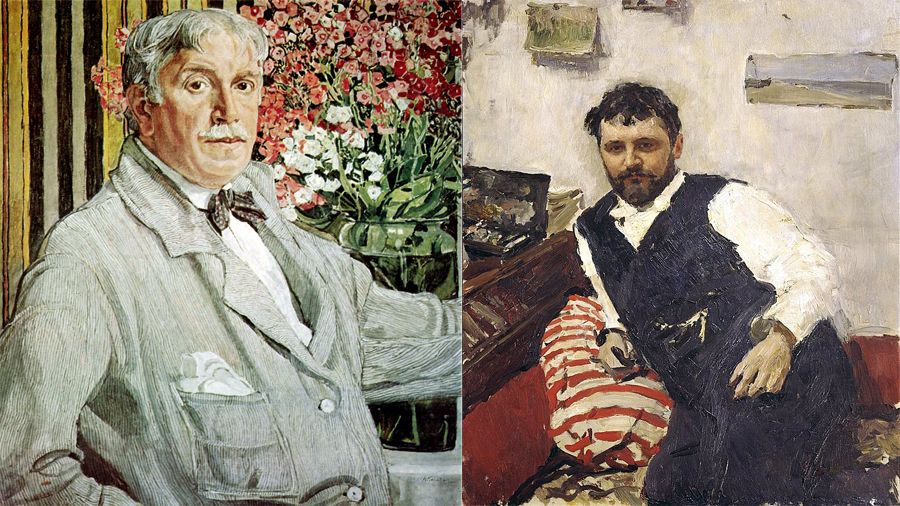

Александр Головин. «Автопортрет с полосатой тканью». 1927. Валентин Серов. «Портрет художника К.А. Коровина». 1891

Для «Павильона Русских Окраин» Коровин выполнил 31 монументальное (от 3 до 12 метров в длину) панно, рассказывающее о жизни народов Империи. Огромные полотна были созданы на основе личных впечатлений художника — еще в 1894 году Коровин вместе с Валентином Серовым два месяца путешествовал по северным губерниям России: побывали в Ярославле, Архангельске, Мурманске, Гельсингфорсе. А картины «Биржа у главной мечети Самарканда», «Торг лошадьми у Биби-Ханым», «Самаркандская улица», «Орошение рисовых полей на Зеравшане» и «Дорога в степи с идущим караваном верблюдов» стали живописным откликом на пребывание художника в Средней Азии. («Чтобы правдиво написать среднеазиатские панно, художник К.А. Коровин нарочно ездил в Туркестан», — отмечал позднее князь Тенишев.)

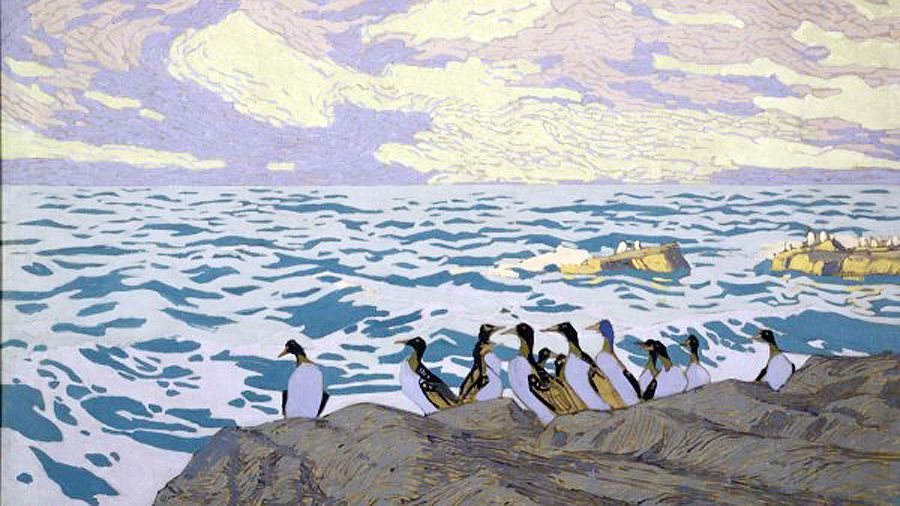

Константин Коровин, Николай Клодт. «Птицы». Декоративное панно для «Павильона Русских Окраин», 1899

Панно произвели впечатление как на простых зевак, так и на специалистов: жюри выставки удостоило Константина Алексеевича двух золотых и семи серебряных медалей, а правительство Франции наградило художника орденом Почетного легиона (тем самым он встал в один ряд с Иваном Айвазовским, Марком Антокольским, Константином Маковским и Вячеславом Шварцем; Николай Рерих получил эту награду позднее, в 1909-м).

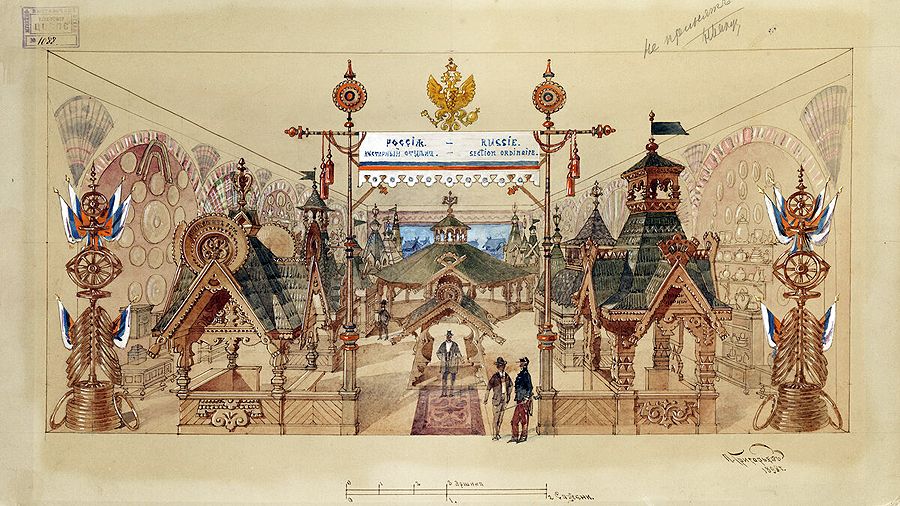

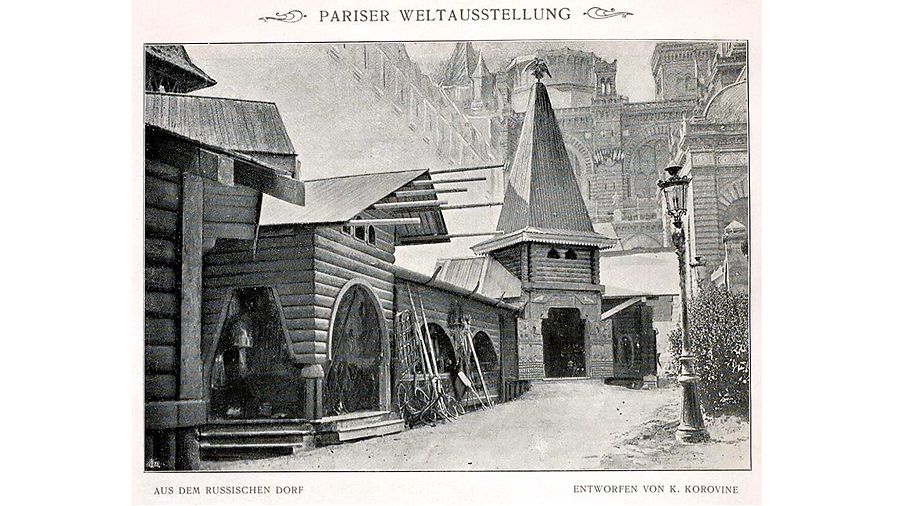

«Русскими Окраинами» Коровин не ограничился — он спроектировал еще один павильон Expo 1900 — Кустарный, который по его эскизам построил архитектор Илья Бондаренко. Настоящий сказочный городок с деревянными теремами, крылечками, переходами, где демонстрировались русские народные промыслы и ремесла, парижане назвали «Русской деревней» (Village russe).

Один из проектов Кустарного отдела

«Русский кустарный отдел, состоявший под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны, был организован Головиным (Александр Яковлевич Головин — живописец, сценограф и декоратор, крупный деятель петербургского модерна. — «Культура») с помощью Давыдовой (Наталья Яковлевна Давыдова занималась декоративно-прикладным искусством, входила в Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова. — «Культура») и талантливой, к великому горю рано умершей, Марии Васильевны Якунчиковой-Вебер (о ней см. «Культуру»)», — вспоминала Мария Тенишева.

Вот что увидели в «Павильоне Азиатской России» посетители:

«Через главный вход... посетители попадают в обширный двор. В левом углу двора устроена ротонда для музыки; утверждают, что большая часть музыкантов оркестра — русские. Около оркестра стоят столы, накрытые белыми скатертями, наши настоящие трактирные столики. Это ресторан Сибирской железной дороги. Прислуживают половые московского типа, т.е. одетые во все белое. В ресторане имеется розовый квас и светлое пиво. Направо, на том же дворе приютились ташкенцы с грудою своих ковров. Тут же рядом помещение, где выставлены коллекции Удельного ведомства, посреди этого помещения красуется великолепно набитое чучело зубра Беловежской пущи. Далее в главной постройке помещаются отделы Средней Азии, Кавказа, Крайнего Севера...

Ближе к центральной аллее Трокадеро находится копия старо-боярского жилья, приблизительно XVII века. Тут собрана прелестная деревянная резная мебель и вся домашняя обстановка богатого люда старой Москвы. Две восковые женские фигуры с большой точностью воспроизводят костюм древних боярынь. Одна из фигур сидит за работою, за пяльцами. Здесь, между прочим, француженки любуются коллекцией драгоценных кокошников, доставленною г-жою Шабельской (Наталья Леонидовна Шабельская — коллекционер русских народных костюмов, основала в Москве частный «Музей старины», позднее свои коллекции головных уборов, русских вышивок и образцов тканей XVII—XIX веков подарила Историческому музею. — «Культура»)».

А вот как корреспондент ежемесячного журнала «Вестник Европы» описывал «русскую избу»:

«В первой комнате расположены вещи, которые составляют вместе то, что организаторы называют Art nouveau. Все, что вы тут видите, сделано крестьянами-кустарями по рисункам художников: окна в самом домике, длинная скамья, табуретки, шкатулки — по рисункам г. Головина; ковры вышиты по рисункам г-жи Давыдовой, Якунчиковой и покойной Поленовой; изразцовая печка сделана по рисунку Врубеля (имеется в виду изразцовый камин «Встреча Вольги Святославовича и Микулы Селяниновича», получивший золотую медаль выставки. — «Культура»). За Art nouveau идет комната, где выставлены вещи кустарей разных областей: кавказское оружие и разные серебряные изделия, новоторжская вышитая обувь, вышивки, кружева и т.д.».

И еще один любопытный штрих: посетители Русского павильона в изумлении останавливались перед... огромной пирамидой из 35 тысяч пар калош, представлявших собой суточную выработку Русско-американской резиновой мануфактуры в Петербурге. По выпуску калош Россия тогда занимала первое место в мире!

Балалайки и матрешки

Именно в Париже в 1900 году перед публикой впервые предстала деревянная кукла Матрёна, наша знаменитая матрешка, — и завоевала бронзовую медаль, став самым узнаваемым русским сувениром. Выточил забавную игрушку Василий Звёздочкин, а расписал художник Сергей Малютин, который тоже был «человеком Тенишевой» — он руководил художественными мастерскими, организованными княгиней в Талашкине.

А еще в «Русской деревне» парижан поразили балалайки.

Коллекцию русских музыкальных инструментов привезла в столицу Франции все та же Тенишева. Первую балалайку расписал Михаил Врубель, когда, отдыхая в Талашкине, делал эскизы для художественных мастерских княгини. Мария Клавдиевна сразу «просекла идею»: «Я решила приготовить для парижской выставки группу балалаек прекрасной работы, с деками, расписанными Врубелем, Коровиным, Давыдовой, Малютиным, Головиным и две — мною. Балалайки эти составляли целый оркестр». Тематикой были выбраны русские сказочные мотивы («Птица Гамаюн», «Царевна Лебедь»).

Необычные музыкальные инструменты вызвала восторг парижан. Тенишева вспоминала, что «получила массу предложений приобрести весь оркестр, благодаря главным образом рисункам Врубеля».

Оркестр В.В. Андреева на Всемирной выставке в Париже. 1900

Балалайками восхищались не только любители дизайна a-la russe, но и простые слушатели: в Париже перед иностранной публикой выступил Великорусский оркестр под руководством Василия Андреева, великого реформатора русской народной музыкальной культуры. (А впервые оркестр выступил в столице Франции еще в 1889 году, на открытии Эйфелевой башни.) Музыканты играли на балалайках и домрах, изготовленных Андреевым и мастером Семеном Налимовым, которого современники называли «русским балалаечным Страдивариусом» (Андреев получил за них «золото» выставки и орден Почетного легиона, Налимов — бронзовую медаль).

За это надо выпить

Возле Эйфелевой башни разместили русский Алкогольный павильон (или «Павильон казенной продажи питей», как несколько неуклюже назвали его сами устроители). Здесь круглосуточно работала установка по ректификации спирта. Идея павильона принадлежала Витте, с подачи которого с 1894 года в России стала вводиться так называемая «винная монополия» — тотальный контроль над продажей спиртных напитков (включая цены на алкоголь, его количество и качество). Экспонаты павильона, как отмечали организаторы, «могли дать полное представление о приспособлениях, необходимых для осуществления выдающейся реформы нынешнего царствования, известной под именем «винной монополии». А по завершении Expo 1900 было доложено, что «...выставка казенной продажи питей в Париже имела мировое значение. Выяснилось, что русское правительство сумело, не поступаясь доходами, сократить пьянство и вред, наносимый прежде вином, заключавший одурманивающие примеси...»

Кстати, посетители Алкогольного павильона могли не только ознакомиться с процессом создания водки, но и прикупить себе на память сувенирные бутылочки с русским национальным напитком — маленькие, всего по 1/200 ведра. Но и этого парижанам хватало.

Из «Отчета Генерального комиссара Русского отдела на Всемирной Парижской выставке»:

«Среди экспонатов группы питательных продуктов... видное место заняли виноделы, выставившие свои вина донские, крымские, бессарабские, кавказские и другие, белые и красные, в особом — художественно устроенном на собственный их счет помещении, изображавшим винный подвал; верхняя его часть была украшена панно художника Шильдера с видами Кавказа и Крыма. Выдающимися экспонентами по виноделию были гг. Елисеев, Ушаков, Наследники Кузнецова, князь Юсупов, князь Трубецкой, бр. Шталь, Товарищество виноделия в Одессе, Торговый дом Христофоровых, Сараджев, светлейший князь Горчаков, князь Голицын и др.

В группе питательных продуктов особенно видное место заняли экспонаты сахарных заводов гг. Харитоненко, Терещенко и бр. Бродских. Достойны упоминания консервы сухих овощей: Чеснокова, Абрикосова и др. Чайная фирма К. и С. Поповыхъ соорудила на эспланаде Инвалидов особый павильон, где в течение всей выставки была устроена русская чайная под управлением уполномоченного фирмы В.И. Вишнякова».

И еще пару слов надо сказать про русскую кухню. Кормили в Русском отделе вкусно, национальными специалитетами: щами, гречневой кашей, пирогами. Художник Михаил Нестеров хвастался, что, на удивление француженок, выпил пять стаканов чаю и ушел «как ни в чем не бывало». Все было хорошо, но... дорого! Один из русских студентов-медиков, посетивший Expo 1900, писал: «На выставке был русский ресторан. Помещался он в Русском павильоне, но цены там были невероятные, не для нас. Обед стоил 10 франков. Мы прочли меню, украшенное боярышней в кокошнике, но зайти не решились».

Не роскошь, а средство передвижения

Сегодня мы хорошо знаем многих обладателей «золота» Парижа 1900 года: это и знаменитое каслинское чугунное литье, и лампы накаливания Александра Лодыгина с нитями из молибдена и вольфрама... Гран-при выставки и всеобщее восхищение вызвал мост через реку Енисей — гениальное конструкторское инженерное решение того времени, настоящее чудо света.

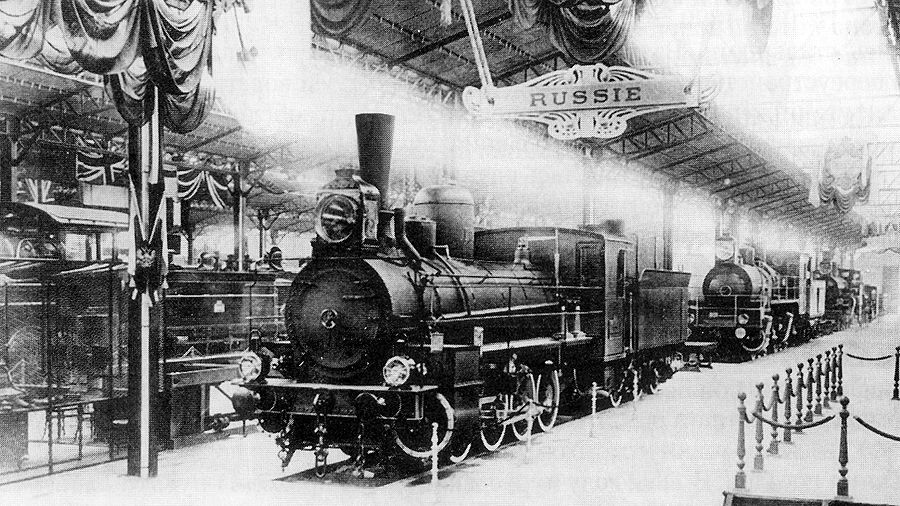

Но особой гордостью России стала Сибирская железная дорога. Возможно, это был «политический заказ»: карьера Сергея Витте начиналась на железных дорогах и в дальнейшем катилась по российским рельсам, он даже возглавил министерство путей сообщения. Как бы то ни было, на Expo 1900 показали большую экспозицию «Средства передвижения». Здесь была и научная выставка (карты и модели мостов), и демонстрировались чудеса ювелирного искусства: пасхальное яйцо «Сибирский поезд» от фирмы Карла Фаберже (мастер Михаил Перхин). На серебряной поверхности яйца была выгравирована карта России с изображением Транссибирской магистрали и надпись: «Великий Сибирский Железный Путь к 1900 году». Внутри помещалась миниатюрная модель поезда. Паровоз был сделан из платины, вагоны из золота, окна из хрусталя, рубиновый фонарь, фары — алмазные. (Драгоценное яйцо и сегодня можно увидеть в Оружейной палате Московского Кремля.)

Пасхальное яйцо «Сибирский поезд»

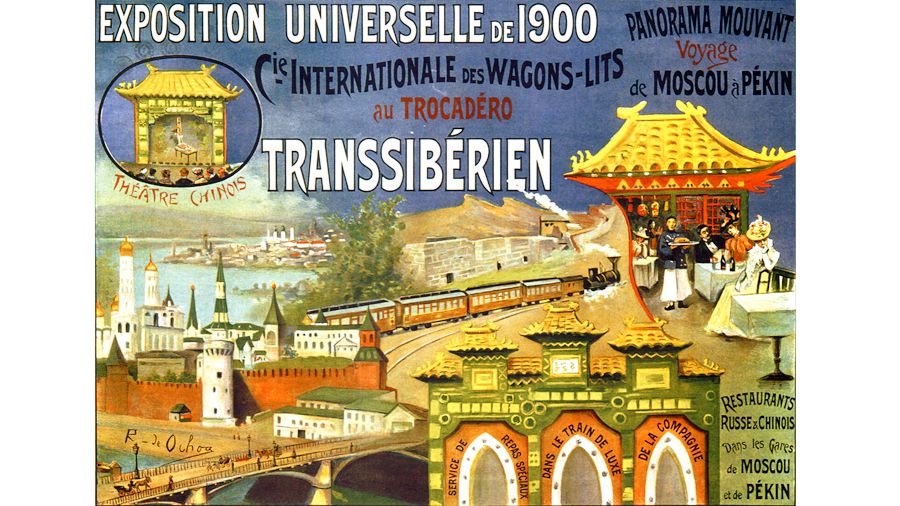

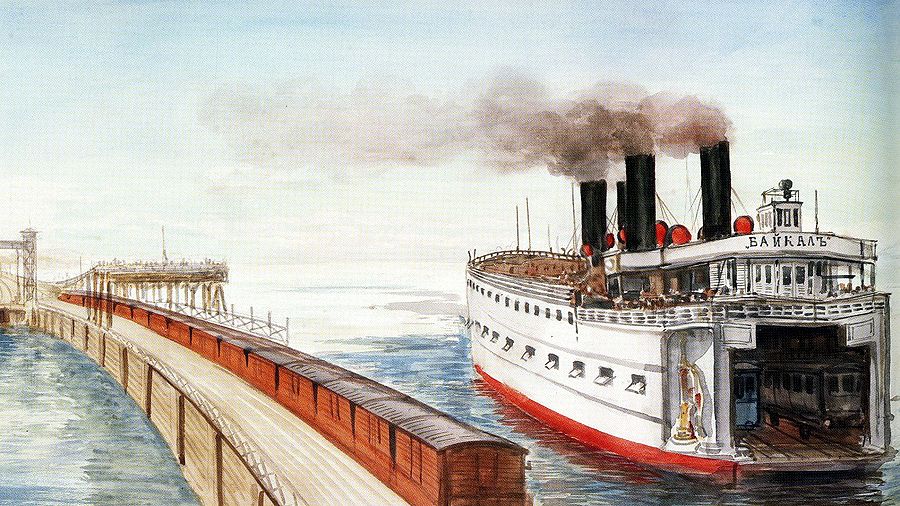

А еще в Париж привезли аттракцион — Общество спальных вагонов продемонстрировало настоящий поезд Транссибирской железной дороги, в котором для посетителей-пассажиров создавалась полная иллюзия путешествия. Три вагона были помещены в специальный павильон, особый механизм раскачивал вагоны, создавая иллюзию движения, а в окнах (со скоростью шестьдесят сантиметров в секунду) проплывали пейзажи Транссиба. «Это достигалось при помощи двух панорам: одной серьезной, составленной из рисунков, непосредственно снятых с местностей, через которые проходит дорога... и другой — менее правдивой, но более направленной на рекламу... Публика помещалась в вагонах, где получала завтрак, обед или напитки, и в полчаса перед ней мчалась местность от Москвы до Порт-Артура...»

Художник Павел Пясецкий нарисовал почти километр (1285 аршин) пейзажей. Виды больших городов, таких как Челябинск, Омск, Томск, Чита, чередовались с поселками, маленькими станциями, полустанками величайшей магистрали мира.

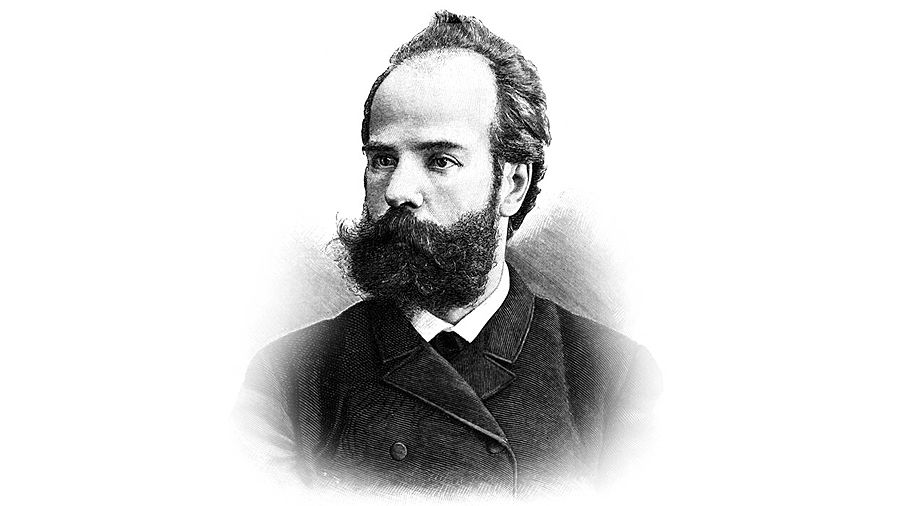

Павел Пясецкий

Павел Яковлевич Пясецкий заслуживает отдельного рассказа. Врач, хирург, специалист в области трансплантации, участник боев на Шипке во время Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, путешественник, объехавший Дальний Восток и Китай. Он был знаком с Николаем II и членами дома Романовых, сопровождал императора в его заграничных турне, дружил со многими царскими министрами. Но помимо всего этого, Пясецкий был художником, «специализировавшимся» на таком непростом жанре изобразительного искусства, как панорамы, — Павел Яковлевич является автором более полутора десятка панорам, и самая знаменитая из них — «Великий Сибирский путь».

Над акварельной панорамой Транссиба Пясецкий работал шесть лет без перерыва, с 1894-го по 1900 год: ему выделили для работы специальный вагон-мастерскую и еще отдельный вагон для сна и отдыха.

Павел Пясецкий. «Байкальская переправа»

Панорама Пясецкого получила в Париже Гран-при, а сам художник — орден Почетного легиона.

Но вернемся в Русский павильон к нашему аттракциону. Совершенно замечательно был придуман финал этого необыкновенного «путешествия». Пассажиры, «проехав» почти 9,5 тысячи километров по Великому Сибирскому пути, оказывались... в Китае (куда, собственно, и направлялись). То есть сразу попадали в павильон империи Цин. Такое вот получилось соседство двух держав — поистине судьбоносное (особенно в перспективе последующих ста лет!).

Как говорится, Диснейленд отдыхает (но, собственно, никакого Диснейленда тогда еще и в помине не было).

«Всякому стало ясно, что Россия работает»

В заключение немного статистики.

Российская империя была представлена в Париже в 17 тематических отделах («группах»).

Отечественные экспонаты завоевали 1589 наград, из которых — 212 Гран-при, 370 золотых медалей, 436 серебряных, 347 бронзовых.

Но самое главное — вместо «отсталой страны» посетители Expo 1900 из Европы, обеих Америк и Азии увидели мощную державу, где передовые инженерные решения сочетаются с высоким искусством.

Выставкой остался чрезвычайно доволен Николай II — это был, пожалуй, его первый крупный международный успех (возможно, именно этим объясняется расположение царя к Витте, который через несколько лет занял пост председателя Комитета министров).

Из «Отчета Генерального комиссара Русского отдела на Всемирной Парижской выставке»:

«Парижская выставка заслуживает название Великой. Она превзошла все предыдущие, как по обширности, так и по содержанию и, наконец, по числу явившихся отовсюду посетителей, число которых превысило 47 миллионов (на самом деле выставку посетило более 50 миллионов человек. — «Культура»). Конечно, русская мощь и без выставки известна всему свету. Но на выставке силы России представлены были наглядно, и не с одной стороны военного могущества. В группах земледелия, питательных веществ, горной и лесной, упомянутые миллионы посетителей могли видеть, что Россия не только имеет и производит все ей необходимое, но и вывозит массу нужных другим государствам продуктов... Всякому стало ясно, что Россия работает и добывает почти все ей нужное у себя дома, что она для этого в значительной степени оборудована, а потому меньше нуждается в заграничном привозе».

Согласитесь, как будто сегодня написано!

Парижская газета «Либертэ» отмечала: «В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех тех, кто имеет возможность составить себе понятие о пути, пройденном в столь короткий срок. Развитие это до такой степени крупное, что наводит на множество размышлений».

Размышляли над «русским чудом» не только союзники-французы, но и противники. И, возможно, не было абсолютной случайностью, что всего через несколько лет России была навязана совершенно ненужная война с Японией, а затем на страну обрушилась революция 1905 года, серьезно ослабившая империю.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: