Странная выходит картина: о распаде Советского Союза сожалеют 65% россиян, но вернуться на путь, которым он двигался, согласны лишь 28% респондентов. Аналитики интерпретируют это так: люди хотели бы возрождения державы в границах 1990 г., но в новом обличье – в частности, с современной рыночной экономикой. При этом подавляющее большинство приветствует возвращение в собственность государства какой-нибудь крупной компании, поскольку «эти олигархи всё наворовали во время приватизации». Однако реприватизация как раз означает возвращение к советской хозяйственной модели, которая и не устраивала в Союзе то же самое требовательное большинство. Вероятно, суть парадокса в том, что мало кто понимает, как именно функционировала советская экономика. И почему она порождала хронические товарные дефициты, если в Госплане всё подсчитали и выдали предприятиям задания, которые те выполнили и перевыполнили. Объяснения в духе «в СССР все, кроме меня, были ленивые раздолбаи» является оскорблением великого советского народа – причины у дефицита совершенно иные. И вопрос нужно ставить так: в каком случае национализация экономики порождает знакомые советские проблемы?

Раскрыть дракона

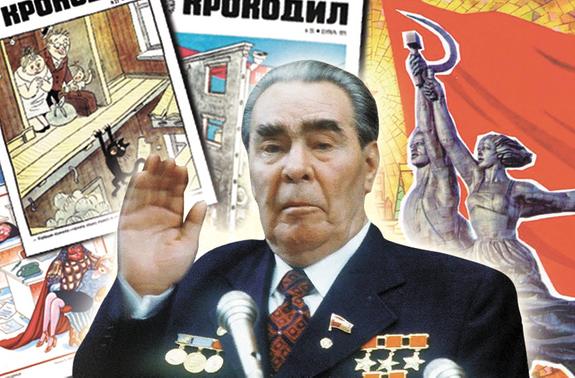

В январе 2025 г. экономист и политолог Дмитрий Травин на публичной лекции в Петербурге показал устройство советской системы через карикатуры в сатирическом журнале «Крокодил». Казалось бы, идея странная: в СССР, как известно, царила цензура, и вряд ли страшные тайны режима продавались бы в любом киоске за 25 копеек 6-миллионным тиражом. Но профессор Травин исходит из собственного опыта: в начале 1980-х он окончил с красным дипломом экономический факультет Ленинградского государственного университета и, как теперь понимает, за пять лет не вынес из аудиторий ничего путного о хозяйственном устройстве родной страны. Судя по всему, и сами преподаватели мало что понимали, ретранслируя казённую белиберду сквозь призму марксизма-ленинизма. На какие-то аспекты Травину открыл глаза отец, руководивший заводом в Ленинграде, но и он вряд ли видел всю картину.

Поэтому в брежневские времена власти могли не опасаться, что журнал «Крокодил» откроет народным массам правду-матку. Наоборот, системе была необходима выхлопная труба: мол, смотрите, партия не скрывает, что в СССР есть проблемы – пьянство, воровство, спекуляция, тунеядство. Именно из-за них развитый социализм никак и не может наступить. Журналистам «Крокодила» разрешалось бичевать плохую работу транспорта, качество нового жилья, бездельников в НИИ. Но никакой персонификации, насмешек над идеологией, рационализаторских предложений, сексуального подтекста. Никакой вообще политики, кроме карикатур на вечно загнивающий Запад.

Поэтому картинки об СССР отражали факты отдельных безобразий без объяснения причин. Прораб хлопает дверью подъезда, выходя из только что сданной блочной пятиэтажки, – и тут же рушится несколько секций дома. Новосёлы традиционно запускают кошку за порог новой квартиры – и та в ужасе висит, держась лапой за балку, поскольку пол провалился даже под ней. Почему в стране строят так скверно? Кто в этом виноват? Нет ответа.

Та же история с общественным транспортом. Почему пассажир не может выбраться из переполненного троллейбуса на остановке у своего завода и издали кричит вахтёру: «Отметь, что я прибыл на работу вовремя!»? Почему не запустить больше троллейбусов, если каждый день такая давка, никто читателю не разъясняет. Аналогично, в отделе кадров увольняют пьяницу с красным носом, но он почему-то уверен, что его тут же примет на работу завод через дорогу. С чего бы вдруг? Кому нужен такой балласт?

На заводском стадионе футболист яростно творит чудеса с тремя мячами. Тренер объясняет директору, что пригрозил поставить этого кудесника к станку за плохую игру, и тот теперь тренируется изо всех сил. Получается, в стране любительского спорта даже игрок заводской команды де-факто у станка не стоит, но зарплату получает? Много карикатур с общим месседжем: за пьянки и банкеты принято рассчитываться деньгами предприятия. Чуть ли не в каждом номере про несунов: к примеру, карикатура «Грудь колесом», где за проходную гордо шагает работяга, у которого под пальто на туловище пяток дефицитных покрышек.

За рабочим столом начальник отдела, покуривая папироску, играет в шахматы с очкастым юношей: «Учти, Сидоров, как молодой специалист, ты должен отыграть со мной три года». Из портфеля босса торчит теннисная ракетка, документы небрежно брошены на краю стола. В другом случае шеф показывает гостю свой отдел: мол, работают над несколькими проблемами одновременно. На рисунке у одной сотрудницы в руках модный журнал, у второго – кроссворд, у третьего – ребус. Художники хотят до нас донести: эти люди таскаются на работу развлекаться, а не выполнять задания в поте лица. Но как же план? Как же партийный контроль? Похоже, сотрудникам это всё совершенно не мешает.

Советскому человеку многие эти проблемы давно знакомы не только из жизни, но и из фильмов. В «Служебном романе» на работу ходят высиживать зарплату, флиртовать и спекулировать ширпотребом. Однако за кадром остаётся, за счёт чего этот институт может быть конкурентоспособным. Герой Леонида Куравлёва в фильме «Афоня» – сантехник с коммерческой жилкой, зарабатывающий как раз на отсутствии конкуренции и дефиците деталей. Однако почему в великой державе проблемой является даже резиновая прокладка для крана, опять же не объясняется. Но «Крокодил» идёт дальше.

Журнал 1982 г. выходит с обложкой, где некая боярыня поднимается по ступеням терема с гаражом и иномаркой, сверкая мехами и бриллиантами. «Скажи ОБХСС, что всё это золотая рыбка подарила», – велит она седенькому слуге. Кто она по профессии, из рисунка не понятно, но по идее в СССР вообще не должно быть таких владычиц. Кое-какой намёк даёт карикатура, где перед стажёрами мясокомбината водят указкой по схеме разделки говяжьей туши. Классика известна всей стране из фильма «Полосатый рейс»: грудинка, лопатка, вырезка. Но тут расклад другой: бухгалтеру, товароведу, директору. Или перед кабинетом заведующего меховым ателье сидят в очереди модницы: «Как вы думаете, что сейчас носят?» – «Икорку, коньячок».

«Крокодил» не скрывает широкого распространения в СССР кумовства и мздоимства, носящего системный характер. Это отчасти объясняет, почему говяжья туша доезжает до прилавков не полностью и откуда в стране богатые барыни. На одной из карикатур очередь в магазин из «своих», ведущая к чёрному входу, намного длиннее очереди к основному. Но почему же тогда в итоге не хватает всем и всего?

В СССР любили строить новую дорогу, с двух концов продвигаясь к месту стыковки. Художник фиксирует этот радостный момент. Правда, выясняется, что с одной стороны прокладывают рельсы, а с другой асфальтируют шоссе. Тут уже на несунов и взяточников проблему не спишешь – накосячили в министерстве или Госплане. «Крокодил» очень аккуратно выходит на новый уровень обобщений: проблемой является отсутствие у субъектов рынка заинтересованности в результате своего труда. Тут всем на всё общественное наплевать. Водитель грузовика гонит по ухабам, не обращая внимания на вылетающие за борт ящики с помидорами. Но сидящий в кузове товаровед стучит по кабине: «Останови, шляпа улетела». Шляпа его личная, о ней другая забота.

Нетрудно догадаться, что частный собственник относился бы иначе и к помидорам, и к дороге, и к найму сотрудников. И результат его хозяйственной деятельности был бы совершенно иным. Но Травин вспоминает, что на кухнях в начале 1980-х самые смелые разговоры касались различных вариантов «гуляшного социализма», как в странах Восточной Европы, а реального перехода к рынку опасались. Неслучайно отдельная тема «Крокодила» – непрекращающийся кризис всего в капиталистических странах.

И тем не менее в журнале попадаются-таки провидческие рисунки, затрагивающие самую суть советской экономики. Правда, обычный читатель, скорее всего, не обратил бы на них внимания. В министерстве сделали мебель из спрессованных заявок предприятий на получение тех или иных ресурсов. А в Госснаб стоит длиннющая очередь из экзотически одетых людей. Судя по всему, они приехали со всех уголков Союза и держат в руках дары с национальным колоритом: ковры, меха, горилку. Кто они? Опять взяточники и несуны? Профессор Травин в своей новой книге «Как мы жили в СССР» объясняет, что тут мы подходим к явлению другого порядка.

Своё надо брать

В теории советская экономика идеально экономна. В учебниках объяснялось: умные головы в Госплане и министерствах точно знают, что должны произвести тысячи предприятий и какие им нужны для этого ресурсы.

– Но уже к 1970-м годам и директора заводов, и экономисты в Академии наук, и глава правительства Алексей Косыгин знали, что в центре реальной информации нет, – объясняет Дмитрий Травин. – Не потому, что они плохо работают, а потому, что в принципе невозможно собрать всю информацию о работе огромной экономики, как невозможно при помощи планирования сделать Россию субтропической страной. По всей стране шёл большой торг за товары, за ресурсы, никто толком не знал, что будет произведено. А из этого рождались товарные дефициты.

На практике это выглядело так. Из Москвы на предприятия спускался план производства, а с заводов в столицу улетали заявки на ресурсы, необходимые для выполнения этого плана. Столько-то требовалось горючего, такие-то металлы, уголь, трубы, пластмассы, войлок, шерсть – бесчисленное множество видов сырья. Основная проблема была в том, что заявки никогда не удовлетворялись в полном объёме. Отсюда и спрессованная из заявок мебель в «Крокодиле». Отсюда и один из любимых анекдотов Юрия Никулина: в цирке умер одногорбый верблюд, и директор просит завхоза послать заявку на двугорбого: «Всё равно в центре срежут наполовину».

Разумеется, если вам из года в год не дают необходимого, вы начинаете просить больше. И тысячи ваших коллег-директоров – тоже. В итоге Госснаб получает заявки на немыслимое количество ресурсов, которые может удовлетворить, допустим, на 20%. А это значит, что на следующий год у него попросят не в два, а в пять раз больше. Будут заказывать даже те виды сырья, которые не нужны для производства. Но логика директора такова, что нужно забить склады хоть чем-то, что потом можно будет обменять у другого завода на то, что ему реально нужно. Выбить, например, ненужную краску, чтобы выменять впоследствии на песок. Но если песок дадут обычным макаром или договориться об обмене не получится, то дефицитная краска так и пересохнет на складе.

По той же логике пьющий рабочий не останется безработным. Частник тщательно отбирает, кому он будет платить из собственного кармана, а советский директор, наоборот, заинтересован набрать столько народу, сколько позволяет ему штатное расписание. Тем более что его и расширить несложно. Зарплата сотрудников в СССР ведь никак не связана с выручкой предприятия – так почему не взять ради развлекухи и футболиста, и гармониста. А какой будет реальная производительность труда – дело десятое.

Чем жёстче дефицит ресурсов, тем выше ценятся услуги «толкачей», которые умеют договориться в высоких кабинетах, чтобы конкретному предприятию дали побольше. Это они выстроились в очередь с дарами на знаковой карикатуре «Крокодила». А где сегодня принимают армянский коньяк и югославские сапоги, завтра начинают требовать наличные деньги. И образуются настоящие коррупционные связи, которые потом дорого обойдутся и советским властям, и всей экономике.

Когда запросы на ресурсы хронически не удовлетворяются, то и вся плановая система летит под откос. У директоров появляется железная отмазка, почему задание не выполнено: мне дали только четверть всех материалов. Из чего делать? Из пальца? При Брежневе директоров за такое уже не сажали и даже увольняли редко. Всем был известен такой пример: министр металлургической промышленности практически «посылает» главу правительства, предложившего производить новый сорт листовой стали: «Для этого нужно сначала построить новые заводы, но нет ресурсов». Другой министр объясняет секретарю ЦК по промышленности Андрею Кириленко: «От нас шесть раз требовали открыть новые производства и шесть раз урезали финансирование».

Но невыполнение плана целой отраслью или регионом плохо сказывалось на репутации высших руководителей. Многие предприятия начинали строить в невыгодных местах (и часто бросали объект на середине), потому что решение лоббировали главы субъектов, которым крупные предприятия сами по себе повышали аппаратный вес. В моду стали входить корректировки плана задним числом в соответствии с реально производимым объёмом. По традиции, такие постановления подписывались 31 декабря: за несколько часов до курантов вдруг оказывалось, что «неуспевающий» завод даже немного перевыполнил план. Стоит ли удивляться, что многие сотрудники ходили на работу поиграть в шахматы?

В итоге советская экономика, которая с её десятками министерств и так была слоном в посудной лавке, начала искрить и кашлять сверх всякой меры. Один завод произвёл гусеницы для трактора, второй – собрал кабину, но третий так и не поставил всю электронику. В итоге ресурсы потрачены впустую. Но даже реально работающая техника не всегда делала хозяйство эффективным. Помощник Горбачёва Анатолий Черняев пишет, что СССР выпускал, исходя из плана, больше станков, чем имел станочников: в начале 1980‑х в стране простаивало 800 тыс. станков. Мы производили зерноуборочных комбайнов в 16 раз больше США, но закупали в Америке зерно. Потому что сельхозтехника распределялась по совхозам посредством госкредитов, её не берегли и неэффективно использовали. Даже советский текстиль не мог толком встроиться в рынок, хотя, казалось бы, одежда человеку необходима. 80–90% проблем, которые испытывала страна при переходе к рынку, были заданы структурой её экономики. И реформировать её оказалось очень непросто.

Свой-чужой

В нынешней России распространено мнение, что Советский Союз довёл до ручки Михаил Горбачёв: провёл, дескать, «неправильные» реформы вместо «правильных». А может, и вообще не нужно было советскую экономику трогать – жили бы сейчас и не тужили.

На самом деле необходимость что-то менять была осознана политбюро ещё в 1960-е. Воплотилось это в 1965 г. в старте косыгинской реформы, подразумевавшей рост самостоятельности предприятий. Но некоторые экономисты приукрашивают её суть: якобы «щёкинский эксперимент» с гибкими зарплатами и другие находки команды Алексея Косыгина впоследствии легли в основу китайских реформ при Дэн Сяопине. Хотя в реальности заметного движения к рынку при Косыгине не наблюдалось, и даже скромные начинания советского премьера свернули спустя три года. Во-первых, Пражская весна и вторжение в Чехословакию сделали непопулярными любые заигрывания с рынком. Во-вторых, открыли богатую нефть в Западной Сибири, и появился простой способ наполнять казну, не порождая независимый бизнес и ни с кем не делясь властью.

В брежневском окружении возобладало мнение, что для экономического прогресса нужно просто лучше работать. Словно в популярной производственной драме «Мы, нижеподписавшиеся» – заменить плохих управленцев на хороших. Ещё мешала вера в современную технику без учёта стимулов для работников. Прорва денег заливается в механизацию совхозов, промышленное строительство и закупку японских станков. Словно по Салтыкову-Щедрину – «ищут путей, чтобы превратить убыточное хозяйство в доходное, не меняя оного».

Бывший зампред Совмина СССР по агропромышленному комплексу Зия Нуриев вспоминает, как приехавший в Москву с визитом министр финансов Швеции сразу пошёл в гастроном и купил 25 кг сырокопчёной колбасы, которая была в несколько раз дешевле, чем в Швеции. Нуриев пытался объяснить Брежневу, что поддерживать такие цены долго невозможно: «Он выслушал меня и говорит: «Зия, человек покупает машину один, от силы два раза в жизни, а хлеб, мясо и молоко – каждый день. Ты что, хочешь повторения новочеркасских событий? Я на это не пойду».

Брежнев считал снабжение населения первостепенным политическим вопросом и на политбюро шутил, что для решения продовольственных проблем нужно ввести в стране два постных дня в неделю. Ведь относительное изобилие удавалось поддерживать лишь в магазинах крупных городов. А в глубинке сырокопчёной колбасой даже не пахло, из деревень за ней специально отправляли гонцов.

Но в 1986 г. нефтяные цены рухнули с 32 до 10 долларов за баррель, опускаясь временами до 6 баксов. К тому же американцы при Рейгане взвинтили оборонные расходы, запустили разработку принципиально новых видов вооружений, и стало ясно, что даже могучий советский ВПК не сможет поддерживать паритет.

Зато открылось окно для политических перемен. Но реформа государственных предприятий, которую возглавил в 1987–1988 гг. «крепкий хозяйственник» премьер Николай Рыжков, вышла неудачной. Идея снова была в том, чтобы дать директорам предприятий самостоятельность: пусть сами формируют план, определяют, что производить и в каком количестве. Но советские директора слишком привыкли к госзаказу, к бюрократическому торгу и «толкачам», на ходу переделав реформу «под себя».

Закон «О кооперации» стал для директоров настоящим подарком. Де-юре кооперативы не были аналогом частной акционерной компании – ими владели трудовые коллективы. Зато через них можно было прекрасно доить собственное предприятие, превращая государственные деньги в частные. Можно было заказать кооперативу на своём заводе какие-нибудь работы, которые реально делали те же заводские работяги за зарплату. Можно было продавать через кооперативы наиболее интересные виды продукции по рыночным ценам. Стабильных налогов не существовало. Чиновники спускали на предприятия вечно меняющиеся нормативы распределения прибыли. Могли 30% забрать, а могли 95%. Естественно, директорам стало выгодно заносить своим кураторам долю от кооперативной деятельности. Тем более что чаще всего они годами вместе ходили в баню.

В итоге полноценного перехода к договорным (то есть свободным) ценам не получилось. Для директоров это означало бы отмену госзаказа и необходимость покупать ресурсы на рынке. А они привыкли получать их от государства бесплатно. Власть тоже осознала, что дешёвые продукты вроде мела, гречки или резиновых сапог в новых условиях вовсе никто не захочет производить. Госзаказ сохранили на слишком многие категории товаров, а их дефицит от повышения самостоятельности предприятий никуда не исчез. К 1989 г. в относительно свободной продаже находилось только 11% продуктов народного потребления – а всё остальное нужно было «доставать».

Советская экономика оказалась крепким орешком для осторожных реформаторов. И никто до сих пор не смог внятно объяснить, как Горбачёв должен был «правильно» её перестраивать, не вводя свободных цен. Точно известно лишь, что все полумеры не сработали, и к 1992 г. страна оказалась на грани голода и гражданской войны. Радикальный переход к рынку, известный как «шоковые реформы», до сих пор остаётся глубинной народной болью. И эта боль мешает осознать, что огосударствление экономики в любой форме не может обойтись без возрождения плана, как его ни назови.

Дорогой Леонид Ильич

От 56 до 75% россиян положительно отзываются об эпохе «застоя». Какой опрос ни возьми, большинство полагает, что тогда «были идеалы», люди испытывали друг к другу доверие, в стране царили дисциплина и порядок, промышленность была мощной, а социальная защищённость граждан – реальной. 29% россиян считают, что власть тогда была «близкой к народу».

Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоминают 4% опрошенных, о «железном занавесе», застое и репрессиях – по 1%. Среди ответов респондентов о причинах любви к брежневскому Союзу встречаются такие: «бедные не видели, что есть богатые», «мне не хватает ощущения мощи и единства огромного народа». Чаще всего ощущение развития давал не рост личных доходов, а чувство сопричастности к успехам передовой страны: космос, гражданская авиация, победы на Олимпиадах.

Публицист Юрий Сапрыкин объясняет тренд на примере советского кино о «трудном счастье», где лишения всегда вознаграждаются сторицей: «То есть ты не просто сидишь в тайге и тебя сжирает комарьё, а ты веришь в трудное счастье, которое достигается посредством преодоления этого комарья. И оно сразу всё становится выносимым и даже романтически окрашенным. Те теплота и нежность, с которыми старшее поколение вспоминает о советских временах, связаны не с реальными благами или радостями жизни в советское время, а с той непрерывной психотерапевтической операцией, которую проделывала советская культура с вверенным ей народом, позаимствовав инструменты у русской классики».

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: