В этот день, 205 лет назад, 17 мая 1820 года, родился историк Сергей Соловьев.

Когда ему было тридцать лет, он поставил перед собой дерзкую, почти невыполнимую задачу — рассказать согражданам обо всем, что происходило с нашей страной и населяющими ее народами, начиная с самых далеких эпох, когда ни русского государства, ни сформированных внутри него этносов еще не было вовсе. И ученый осуществил свой замысел — создал 29-томную «Историю России с древнейших времен», потратив на это всю оставшуюся жизнь.

Сей труд чрезвычайно обширен, по-настоящему фундаментален. В нем показаны все основные черты и стороны национального прошлого: законов и обычаев, учреждений и собраний, племенных и территориальных групп, городского и сельского населения, князей, бояр, крестьян, купечества, дворянства, духовенства... Это не только история государства и народа, но и весьма подробная летопись русской жизни.

Ученые последующих поколений целенаправленно шли по стопам Соловьева, всматривались в написанные им батальные и жанровые исторические полотна, старательно изучали его комментарии и выводы.

«Для Соловьева, как и для Грановского, история была наука, по преимуществу воспитывающая гражданина, — утверждал их коллега Константин Бестужев-Рюмин. — Для того и для другого поучительный характер истории заключался не в тех прямых уроках, которыми любила щеголять историография XVIII века и которыми богаты страницы Карамзина, где выставляются герои добродетели в пример для подражания и чудовища порока в образец того, чего следует избегать. Нет, ни тот, ни другой из этих незабвенных профессоров не считал историю «зеркалом добродетели», но каждый из них имел другую цель: они старались воспитать в своих слушателях сознание вечных законов исторического развития, уважение к прошлому, стремление к улучшению и развитию в будущем».

Из «Истории России с древнейших времен»:

«Общества необразованные и полуобразованные страдают обыкновенно такою болезнию: в них очень легко людям, пользующимся каким-либо преимуществом, обыкновенно чисто внешним, приобресть огромное влияние и захватить в свои руки власть. Это явление происходит от того, что общественного мнения нет, общество не сознает своей силы и не умеет ею пользоваться, большинство не имеет в нем достаточного просвещения для того, чтоб правильно оценивать достоинства своих членов, чтоб этим просвещением своим внушить к себе уважение в отдельных членах, внушить им скромность и умеренность; при отсутствии просвещения в большинстве всякое преимущество, часто только внешнее, имеет обаятельную силу, и человек, им обладающий, может решиться на все — сопротивления не будет. Так, если в подобном необразованном или полуобразованном обществе явится человек бойкий, дерзкий, начетчик, говорун, то чего он не может себе позволить? кто в состоянии оценить в меру его достоинство? Если явится ему противник, человек вполне достойный, знающий дело и скромный, уважающий свое дело и общество, то говорун, который считает все средства в борьбе позволенными для одоления противника, начинает кричать, закидывать словами, а для толпы несведущей кто перекричал, тот и прав; дерзость, быстрота, неразборчивость средств дают всегда победу».

«Мы имеем полное право не сочувствовать крутым переворотам в направлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опустошения, которые они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства условливаются сильными болезнями, и мы знаем, что допетровская Россия накопила в себе много болезней, и явления преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. Политическое тело оздоровело, получило средства к продолжению жизни, и жизни, богатой сильными проявлениями; но историк впал бы в непозволительную односторонность, если бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия. Эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Не дело историка безусловно восхищаться всеми явлениями этой эпохи, безусловно оправдывать все средства, употреблявшиеся преобразователем для лечения застарелых недугов России; но, изображая деятельность человеческую с необходимою в ней темною стороною, историк имеет право изображать деятельность Петра как деятельность великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества».

«Страна была действительно бедная, малолюдная, без промыслов... но Петр хорошо знал, что одною из главных причин скудности казны была закоренелая болезнь русского общества, воспитанного на кормлении. Тщетно преобразователь выставил понятие о государстве, о бескорыстном служении ему, тщетно толковал о пользе всенародной; русский человек в продолжение многих веков привык смотреть на службу как на средство кормления, и века должны были пройти прежде, чем он мог отстать от этой привычки. Но Петр не был такой человек, который мог спокойно передать времени известное улучшение, известную работу; чувствовать всю нужду в деньгах и знать, что вместо употребления на общее дело они расходятся по частным карманам, было для него невыносимо, и как везде, так и здесь он принял самые сильные меры, начал кровавую борьбу с казнокрадцами, как в старину с стрельцами».

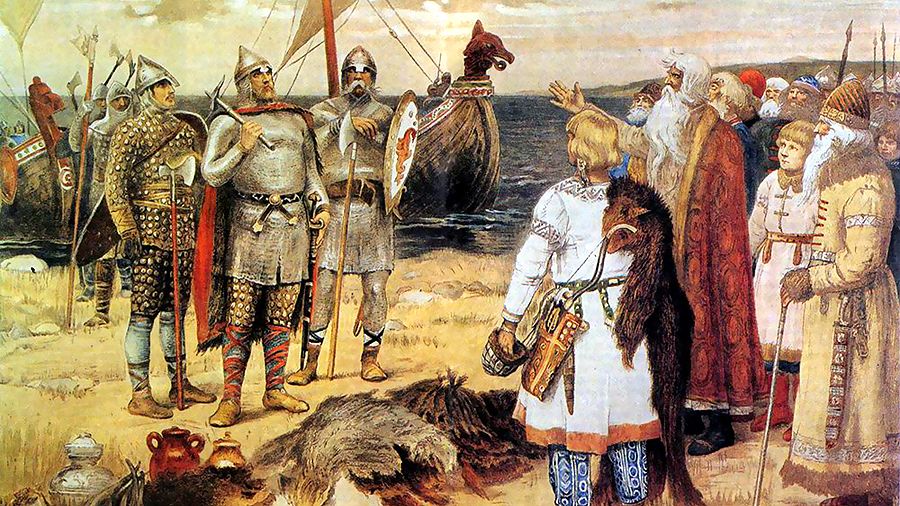

На фотографиях: С.М. Соловьев и (на анонсе) Виктор Васнецов. «Призвание варягов». 1909

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: