Ровно 65 лет назад произошло небывалое: лидер Советского Союза на долгих 35 дней покинул страну. 25 из них он провел в Нью-Йорке, а десять — на судне, где любовался туманной Балтикой и бурным Атлантическим океаном.

10 сентября 1960 года газета «Советская культура» вышла с сообщением ТАСС на первой странице: «Из Москвы на XV сессию Генеральной Ассамблеи ООН выехала делегация, возглавляемая Председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым... До Калининграда Н.С. Хрущев и другие члены делегации следуют самолетом «ТУ-104», а оттуда продолжат путь в Нью-Йорк на турбоэлектроходе «Балтика».

Огромная, через весь газетный лист, «шапка» возвещала: «Счастливого пути, дорогой Никита Сергеевич! Новых великих успехов вам в борьбе за мир!»

Здесь же были опубликованы отклики деятелей культуры: народная артистка РСФСР Мария Максакова «с глубоким удовлетворением» встретила весть о том, что Никита Сергеевич возглавил советскую делегацию, народный артист РСФСР Максим Штраух «горячо приветствовал» «неустанную, кипучую деятельность Никиты Сергеевича Хрущева, воодушевляющего своим примером многомиллионную армию борцов за мир», народный артист РСФСР Владимир Честноков «с чувством глубокой благодарности» следил за усилиями родного правительства, «делающего все для того, чтобы укрепить связи, доверие и дружбу со всеми странами». Мало кто из них догадывался, что Хрущев отправился в Америку ругаться с империалистами (что, забежим вперед, ему вполне удалось).

Второе открытие Америки

Год назад первый секретарь ЦК КПСС уже ездил в США. По итогам поездки в 1959-м опубликовали сборник репортажей и речей советского лидера, произнесенных на американской земле, «Жить в мире и дружбе!». А затем огромным тиражом вышла книга «Лицом к лицу с Америкой», составленная на скорую руку группой ведущих советских пропагандистов. Авторы Алексей Аджубей, Николай Грибачев, Леонид Ильичев, Павел Сатюков и другие получили за нее Ленинскую премию... в области литературы.

Хрущева в тот раз принимали «как родного». Возили в Голливуд, показывали чудо-кукурузу и самую передовую ЭВМ, угощали кока-колой и хот-догами, устраивали Никите Сергеевичу встречи с профсоюзными деятелями и пианистом Ваном Клиберном. И хотя никаких важных соглашений с принимавшей стороной подписать не удалось, в советском руководстве поверили, что наступила долгожданная «разрядка» (на эти грабли наступит еще не одно поколение наших руководителей!). Во всяком случае договорились, что в июне 1960-го президент США Эйзенхауэр посетит Советский Союз с ответным визитом.

Н.С. Хрущев и А.А. Громыко в зале заседаний Генассамблеи ООН. Фото: ИТАР-ТАСС

Все эти планы потерпели крах — вместе с самолетом-разведчиком U-2, который утром 1 мая пересек южную границу СССР и был сбит советской системой ПВО над Уралом. Температура «холодной войны» упала до точки замерзания. Кремль отменил визит американского руководителя с формулировкой: советские граждане «не могут в сложившейся обстановке принять президента США с должным гостеприимством».

А тут Куба выбрала курс на построение социализма, что вызвало у американской стороны болезненную реакцию: на Остров свободы были наложены санкции, и началась подготовка военной операции по свержению режима Фиделя Кастро.

Так что если в 1959 году Хрущев ехал Америку очаровывать, то в 1960-м — ему надо было готовиться к войне.

Главный коммунист СССР был мастером политического пиара, и ему вовсе не требовалась помощь политтехнологов вроде зятя-«известинца» Аджубея или главреда «Правды» Павла Сатюкова (на всякий случай НС все же взял их с собой в Нью-Йорк). Хрущев сам придумывал ходы, которые были призваны взорвать мировую прессу. Шаг первый — решение отправиться в Нью-Йорк морем. Прежде так не делал ни один советский руководитель, да и в эпоху «проклятого царизма» подобных примеров не было. Шаг второй — руководитель советского правительства решил лично возглавить делегацию на сессии Генассамблеи ООН (обычный уровень дипломатического представительства на подобных мероприятиях — от силы министр иностранных дел, а тут целый премьер!).

Последняя новость вызвала шок. Главы многих государств кинулись перекраивать свои рабочие графики. В результате желание лично посетить здание ООН в Нью-Йорке выразили Иосип Броз Тито из некогда дружественной Югославии, премьер Индии Джавахарлал Неру, иорданский король Хусейн бен Талал, британский премьер-министр Гарольд Макмиллан, премьер-министры Канады, Австралии и Новой Зеландии (имена их теперь, конечно же, забыты), лидеры движения неприсоединения — президент Египта Гамаль Абдель Насер, Кваме Нкрума из Ганы, индонезийский президент Сукарно, главы многих других государств Азии, Африки и Европы. В истории ООН подобного собрания политических лидеров еще не было.

Какие же цели ставил перед собой Хрущев? Никита Сергеевич считал себя великолепным, умеющим заткнуть рот самой враждебной аудитории полемистом и не очень ценил своих собственных, кремлевских пропагандистов, а к концу 1960 года положение на идеологическом фронте складывалось совсем не в пользу СССР.

Американцы не принесли даже извинений за сбитого Пауэрса и, напротив, потребовали открыть для своих разведчиков небо над СССР. В то же время критика Советского Союза в западных СМИ достигла небывалых размеров. Хрущев полагал, что способен сам переломить ситуацию, ведь, в конце концов, в 1959 году ему это удалось. Однако власти США на сей раз поступят хитро: объявят, что по соображениям безопасности передвижение советского лидера будет ограничено островом Манхэттен, где расположены здания ООН.

Аджубей вспоминал: «Дом советского представительства на Парк-авеню в Нью-Йорке. Такое впечатление, что он осажден по меньшей мере дивизией. Все это делалось под благовидным предлогом охраны советской делегации».

Н.С. Хрущев на балконе советского диппредставительства. Фото ИТАР_ТАСС

Тем не менее Никита Хрущев каждый день выходил из дверей резиденции, возле которой регулярно дежурила орава американских журналистов, и вступал с «акулами пера» в дискуссии. Критиковал политику Эйзенхауэра, разъяснял цели и задачи советской внешней политики, выражал солидарность с борьбой народов Африки. И даже пел «Интернационал»...

Как сообщал собственный корреспондент «Советской культуры» из Нью-Йорка, «в ответ на вопли политических кликуш и перетрусивших барабанщиков «холодной войны» о том, что русский премьер прибыл сюда ради «пропаганды», Н.С. Хрущев заявил твердо и громко на весь мир: «И я, не жалея усилий, буду вести такую пропаганду, пока даже твердолобые не убедятся в необходимости достигнуть соглашения о всеобщем разоружении и тем самым обеспечить мир во всем мире».

По свидетельству Виктора Суходрева, переводчика Хрущева (а потом и Брежнева, Косыгина и даже Горбачева), «его пытались перебивать, но это никому не удавалось».

Ах, белый пароход...

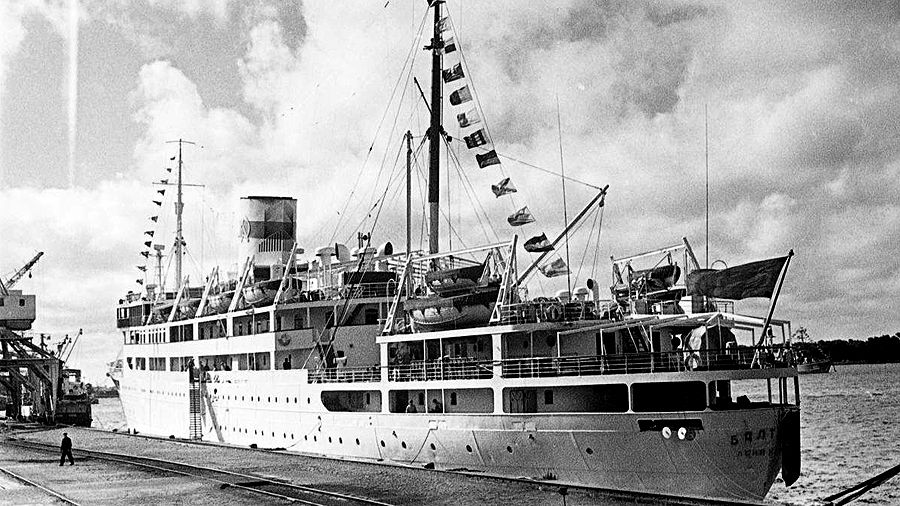

Но вернемся к началу вояжа, в Калининград, где к делегации СССР присоединились украинская (Николай Подгорный) и белорусская (Кирилл Мазуров): республики, уже тогда числившиеся самостоятельными членами ООН. Представители Венгрии во главе с Яношем Кадаром, Болгарии во главе с Тодором Живковым, Румынии (Георге Георгиу-Деж), Чехословакии (Антонин Новотный) также поднялись на борт «нарядно расцвеченного флагами» турбоэлектрохода «Балтика».

Турбоэлектроход «Балтика»

На мостике судна в тот момент находился Павел Майоров, получивший в 1960-м звание «Лучший капитан Министерства морского флота СССР» (а еще через три года «за успехи в деле развития морского транспорта» он стал Героем Социалистического Труда). Павел Алексеевич впоследствии вспоминал: «Кормовой флаг перенесен на гафель фок-мачты. Под клотиком развевался флаг председателя Совета Министров СССР. Никита Сергеевич легко поднялся по трапу на борт». 9 сентября «Балтика» отошла от пирса Калининграда и в сопровождении эсминцев Балтфлота взяла курс на Запад (пройдя пролив Ла-Манш, корабли военного эскорта повернут обратно).

Это мероприятие, конечно же, назвали «Рейсом мира».

Принадлежавший Балтийскому морскому пароходству пассажирский лайнер был на время «сдернут» с регулярных рейсов Ленинград — Лондон. История у судна была богатая: построенный в 1940 году в Нидерландах по заказу СССР, теплоход получил тогда имя «Вячеслав Молотов» (голландские корабелы изготовили два одинаковых судна, как говорят моряки, систершип, а «сестренку» назвали, конечно же, «Иосиф Сталин»). В 1957-м судно переименовали, поскольку «имярек» был замечен среди участников антипартийной группы своего же имени.

Пассажировместимость «Балтики» составляла 420 (по другим данным, 432) человек. К их услугам были музыкальные салоны, кинозалы, библиотеки, рестораны. Экипаж насчитывал 70 моряков, еще 90 — обслуживающий персонал. Помимо членов правительственной делегации, во главе с «самим» в Нью-Йорк якобы отправились и обычные пассажиры (так, во всяком случае, гласит легенда). В это верится с трудом, хотя иногда попадается в газетах снимок сидящего в шезлонге Хрущева, который читает газету в окружении крепких парней, и тут же несколько молодых женщин с любопытством рассматривают первого секретаря. Подпись под фото гласит: «Никита Сергеевич (в шляпе) на палубе лайнера. Мужчины, его окружающие, — охрана. Дамы — простые пассажиры, пришедшие поглазеть на главу государства».

Однако, как вспоминал Виктор Суходрев, «вместе с каждым руководителем отправился полный комплект охраны, переводчики, помощники, секретари. «Балтика» превратилась в своеобразный плавучий офис».

Н.С. Хрущев и Янош Кадар играют в палубный шаффлборд

Команда парохода вспоминала, что лидер СССР довольно спокойно переносил качку и даже восьмибалльный шторм, сам же Хрущев об этом рассказывал: «Те, кто еще ходил, были серого цвета, общее настроение было довольно грустным, самочувствие — плохим... Мой организм был более стойким, и я не поддался никакому укачиванию: на всем пути следования, независимо от волнения в океане, на меня оно совершенно не действовало». Но самого путешествия Никита Сергеевич побаивался: «Впервые за свою жизнь оказался в открытом океане. Воды видимо-невидимо... Можно потопить корабль, а потом, когда никого не останется и свидетелей не будет, разбирайся, по каким причинам это случилось... Несчастный случай? Или какая-то плавучая мина, оставшаяся от Второй мировой войны? А ведь такие случаи бывали. Но мог же быть и диверсионный акт!».

Встреча в Гарлеме

Наверное, главным событием того визита Хрущева в Америку стала встреча с Кастро. И состоялось знакомство двух лидеров не где-нибудь в приличном месте, а в грязном гетто в Гарлеме, в отеле «Тереза», хозяин которого приютил кубинских «барбудос». В своих мемуарах Никита Сергеевич весьма живо описал атмосферу отеля: «Войдя в гостиницу, я тотчас почувствовал, что там кроме негров никто не живет. Бедное старое здание и воздух спертый».

Они встретились с Кастро в холле гостиницы. Обнялись, расцеловались, затем беседовали час и договорились о новой встрече.

У этих переговоров была своя предыстория.

Когда Америка объявила полный торговый бойкот Кубы, отказавшись покупать кубинский сахар и продавать нужные ей товары, Кастро попросил помощи у СССР. Первоначально в Кремле с опаской отнеслись к новой политической фигуре. Фиделя в Советском Союзе толком никто не знал, даже когда в январе 1959 года повстанцы триумфально вступили в Гавану. Позднее поступила информация о том, что кубинский лидер симпатизирует коммунистической идеологии и считает, что другого пути, кроме социалистического, для Кубы нет. Проверить эти сведения Хрущев отправил в Гавану своего верного клеврета Анастаса Микояна, который пришел от Кастро в восторг: «Настоящий революционер! Совсем как мы в молодости!»

Это сразу же решило многие проблемы. Договорились экспортировать с Кубы сахар и импортировать нефть из СССР, а еще — о 100-миллионном кредите. Заплатили Кастро крупную сумму за право публикации в Советском Союзе и других социалистических странах его речей и статей. По словам советского представителя, «Фидель был буквально растроган», ведь это был его первый гонорар! Команданте сказал, что «если мы будем издавать все, что он наговорит, то, чего доброго, он станет миллионером» (забегая вперед: на сессии Генассамблеи ООН Кастро произнес самую длинную за всю историю организации речь — она продолжалась 4 часа и 29 минут).

Петр Оссовский. «Фидель Кастро»

Ну, и конечно, был решен вопрос с военной помощью. В Москве за два месяца до визита Хрущева в США кубинцам сообщили, что им будут немедленно поставлены 30 танков и 100 000 единиц автоматического оружия. Последняя цифра в десять раз превышала запрашиваемую Гаваной, а танки вообще стали для революционного правительства нежданным подарком. Причем их поставили безвозмездно, то есть даром. Помощь пришлась как нельзя кстати, и высадка в заливе Свиней десанта «контрас» закончилась полным провалом.

В июле 1960-го, выступая на Всероссийском съезде учителей (нашел же аудиторию!), Хрущев пообещал: «В случае необходимости советские артиллеристы могут поддержать кубинский народ, если агрессивные силы в Пентагоне осмелятся начать интервенцию против Кубы. Пусть в Пентагоне не забывают, что, как показали последние испытания, у нас имеются ракеты, способные попадать точно в заданный квадрат на расстоянии 13 тысяч километров».

На встрече в отеле «Тереза» Хрущев и Кастро договорились о расширении военного сотрудничества, а на Генассамблее ООН советский лидер во всеуслышание подтвердил свои июльские (1960 года) обязательства защитить Кубу. Это заявление стало политической сенсацией.

Свободен, как Африка

23 сентября 1960-го советский руководитель прочел на пленарном заседании Ассамблеи доклад «Свободу и независимость всем колониальным народам. Решить проблему всеобщего разоружения». Текст перепечатали многие советские газеты, в том числе «Советская культура». Глава нашей делегации объявил о солидарности СССР с народами, борющимися за национальное освобождение, потребовал от капиталистических стран предоставить всем колониям свободу и выразил готовность оказать им моральную и материальную поддержку.

Вадим Воликов. Плакат «Колонизаторов — к ответу!». 1961

12 октября произнес еще и речь по вопросу «освобождения всех народов из-под колониального гнета».

В результате Генассамблея приняла Декларацию о предоставлении независимости народам колоний. Проект документа внес на рассмотрение ООН Хрущев. «Во избежание серьезных кризисов должен быть положен конец колониализму и связанной с ним любой практике сегрегации и дискриминации, — говорилось в Декларации. — Любые военные действия или репрессивные меры какого бы то ни было характера, направленные против зависимых народов, должны быть прекращены, с тем чтобы предоставить им возможность осуществить в условиях мира и свободы свое право на полную независимость».

Кроме того, Никита Сергеевич предложил реформировать Организацию Объединенных Наций (актуально до сих пор!), предложив несколько организационных «новаций», например — заменить генерального секретаря «тройкой», коллегиальным органом, состоящим из представителей западных и коммунистических стран, а также государств третьего мира.

Про ботинок, которым на английского премьера Гарольда Макмиллана стучал на заседании Генассамблеи ООН первый секретарь ЦК КПСС, говорить здесь не будем: желтая пресса обсосала эту тему еще 65 лет назад.

В обратный путь Хрущев отправился на самолете «ТУ-104». Перелет занял всего десять часов.

А «Балтика» прославила себя еще раз — спустя два года, во время Карибского кризиса, на ее борту в обстановке строжайшей секретности на Кубу была доставлена 51-я ракетная дивизия РВСН.

Михаил Холуев. «Никита Сергеевич Хрущев в ООН». 1964

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: