В Перми в конце сентября прошел двадцать пятый Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». На самом деле, первый смотр документального кино, снятого по принципам американского классика режиссуры Роберта Флаэрти, состоялся еще 30 лет назад. По заветам Флаэрти, в программу фестиваля отбираются фильмы, в которых «человек проживает на экране часть жизни, сформулированную режиссером по законам драматургии». Одним из самых известных фильмов Роберта Флаэрти стал его дебют «Нанук на Севере» – вот и статуэтки смотра, возглавляемого режиссером-документалистом Павлом Печенкиным, были названы «Нануками».

Кроме международного смотра, проводится национальный конкурс «Российская «Флаэртиана», где собраны лучшие фильмы, соответствующие «флаэртианской» эстетике и снятые на территории России. Также в рамках фестиваля прошел конкурс студенческих киноработ, лекции и семинары и спецпрограмма (российско-китайский форум, секция Best Of Flahertiana, картины на коми-пермяцкую тематику к столетию округа и многое другое). Рассказываем о ярких фильмах «Флаэртианы-2025» – в том числе о победителях.

Китайские кинематографисты Цзянь Фань и Изабелла Цзань посвятили свое кино весьма необычной героине, причем портрет у них получился сложным, многогранным и неоднозначным. Героиней этой стала китайская поэтесса Сюхуа Юй – едва ли не самая известная сегодня у себя на родине. Слава пришла к ней в 2014 году, когда одно из ее стихотворений стало вирусным. С тех пор у поэтессы вышло шесть книг, общий тираж которых превысил два миллиона экземпляров.

Судьба у Сюхуа Юй при этом непростая – Цзянь Фань посвящает ей уже вторую картину, вместе с героиней он провел больше десяти лет. Первый фильм под названием «Этот шаткий мир» вышел в 2016 году. Его действие развивается как раз в переломный момент в жизни Сюхуа Юй: рожденная в деревне с церебральным параличом, выданная замуж за нелюбимого человека, женщина обретает шанс все изменить благодаря внезапной популярности в интернете. Она разводится с человеком, с которым была несчастлива двадцать лет, и обретает независимость.

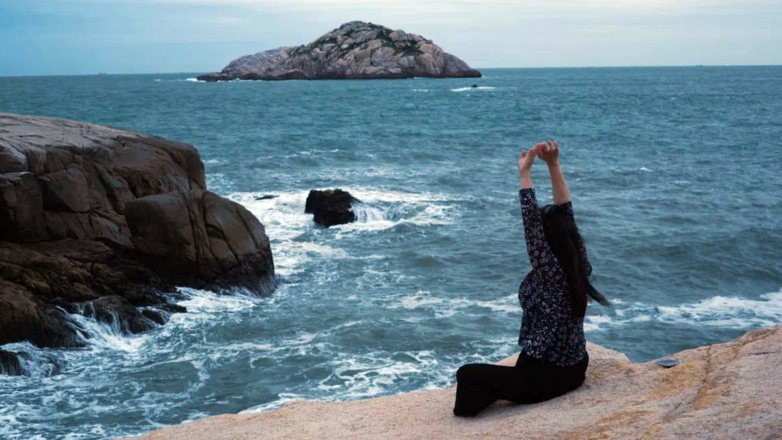

В начале картины «Она танцует у моря» мы застаем Сюхуа Юй впервые по-настоящему (и взаимно) влюбленной. У нее завязались отношения с молодым человеком, поклонником ее творчества, и он становится ее мужем. Однако третий важный участник этих отношений – интернет. Сюхуа Юй часто выходит на связь с поклонниками, которые не стесняются комментировать события из жизни влюбленной пары. Многие сомневаются в благородстве помыслов мужа. Постепенно уже и зрители начинают видеть, что их любовь отнюдь не идеальна. Да и любовь ли это? Кто кого сильнее использует? Кто с кем более жесток? Романтическая зарисовка оборачивается картиной дисфункциональных отношений.

«Она танцует у моря» не парадный портрет поэтессы и не шарж: это честное отражение разных черт ее личности. Такое полнокровное погружение в характер героя редко встречается и в игровом кино.

Кроме того, «Она танцует у моря» – еще и о языке искусства, будь то поэзия или танец. О той свободе, которую он дает и к которой не так просто приблизиться. В начале картины Сюхуа Юй учится танцевать под руководством молодой танцовщицы. В финале героиня уже танцует рядом с другими участницами перформанса.

Оценили картину Цзянь Фаня и Изабеллы Цзань и на IDFA – одном из важнейших мировых фестивалей документального кино, в конкурсе которого участвовал фильм.

В национальном конкурсе лучшей была названа картина «У ветра нет хвоста», тоже имеющая хорошую фестивальную судьбу. Например, фильм победил на важном международном киносмотре «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

Постановщики Иван Власов и Никита Сташкевич погружают нас в мир, о котором большинство городских жителей не имеют никакого представления. Это мир ненецких кочевников на Ямале, пасущих стада оленей в тундре. Главную героиню, девочку Нику, кочевая учительница готовит к поступлению в школу-интернат. Для всех местных жителей обучение в таких школах обязательно по закону – и для детей разлука не только с семьей, но и с привычным образом жизни становится травмой. Что и говорить: когда Нику просят собрать из палочек дом, она упорно собирает чум – для нее именно он и является настоящим домом.

[caption id="attachment_1761577" align="aligncenter" width="1200"] Кадр из фильма "У ветра нет хвоста"[/caption]

Авторам картины, жившим в чуме со своими героями, удалось добиться почти иммерсивного эффекта. Слушая необычные сказки, которые превращаются в колыбельные для детей, наблюдая за их отходом ко сну, подобным магическому ритуалу, постепенно словно растворяешься в мире, привычном для Ники и ее семьи. Слова становятся менее важны, чем их убаюкивающий ритм, а обычаи кочевников перестают казаться такими экстравагантными. Привыкая к безграничным просторам и к единению с природой, чувствуешь духоту, когда действие в финале перемещается в школу. Единственное, что может спасти, это сестринское плечо, которое оказывается рядом.

«Привет, пап» – один из самых исповедальных и ярких фильмов национального конкурса. Постановщица Александра Крецан сделала картину о своей подруге Наде и ее драматической семейной истории. Надя родилась в Казахстане, но больше пятнадцати лет назад они с мамой и сестрой сбежали от отца в Россию. Напиваясь, он становился агрессивным: доходило чуть ли не до преследования родных с топором.

Наде вроде бы удается дистанцироваться от прошлого, построить интересную и успешную жизнь. У нее хорошая работа, породистая собака, шикарный дом в деревне. Однако ее продолжает грызть изнутри детская боль и незавершенность истории с отцом. Однажды она решается вернуться в родной город и повидаться с родителем. Приехав туда, Надя шутит, что зря она потратила столько денег на психотерапию – нужно было просто уже давно осуществить эту поездку. Вместе с отцом, теперь добрым и понимающим, героиня отправляется в деревню, где раньше проводила много времени. Там родные, друзья, знакомые. Все тот же магазин с той же продавщицей.

[caption id="attachment_1761575" align="aligncenter" width="1200"] Кадр из фильма "Привет, пап"[/caption]

Поначалу Надя поддается эйфории: призраки прошлого угомонились, отношения с адекватным теперь отцом восстановлены. Но, увы, реальность вскоре догоняет героиню: родитель, якобы завязавший с алкоголем, в гостях постепенно напивается. Надя не показывает вида, но очевидно, что у нее внутри снова что-то умирает. Она перестает строить иллюзии.

Однако, несмотря на отчетливую ноту печали в финале, этот морозный поэтичный фильм все равно оставляет героиню, а вместе с ней и зрителей с надеждой на светлое будущее. Надя горюет, что не сможет привезти семью в свой загородный дом. Она признает, что все произошедшее стало ее частью, – но все равно она будет двигаться вперед. И, главное, она прощает отца, понимая, что ему было плохо очень долго, раз он заливал свою боль алкоголем.

«Грань мечты» завоевала недавно учрежденную награду за лучший документальный фильм Каннского кинофестиваля. Ее показывали в рамках параллельной конкурсной программы «Неделя критики».

Нада Рияд и Айман Эль-Амир провели четыре года со своими героинями – девушками из деревни на юге Египта. Они создают уличный театр – ставят и показывают спектакли о суровой доле женщины в патриархальном обществе. В этих представлениях нередко участвуют и зрительницы, которые живо откликаются на проблемы, очень хорошо им знакомые.

[caption id="attachment_1761574" align="aligncenter" width="1200"] Кадр из фильма "Грань мечты"[/caption]

Судьба каждой из девушек иллюстрирует сложность положения женщин в сельском Египте. Героини мечтают стать певицами, актрисами, постановщицами, но мало у кого из них есть шанс осуществить это. Родственники настаивают на женитьбе, да и сами девочки, влюбляясь, начинают думать, что идея выйти замуж не так уж плоха. Правда, они не могут поверить, что в итоге им будет запрещено не только заниматься любимым творческим делом, но и вообще выходить из дома.

Впрочем, героини в фильме не лишены субъектности – они в конечном итоге сами делают главный выбор в своей жизни (другое дело, что их ожидания зачастую оказываются обмануты). А еще, конечно, «Грань мечты» – картина о настоящей женской дружбе, солидарности и взаимной поддержке, которые могут свернуть горы.

Иранская постановщица Лейла Амини рассказывает историю своей сестры Насрин – домохозяйки, жены, матери двух детей. Поначалу она кажется счастливой, но вскоре идеальная картинка, которую Насрин, видимо, хочет продемонстрировать зрителям, сыпется. Любимый красавец-муж, оказывается, каждый день приходит домой ближе к ночи и уже не воспринимает Насрин как женщину. А еще он не поддерживает увлечение жены вокалом, не ценит ее действительно замечательный голос.

В Иране это обычное дело: после Исламской революции 1979 года женщинам и вовсе запрещено петь публично. Буквально не разрешено подавать голос. Если им удается найти творческих союзников, готовых сотрудничать с женщинами, то они записывают музыку подпольно и выпускают анонимно. Насрин, обладая прекрасным голосом и годами мечтая стать профессиональной певицей, находит таких союзников.

[caption id="attachment_1761573" align="aligncenter" width="1200"] Кадр из фильма "История сестры"[/caption]

Женская тема, а именно ограничение прав женщин в патриархальных обществах и их борьба за личную свободу, стала одной из центральных в международном конкурсе «Флаэртианы» 2025 года. Об этом и короткометражный фильм «Бали» индийской постановщицы Амоли Биревар, удостоенный специального упоминания жюри. И «Идеальная жена» еще одной индийской постановщицы Анурадхи Бансал.

«Фильм посвящен всем моим сестрам в Иране и за его пределами» – сказала Лейла Амини, представляя «Историю сестры» на фестивале онлайн. Ее слова наверняка бы разделили героини многих работ «Флаэртианы»-2025.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: