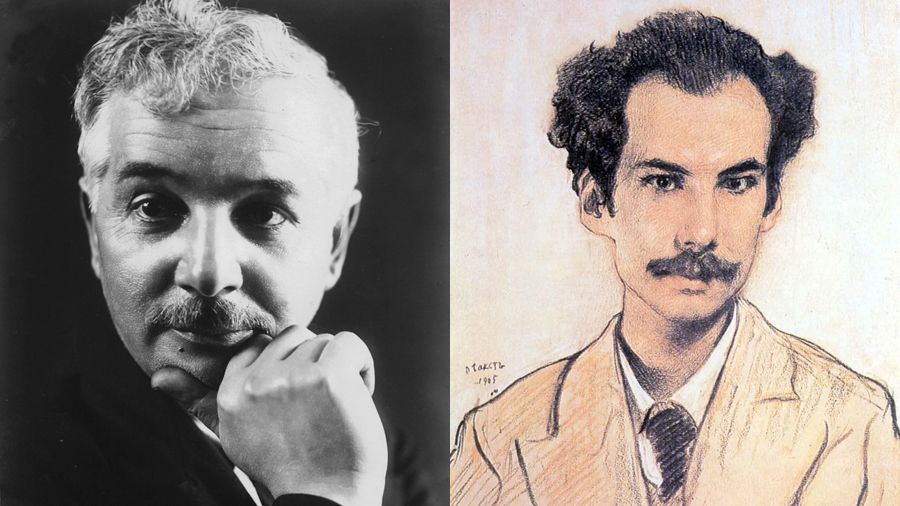

В эти дни 145 лет назад, 13 и 26 октября 1880 года, появились на свет два самородка Серебряного века, Александр Гликберг и Андрей Бугаев. Их мы помним как Сашу Черного и Андрея Белого.

«Нельзя, мол, отказать в таланте...»

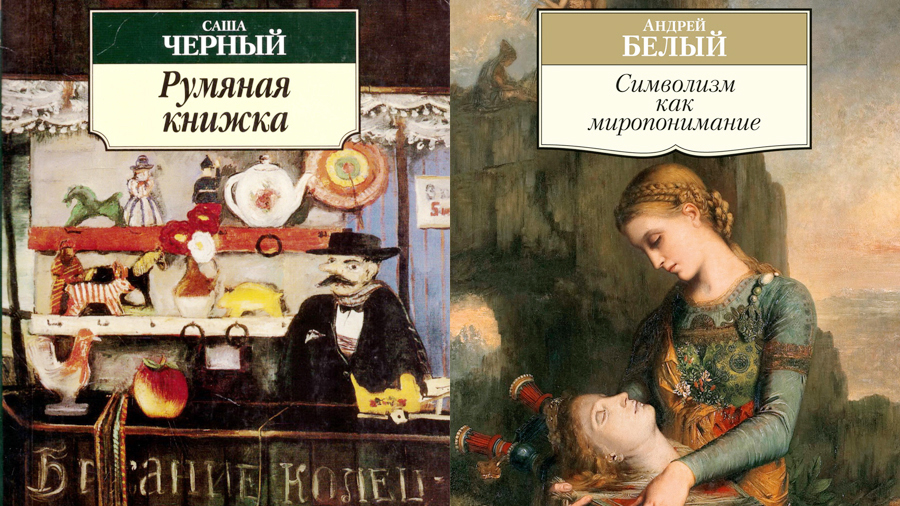

В славную летопись русской литературы один из них вошел в качестве блистательного стихотворца-сатирика, второй — в статусе ярчайшего представителя символизма.Есть ли в их судьбах нечто общее? Разумеется.

Родившиеся в течение пары недель, они оба довольно долго жили в сиянии ослепительной литературной славы. Саша покинул Россию в 1920-м, Андрей (ненадолго) — спустя год. И тот, и другой ушли из жизни рано, причем оба — совершенно неожиданно. Белый умер в самом начале 1934-го — ему исполнилось пятьдесят три (похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище). Черный закончил свои земные дни, когда ему было без малого пятьдесят два (покоится во французской земле)...

При желании можно сыскать и другие сходства судеб, но такая задача, надо полагать, перед нами не стоит.

Черный — мизантроп, язва, скептик. Сам себе вынес приговор:

В литературном прейскуранте

Я занесен на скорбный лист:

«Нельзя, мол, отказать в таланте,

Но безнадежный пессимист».

Белый, по выражению Марины Цветаевой, «изящный, изысканный, птичий — смесь магистра с фокусником».

Всем известно, что Черный и Белый — псевдонимы, монохромно-эффектные, запоминающиеся, отчасти зеркальные по отношению к их творчеству.

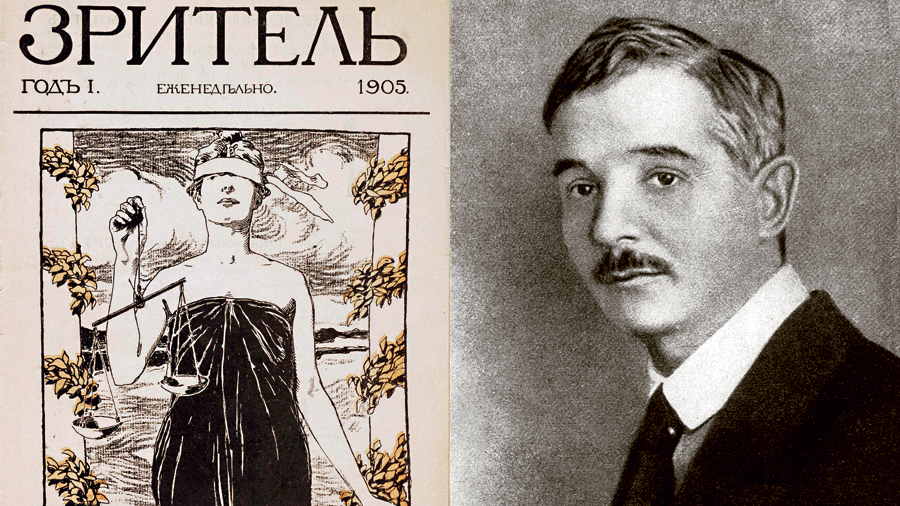

«Зритель» пострадал из-за «Чепухи»

Саша Черный, Александр Гликберг, родился в семье одесского аптекаря. В этом есть некий иронический подтекст — отпрыск в какой-то степени продолжил дело отца и тоже стал потчевать россиян различными снадобьями. Но не для тела, а для души — средствами сатирическими, саркастическими.У стариков Гликбергов было двое сыновей с именем Саша — блондин и брюнет. Темные волосы как раз и стали поводом для псевдонима.

Дебютное стихотворение невысокий молодой человек с грустными глазами опубликовал в июне 1904 года в житомирской газете «Волынский вестник». Творение называлось «Дневник резонера». Текст, высмеивавший провинциальные нравы, венчала странная, на первый взгляд, подпись «Сам по себе». Именно таким он и стал в русской литературе — ни на кого не похожим.

Возможно, господин Гликберг подался бы в фельетонисты, если бы через два месяца «Волынский вестник» не испустил дух. Начинающий же сатирик, наоборот, духа набрался и отправился в поисках счастья в столицу.

Судьба не сразу одарила одессита литературной удачей. Для начала фортуна поспособствовала его жизненному устройству. Гликберг служил в конторе на Варшавской железной дороге, где и женился. Причем на своей начальнице, которая была старше его на несколько лет. Брачный союз, однако, оказался прочным.

Вскоре и литературные дела пошли замечательно. Первое же питерское стихотворение «Чепуха», опубликованное в журнале «Зритель», было замечено. В нем Черный со всей присущей эпохе злостью куснул власть:

Трепов — мягче сатаны,

Дурново — с талантом,

Нам свободы не нужны,

А рейтузы с кантом.

Из-за этих виршей «Зритель» закрыли. Ну а звезда Саши Черного засияла на долгие годы. С болью и «безнадежным пессимизмом» он обнажал симптомы болезни, поразившей «нищих духом». Отныне стихотворец стал желанным гостем на страницах едва ли не всех сатирических изданий Российской империи. Но в основном публиковался в знаменитом в те времена «Сатириконе». «Получив свежий журнал, читатель прежде всего искал в нем стихи Саши Черного, — писал Корней Чуковский. — Не было такой курсистки, такого студента, врача, адвоката, которые не знали бы их наизусть».

Впрочем, своему успеху поэт во многом был обязан времени: Россию захлестнули протестные настроения — гулкое, тревожное эхо первой русской революции.

«Вечно танцующий Боря»

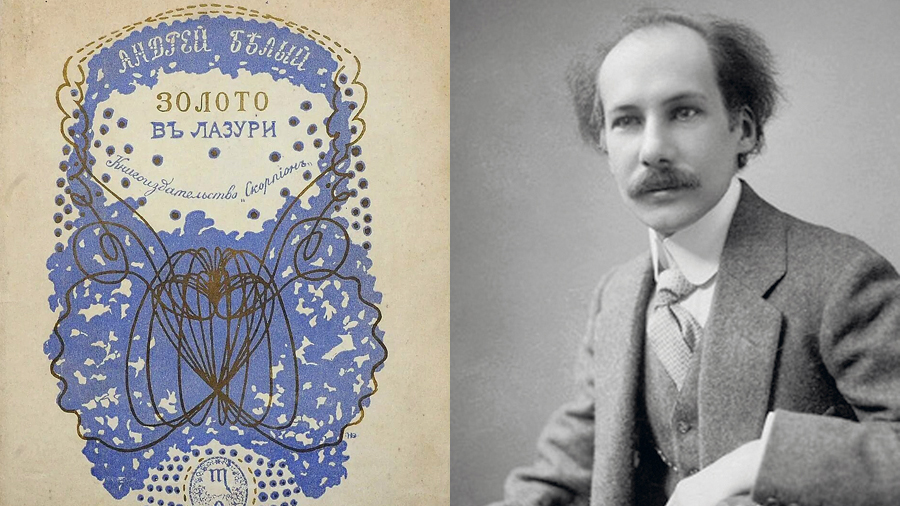

В отличие от Черного Борис Бугаев, сын профессора Московского университета, Белым стал довольно быстро. Такой псевдоним предложил друг семьи, брат философа Владимира Соловьева Михаил. Это было сделано, дабы скрыть от близких «декадентские увлечения».Белый всерьез взялся за литературное творчество не сразу, а лишь по окончании естественного отделения математического факультета МГУ. Ему даже светила удачная карьера биолога. Хотя его литературные публикации мелькали еще в университетские годы. И уже тогда бурно обсуждались.

Первыми произведениями Белого были «симфонии». Однако он и сам не мог толком объяснить, что сие означает. В них духовные порывы к «мистическому идеалу» соседствовали с картинами пошлости и уродств реальной жизни.

Зинаида Гиппиус назвала его «вечно танцующий Боря». Она же описала «бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся — почти до гримас...»

Белый, прозванный современниками «писателем-художником», был неустанным искателем новых литературных форм, символов и образов. Стиль, извлеченный из бурлящего потока слов, жанр ритмизованной прозы зримо передавал эмоции и настроение. Да и в живописи он оставил след: в Российской национальной библиотеке хранятся два его альбома — пейзажи Кавказа и декоративные композиции.

В начале ХХ века Белый — уже известный литератор, постоянный автор московских журналов «Мир искусства», «Весы». Он не только прозаик, но и старательный исследователь символизма, а также природы творчества. Важная часть его литературного наследия — работы по филологии, в основном по стиховедению и поэтической стилистике.

Белый, прозванный современниками «писателем-художником», был неустанным искателем новых литературных форм, символов и образов. Стиль, извлеченный из бурлящего потока слов, жанр ритмизованной прозы зримо передавал эмоции и настроение. Да и в живописи он оставил след: в Российской национальной библиотеке хранятся два его альбома — пейзажи Кавказа и декоративные композиции.

В начале ХХ века Белый — уже известный литератор, постоянный автор московских журналов «Мир искусства», «Весы». Он не только прозаик, но и старательный исследователь символизма, а также природы творчества. Важная часть его литературного наследия — работы по филологии, в основном по стиховедению и поэтической стилистике.

«На него смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу, после занавеса бросая одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши», — вспоминала Цветаева.

Белый часто задевал своего приятеля Александра Блока, причем дважды дело чуть не дошло до дуэли. Ныне упоминается нередко и далекий от литературы факт: Белый едва не увел у Блока жену Любовь Дмитриевну. Точнее, это произошло, но Менделеева вернулась к мужу...

Белый часто задевал своего приятеля Александра Блока, причем дважды дело чуть не дошло до дуэли. Ныне упоминается нередко и далекий от литературы факт: Белый едва не увел у Блока жену Любовь Дмитриевну. Точнее, это произошло, но Менделеева вернулась к мужу...

За Черным таких подвигов не водилось — жил себе и творил. В «амурах» на стороне замечен не был, с коллегами оставался подчеркнуто вежлив. Хотя разногласия случались. К примеру, поначалу дружеские отношения с Чуковским дошли до открытой ссоры.

Эмигранты поневоле

Революции, словно освежающей грозы, ждали оба писателя. Февральские перемены 1917 года приняли. Октябрь же виделся им мрачным, холодным, устрашающим, как ураган, варварским сломом привычных устоев. И наводнением кровавым. Черный эмигрировал. Жил в Литве, Берлине, Риме.В 1924-м переехал — уже окончательно — в Париж. Продолжал много работать, создавать свои «сатиры», стихи и рассказы для взрослых и детей. Его по-прежнему много издавали, он был популярен, но... Чувствовал себя чужим и одиноким. Даже хлеб вдали от Родины казался черствым.

Константин Коровин. «Ночной Париж». 1920-е. Фрагмент

Белый остался в России, однако проводил время в смятенных терзаниях. Несколько раз подавал прошение о выезде за рубеж на лечение — получал отказ. Наконец, после очередной бумаги ему позволили эмигрировать в Германию.

И Белый за границей — отверженный. Публикации есть — счастья нет. Более того, он встречается с открытой враждебностью соотечественников, считающих его пособником большевиков. Возвращается в Россию в 1923-м, в один год с Алексеем Толстым и тысячами других русских эмигрантов. То была волна «возвращенцев», правда, не слишком мощная.

Советская власть смотрит на Белого настороженно, но публиковаться ему позволяют.

И Белый за границей — отверженный. Публикации есть — счастья нет. Более того, он встречается с открытой враждебностью соотечественников, считающих его пособником большевиков. Возвращается в Россию в 1923-м, в один год с Алексеем Толстым и тысячами других русских эмигрантов. То была волна «возвращенцев», правда, не слишком мощная.

Советская власть смотрит на Белого настороженно, но публиковаться ему позволяют.

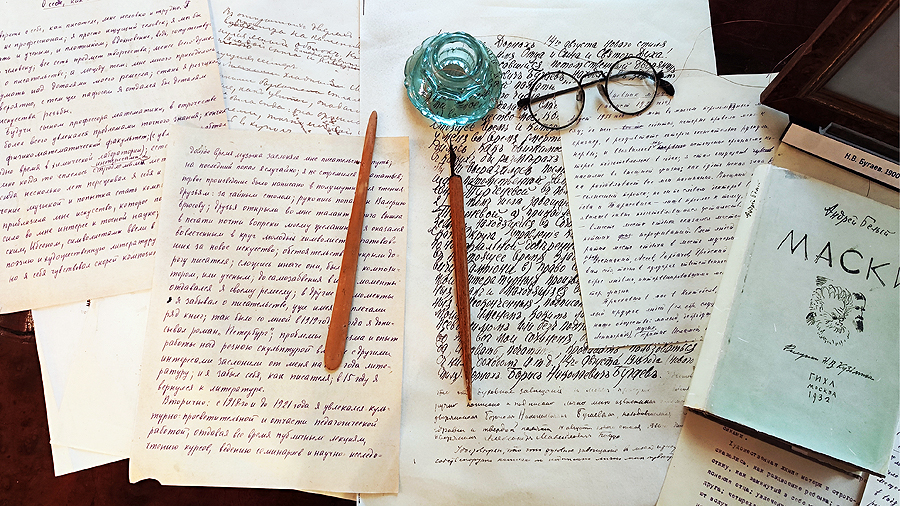

Он ездит с выступлениями по стране, начинает работу над гигантской эпопеей «Москва» — неким противовесом давнему роману о Петербурге. Успел написать две части первого тома — «Московский чудак» и «Москва под ударом». Из-под пера писателя выходят мемуары «На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций». Увы, другим планам сбыться было не суждено.

«Золотому блеску верил...»

В августе 1932 года у соседей Черного случился пожар, и поэт бросился спасать детей. После происшествия успел немного поработать в саду, ничто вроде не предвещало беды. Однако через некоторое время его настиг смертельный приступ.Белый умер полутора годами позже — от атеросклероза, спровоцированного солнечным ударом, незадолго до этого полученным в Коктебеле. Он словно напророчил себе подобную гибель много лет назад:

Золотому блеску верил,

А умер от солнечных стрел.

Думой века измерил,

А жизнь прожить не сумел...

В некрологе, опубликованном в «Известиях», был охарактеризован как «замечательнейший писатель нашего века, имя которого в истории станет рядом с именами классиков не только русских, но и мировых».

Об уходе Саши Черного на Родине никто тогда не узнал. В парижских «Последних новостях» Владимир Набоков прощальное слово о нем завершил так: «Мне только хотелось как-нибудь выразить запоздалую благодарность, теперь, когда я уже не могу послать ему письма, писание которого почему-то откладывал, теперь, когда все кончено, теперь, когда от него осталось только несколько книг и тихая, прелестная тень».

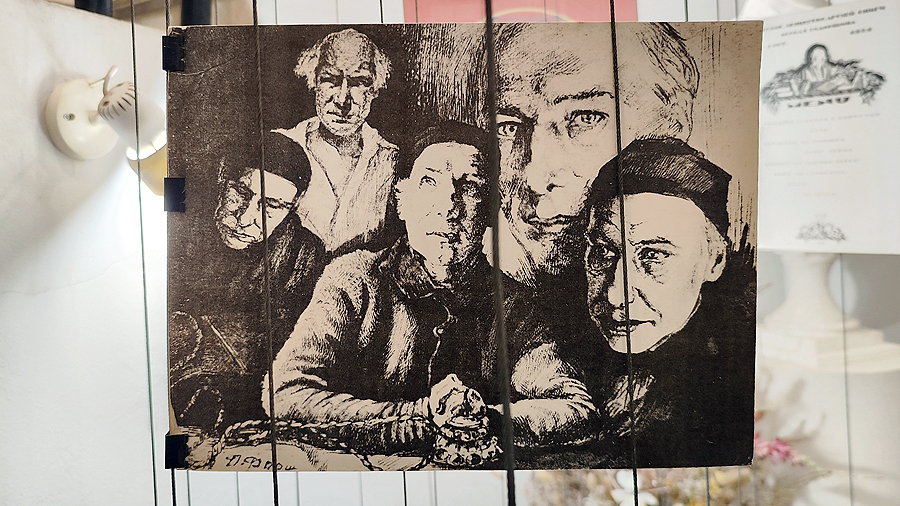

На фото Александра Курганова мемориальная квартира Андрея Белого в Москве.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: