За восемь десятилетий после Победы Великая Отечественная война изучена в самых разных своих аспектах, но говорить, что на все вопросы получены ответы, до сих пор не приходится, констатировали опрошенные «Известиями» историки. Они выбрали для нашей редакции интересные факты, ставшие известными в последние годы, по-новому зазвучавшие данные, на которые не обращали внимания десятилетиями, а также рассекреченные документы. О том, что изменилось в понимании основных кампаний, оценках подготовки к войне всех сторон и какую почву для изучения дает каждый новый пласт данных, — в материале «Известий».

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

Запланированный голод и геноцид

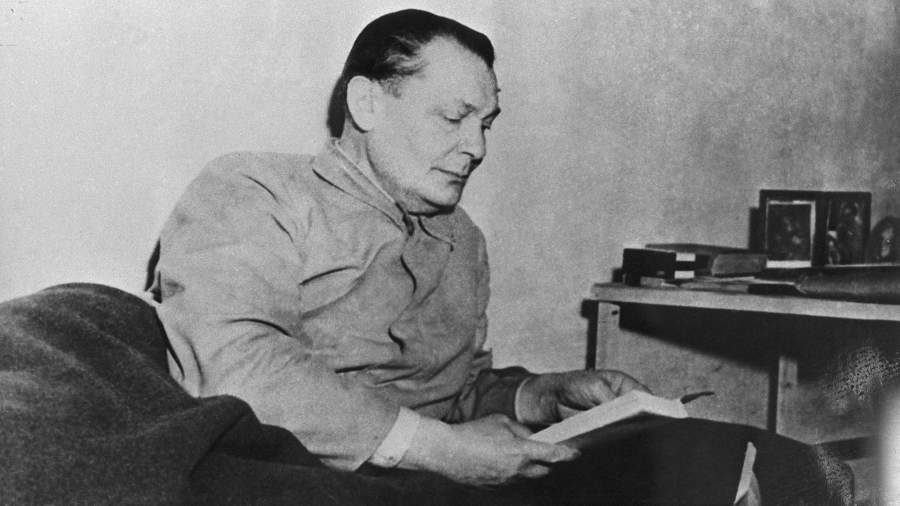

Новым прорывным источником, который дал миру более системное понимание Великой Отечественной войны, стали так называемые цветные папки штаба экономического планирования «Восток», который возглавлял Герман Геринг. Об этом рассказал «Известиям» главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации Дмитрий Суржик.

— Геринг был ответственным по четырехлетнему плану мобилизации немецкой экономики и по разграблению Советского Союза, — сказал эксперт. — Эти документы фигурировали на Нюрнбергском трибунале, но все предыдущие десятилетия внимание историков было переключено от них на вину главных преступников, главных организаций.

И изучение этих зеленой и желтой папок Геринга в последние годы открывает нам то, что это был не просто запланированный грабеж, а реальные планы по геноциду в отношении советского народа, отметил Дмитрий Суржик.

— Это было в том числе ограбление сельского хозяйства, чтобы вызвать массовый, невиданный ранее голод. И этот голод должен был охватить 30−35 млн человек на оккупированной территории, — рассказал он. — Разработкой этого плана голода занимался глава нацистского министерства сельского хозяйства и продовольствия Герберт Бакке. Это человек, который распланировал, что захваченные советские территории должны быть разделены на две части.

Земли, которые поставляют сельскохозяйственную продукцию, должны были быть отгорожены от лесных и от промышленных — то есть территорий-реципиентов, к ним относились Москва и Ленинград. И сквозь этот пограничный кордон не должны пропускаться продукты питания.

— Советская промышленность Германии была не нужна. Германии нужна была советская территория как поставщик сырья. И убить советскую промышленность намеревались через создание заведомо непригодных условий для жизни рабочих, то есть проведение геноцида в том определении, в котором он затем был сформулирован в дальнейшем в Конвенции ООН 1948 года, — сказал эксперт. — И этот план голода, который был озвучен на совещании статс-секретарей нацистских министерств в ходе заседания экономического штаба «Восток» 23 мая 1941 года, был включен в зеленую папку как основной, фундаментальный принцип.

Как готовились к войне

Во многом в тени остается проблематика управления войной — планирование мобилизационной подготовки и стратегического развертывания, организация военной экономики и тыла. Именно на эти сюжеты в последние годы было обращено внимание историков, рассказал «Известиям» доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Вершинин.

Так, по его словам, центральной вехой в истории войны остается 1941 год.

— На протяжении десятилетий дискуссия о том, можно ли было остановить германское вторжение на западных рубежах страны, сводилась к обсуждению ошибок Иосифа Сталина, который неверно определил направление германского удара, до конца сомневался в реальности угрозы нападения 22 июня, откладывал решение о приведении войск в боевую готовности. Но, как показывают последние работы, проблема имеет более глубокие корни, — рассказал эксперт.

Строительство Красной армии, развернувшееся в 1930-е годы, шло с перекосами, негативно сказавшихся на ее боеспособности. Подготовка личного состава, схемы применения военной техники имели ряд структурных недостатков. Стратегическое планирование в 1938–1941 годах слабо учитывало фактор наличия в распоряжении противника отмобилизованных и готовых к немедленному использованию сухопутных сил.

— Все эти просчеты были связаны с решениями руководства страны, но они имели под собой и объективные основания: сложная международная обстановка, запоздалое начало военного строительства, дисбалансы экономического развития ставили СССР в заведомо неблагоприятные условия, — рассказал Александр Вершинин.

По его мнению, результаты последних исследований позволяют закрыть спор об альтернативах военной катастрофе лета 1941 года. Реальной возможности избежать тяжелых поражений на начальном этапе войны у Советского Союза не было, уверен историк.

Экономика тыла

Другой вопрос, который давно интересует историков, заключается в том, как и за счет чего стране удалось быстро и эффективно преодолеть последствия первых поражений, напомнил Александр Вершинин.

— История советского тыла в годы Великой Отечественной войны долгое время глубоко не изучалась. И детальный анализ архивных документов показал, что организация работы экономики в интересах фронта, трудовая мобилизация потребовали от государства не только усилий по созданию сложной системы распределения ресурсов, но и определенной политической гибкости, — сказал он.

В момент смертельной опасности сталинская властная вертикаль, отказавшись от привычного инструмента нажима и репрессий, сумела наладить разъяснительную работу с населением. Сталину пришлось наделить своих ближайших соратников реальной властью, без чего эффективное управление страной и армией в ситуации военных перегрузок оказалось невозможным.

Пересмотрена и ранее доминировавшая точка зрения о том, что эвакуация промышленности и людей на восток осуществлялась в рамках направляемой сверху операции. Сейчас историки приходят к выводу о том, что она представляла собой во многом процесс, развивавшийся снизу.

Реконструируя реальное состояние тыла, историки получают более полное представление о тех колоссальных испытаниях, которые пришлись на долю советских людей. К 1944 году тыл находился на пределе своих мобилизационных возможностей: не хватало рабочих рук, а физические ресурсы тех, кто продолжал стоять у станка, были близки к исчерпанию.

— В этой связи показательны результаты последних исследований механизма финансирования войны. Они показывают, что его основным источником стало изъятие значительной части доходов населения через повышение налогов и цен, приведшее к резкому снижению уровня жизни, — рассказал Александр Вершинин.

Он напомнил, что до сих пор дискуссия о механизме помощи союзников, ленд-лизе, вращалась вокруг оценок реального вклада зарубежной помощи в общее военное производство Советского Союза.

— На начальном этапе войны значение ленд-лиза было невелико, однако оно росло по мере расширения транспортных коридоров и роста возможностей американской и британской экономик, — сказал эксперт. — Наиболее важными в конечном итоге стали отнюдь не поставки вооружения и стратегического сырья, а тысячи тонн продовольствия, которые позволили Советскому Союзу мобилизовать миллионы солдат и сформировать армии, уничтожившие военную мощь Германии.

Рассекреченные данные ФСБ

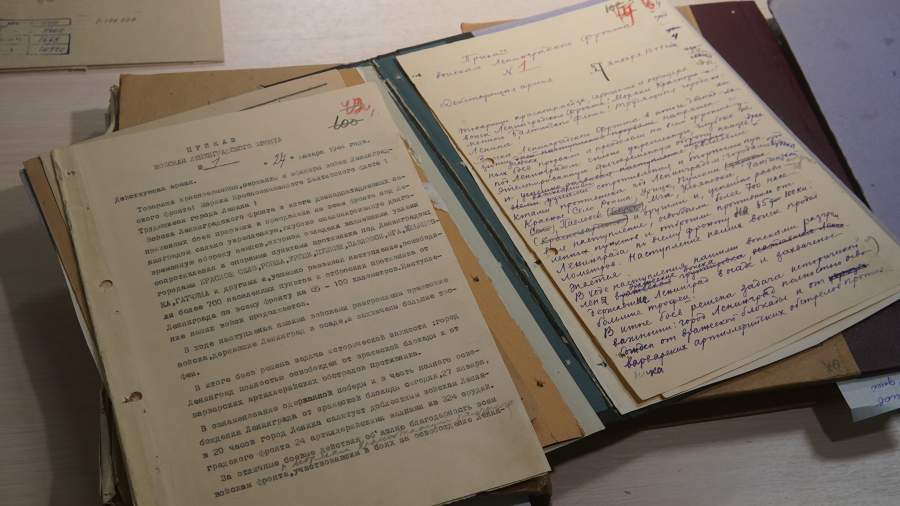

В преддверии 80-летия Победы Федеральная служба безопасности рассекретила и опубликовала множество архивных материалов. Их еще предстоит глубоко изучить историкам.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что работа по установлению лиц, виновных в злодеяниях против советских граждан, и документированию совершенных ими преступлений, органы госбезопасности начали уже в первый год Великой Отечественной войны — с освобождением первых оккупированных районов Московской области. 12 декабря 1941 года вышел приказ НКВД СССР, он регламентировал розыск агентуры противника, предателей и пособников оккупационных властей.

6 мая 2025 года ФСБ опубликовала документы, согласно которым в годы Второй мировой войны органы госбезопасности СССР зафиксировали 54 тыс. фактов преступлений нацистов, а также архивные материалы о розыске нацистских преступников, сбежавших на Запад.

«Советский народный комиссариат иностранных дел направил в 1941–1943 годах четыре ноты о злодеяниях оккупационных властей в отношении мирного населения посольствам и миссиям, аккредитованным в Москве. В докладной записке Вячеславу Молотову его заместитель по наркомату иностранных дел Соломон Лозовский писал 15 мая 1943 года: «Ни один посланник союзных с нами стран не высказался публично по этому вопросу», — сообщили в ведомстве.

А управление ФСБ по Ростовской области в этот же день в рамках проекта «Без срока давности» рассекретило данные об угоне в Германию почти 12 тыс. мирных жителей. Эти поквартирные списки жителей Таганрога составили в 1943 году после освобождении города. Всего в годы войны из Ростовской области нацисты угнали почти 181 тыс. человек.

5 мая ФСБ обнародовала документы, согласно которым члены Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ) осуществляли подрывную деятельность и помогали националистическим подпольщикам на территории СССР после окончания Великой Отечественной войны. Из документов следует, что значительная часть духовенства и монахов УГКЦ поддерживала связь с подпольем Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, запрещена в России. — Ред.) и оказывала ее боевикам материальную поддержку. Тогда были задержаны 78 униатских священников, связанных с националистическим подпольем, и десять скрывавшихся членов ОУН.

3 мая ФСБ опубликовала данные о потоплении Британией судов рейха с советскими пленными. В 1945 году авиация Великобритании разбомбила германские корабли с советскими военнопленными во время наступления на Нойнштадт. Выжило не более 300 человек.

«Восемьдесят лет назад произошла страшная трагедия, во время которой погибло от 7 тыс. до 12 тыс. человек. В этот день в Любекской бухте в Балтийском море самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании хладнокровно расстреляли три германских судна с заключенными гитлеровских концлагерей», — говорится в сообщении ведомства.

А в конце апреля были рассекречены документы о медицинских экспериментах врачей-нацистов над советскими пленными и мирными жителями в Крыму.

И это лишь несколько примеров обнародованных в последние месяцы новых данных.

Материальные свидетельства

Маршал Александр Василевский жаловался, что он как-то зашел в одно из помещений Генерального штаба, где находилась информация о различных военных операциях, о логике принятия тех или иных решений, и обнаружил, что эти документы после окончания войны никем не были востребованы, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Детальное изучение того, как наши предки решали проблемы в годы войны с самой смертоносной военной машиной в истории, которую к тому ж поддерживали экономическая и технологическая мощь всей Западной Европы, поможет нам и в современное время, в которой мы, по сути, решаем те же задачи, что и наши деды и прадеды, — заявил он. — Стоит посмотреть, как решались военные проблемы на всех уровнях от самого верха и до поля боя, как решались технологические задачи увеличения выпуска военной техники с одновременным снижением ее стоимости и улучшением ее характеристик, как решались кадровые проблемы на всех уровнях, как совершенствовались военные структуры Советского Союза, как решались проблемы с очковтиранием и враньем, как шла оценка боевого опыта и внедрения его в войска.

В пример историк привел ситуацию с потопленной немецкой подводной лодкой U-639. В 1943 году она поставила мины в Обской губе, после чего ее потопила советская подлодка С-101.

— В результате документы минных постановок утеряны. И в наше время в этой губе ведется активная экономическая деятельность, в частности, имеется порт Сабетта, и командованию Северного флота пришлось проводить дорогостоящие исследования губы на предмет поисков немецких донных мин, — рассказал он.

Одним из интересных и важных фактов Дмитрий Болтенков назвал обнаружение места гибели парохода «Армения» и уточнение обстоятельств его гибели.

— Ранее считалось, что он был потоплен самолетами-торпедоносцами, теперь же стало ясно, что причиной гибели стали авиабомбы. «Армения» погибла 7 ноября 1941 года, — рассказал эксперт. — Весной 2020 года корпус судна все-таки был найден. Его обследование, в частности отсутствие шлюпок, поставило под сомнение каноническую версию катастрофы.

Он добавил, что в последние годы было найдено много советских подводных лодок, погибших в ходе Великой Отечественной, да и во время Первой мировой.

— Это дало возможность оценить причины, по которым они погибли, а также сообщить потомкам, где находятся точные могилы их предков, — сказал Дмитрий Болтенков.

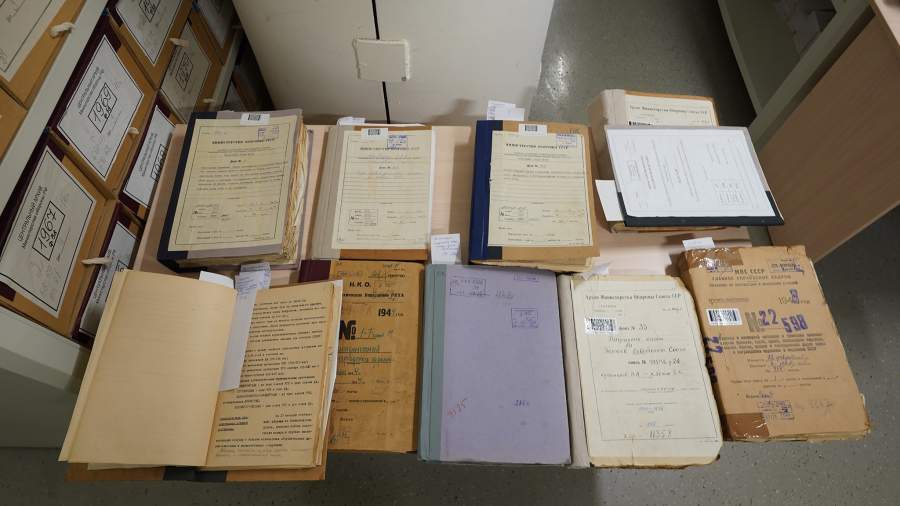

Руководитель Центра по истории Великой Отечественной войны Института российской истории РАН Сергей Кудряшов напомнил, что только за последние 20 лет были рассекречены все документы о советско-германских отношениях в межвоенный период.

— Особенно важно это при изучении договора о ненападении от 23 августа 1939 года и двух предвоенных лет до агрессии нацистов 22 июня 1941 года. Новые материалы доказывают, что именно Германия приложила все силы, дабы убедить советское руководство подписать договор о ненападении, — напомнил историк.— В западной литературе традиционно указывается только на роль Сталина, который будто бы всегда стремился ублажить Гитлера. Это не так. Сталин согласился на подписание договора только после того, когда убедился, что англичане и французы не хотят сотрудничать с СССР.

Все документы доступны на сайте Росархива, подчеркнул эксперт.

Кроме того, за последние десять лет в Центральном архиве Министерства обороны РФ были оцифрованы трофейные немецкие документы.

— Историки раньше с ними не имели возможности работать. Это почти 40 тыс. дел, почти 3 млн листов, — сказал Сергей Кудряшов. — Чтобы просто прочитать эти материалы в читальном зале архива, историку потребовалось бы около восьми лет. В настоящее время любой исследователь, сидя дома и включив компьютер, может работать с этими документами. Они представлены в цвете и в очень хорошем качестве на сайте российско-германского проекта по оцифровке германских документов в архивах Российской Федерации.

Сергей Кудряшов отметил, что благодаря доступу к новым архивам можно глубже изучать тему, например, по военным картам.

— Они были рассекречены только недавно. Многие из них делались в единственном экземпляре. Сопоставляя карты советского Генерального штаба с германскими картами, мы в состоянии по-новому посмотреть на войну, — рассказал эксперт.

Так, стало возможно лучше понять процессы планирования, роль разведки и оценить значение штабов в достижении победы. Карты переведены в цифровой формат с высоким разрешением и доступны на сайте Президентской библиотеки.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: