На этой неделе Спортивный Арбитражный Суд (CAS) и Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона приняли похожие вердикты, ставящие вне закона тотальный запрет на участие российских и белорусских мастеров настольного тенниса и двух зимних видов спорта в международных соревнованиях. Насколько велик вес и значение этих решений — рассказывают «Известия».

Суд и пересуды

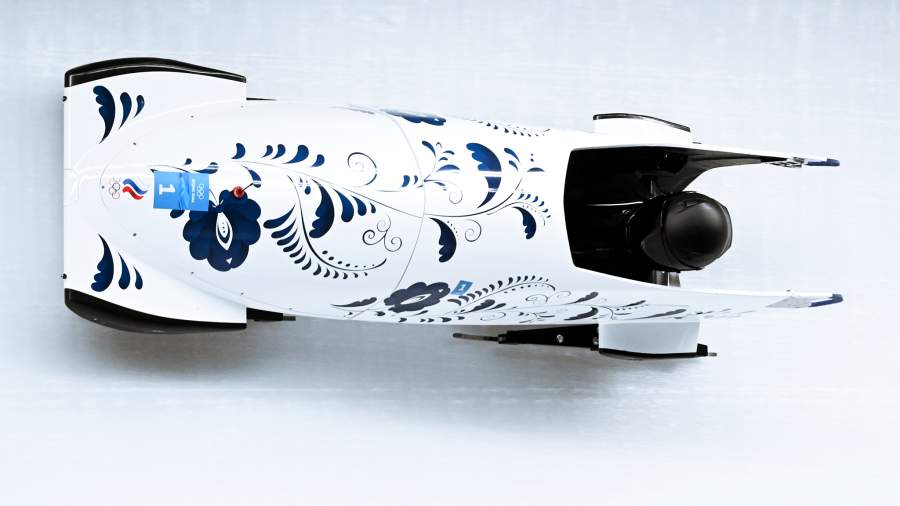

Как в любой новости, претендующей на общественный резонанс, у этой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Уже звучат мнения тех, кто считают решения разных судебных инстанций, признавших незаконный и дискриминационный характер отстранения российских и белорусских мастеров в трех видах спорта чуть ли не прорывом в вопросе участия спортсменов в соревнованиях, в первую очередь — в Олимпийских Играх в Милане-2026 и Лос-Анджелесе-2028.

Но есть и те, кто среагировал на эти факты скептически: ничего, кроме деклараций, эти вердикты пока не несут. Правы и те, и другие, но, чтобы разобраться в вопросе, необходимо не только знать всю систему принятия решений в международном спорте, но и понимать тренды, в соответствии с которыми эти решения приняты.

Пространство нюансов

Технически — чтобы участвовать в зимних Играх в Милане, до которых — полгода, нужно пройти отбор на этапах Кубка Мира или аналогичных соревнований. Чтобы попасть на них нужно не только получить приглашение организаторов и допуск Международной Федерации бобслея и скелетона — IBSF, не только показать там соответствующие результаты, но и просто — получить визу. На любом из этих шагов российских спортсменов могут «остановить», а то и вовсе — даже по приезде за границу не допустить к соревнованиям по любому поводу, как это было с нашими борцами на чемпионате мира в Хорватии. Борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев утратил шенгенскую визу, просидел более семи часов в полиции по сфабрикованному обвинению и покинул страну под угрозой депортации. Действующему чемпиону мира и лидеру сборной России Абдулрашиду Садулаеву отказали во въезде в страну, а члены сборной России Заурбек Сидаков, Ахмед Усманов и Абдулла Курбанов были задержаны в аэропорту Загреба на пять часов вообще без объяснения причин.

Похожая история произошла в Финляндии: власти объявили, что даже если Федерация лыжного спорта примет решение допустить россиян, им будет закрыт въезд в страну по причине действующего запрета для всех. И наконец: через несколько дней, испугавшись собственной прыти, Апелляционный трибунал IBSF отклонил запрос Федерации бобслея России о немедленном допуске ее спортсменов к участию в любых соревнованиях IBSF. Так что юридическое признание незаконного запрета отнюдь не означает физическую возможность выступления.

Кроме того, нейтральный статус, юридически ставящий наших спортсменов в унизительное и ничем не оправданное положение никуда не делся. Оставляя за скобками абсурдность самого наказания, отметим поразительное двуличие даже принятых новых решений: запретить выступать вообще — это «нарушение политической нейтральности» и — дискриминация, при этом можно выступать только в нейтральном статусе, без национальной формы, флага и гимна, и это дискриминацией почему-то не считается.

Про МОК

К самой Олимпиаде данные решения судов имеют косвенное отношение. Попасть на Игры можно только по приглашению МОК, чья позиция, как стало понятно за последние три года, не зависит от юридических решений, но зависит только от политической конъюнктуры. И в этом отношении с 2022 года по-прежнему ничего не изменилось. Как уже было неоднократно сказано, спорт полностью находится под властью геополитики. Решения по российскому и белорусскому спорту принимались вне рамок каких-либо законов, не имеют никакого адекватного юридического обоснования, противоречат Олимпийской Хартии и здравому смыслу — просто потому, что принимали их не в Лозанне, а в Брюсселе и Вашингтоне, принимали их не юристы, а политики, и не в 2022-ом, а еще в 2014 году. На Россию оказывалось не имеющее прецедентов политическое и информационное давление последовательно два олимпийских цикла, а уже затем, после начала СВО, большинство международных спортивных (и не только) организаций во главе с МОК синхронно «взяли под козырек».

Между тем сами спортсмены, как были, так и остаются в положении заложников. Их никто не спрашивает, их карьеры никого не интересуют, и одно только это ставит жирный крест на выдуманной мантре про «спорт вне политики». Они могут только тренироваться и ждать, пока их «вызовут».

В то же время, считать победой половинчатое и решение можно только потому, что никаких других решений подобного рода еще не было. И тем не менее — это победа, потому что на юридическом поле, в рамках существующих законов и в процессе судов западной юрисдикции всё чаще и чаще наши противники сами дезавуируют собственные законы, что рано или поздно приведет к победе большой.

Против всех существующих негативных факторов есть один и видимый плюс, имя которому — неумолимость. Именно потому, что спорт никогда не существовал вне политики, эти, в общем-то, мелкие и точечные решения в не самых влиятельных и популярных видах спорта создают, нет, не прецедент, (законы, созданные для МОК и подчиненным ему федерациям давно им же и попраны). Они создают однозначный политический тренд, причины возникновения которого лежат совсем не в области спорта, для многих уже очевидный и необратимый.

Наконец, общеизвестно, что для победы в процессе, даже при условии стопроцентной правоты и законности требований, кроме квалификации необходимо терпение. Тем более, тогда, когда судьбы российских спортсменов, как и всей страны, по сути, решаются не в Лозанне, а в Новороссии.

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

НОВОСТИ СЕГОДНЯ

Похожие новости:

Похожие новости: